为什么现代人总被“压力”绑架?

地铁里刷手机,屏幕弹出“90后脱发”“35岁裁员”新闻;朋友圈深夜晒加班,点赞成了无声的叹息。我们像被拧紧的发条,却忘了最初为何出发。压力不是敌人,而是未被翻译的需求信号。当身体用失眠、胃痛、情绪崩溃发出警报,其实是在提醒:生活节奏与内心节奏错位了。

没压力的生活长什么样?

不是躺平,更不是逃避责任,而是把主动权从外界评价夺回自己手里。想象一个场景:早晨醒来不急着回工作群消息,先喝一杯温水,感受阳光照在手腕的温度;通勤路上听播客而非刷短视频,大脑像被清水洗过;下班后有精力做半小时瑜伽,而不是瘫在沙发报复性熬夜。

三个真实样本的对比

- 样本A:互联网产品经理——过去每天工作12小时,靠咖啡续命;现在用“番茄工作法”专注4小时,效率反增,晚上还能学插画。

- 样本B:二胎妈妈——曾为孩子作业吼到声带结节;现在把家务拆成15分钟微任务,孩子自己列待办清单,家庭冲突减少70%。

- 样本C:自由职业者——接单焦虑到脱发;现在设置“非工作时间”,客户反而更尊重,收入未降反升。

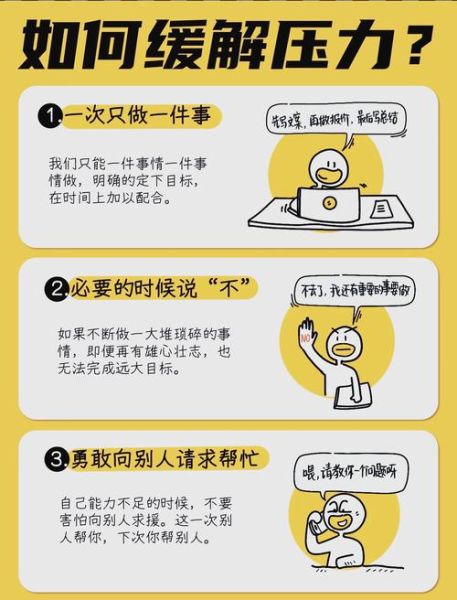

如何做到没压力的生活?

之一步:识别“伪压力源”

自问:这个焦虑是生存必需,还是社会比较?

举例:同事买了学区房=我必须跟进?

拆解 *** :写下焦虑事件→追问“最坏结果”→评估发生概率→发现90%的恐惧从未发生。

第二步:建立“能量补给站”

每天固定3个“不插电时段”:

- 晨起后30分钟:不碰手机,用纸质书或手写日记启动大脑。

- 午休15分钟:闭眼听白噪音,比刷短视频更解乏。

- 睡前1小时:温水泡脚+拉伸,把交感神经切换成副交感神经。

第三步:设计“最小化行动”

压力常源于“想做太多却开始太难”。

案例:想运动却总拖延?把目标缩小到“每天做一个俯卧撑”。

结果:80%时候会自然多做几个,但即使只完成一个,也维持了自我效能感。

常见误区:你以为的减压其实在增压

| 看似减压行为 | 实际副作用 | 替代方案 |

|---|---|---|

| 周末报复性补觉 | 打乱生物钟,周一更疲惫 | 每天固定起床时间,午睡20分钟 |

| 狂刷短视频 | 多巴胺透支,空虚感加剧 | 设定“娱乐预算”,用纪录片替代 |

| 向多人倾诉烦恼 | 强化受害者心态 | 写“焦虑日记”,第三视角记录事件 |

进阶工具:把压力转化为资源

“压力重译”练习

当心跳加速时,默念:“这是身体在为我储备能量。”

哈佛研究显示,改变对压力的认知,能将血管紧张反应降低23%。

“能量资产负债表”

每周日画两列:

左边记录“耗电事件”(如无效会议);

右边记录“充电事件”(如与好友散步)。

原则:让充电总量≥耗电总量,哪怕只是多睡30分钟。

自问自答:那些你不敢问出口的问题

Q:降低欲望会不会失去竞争力?

A:欲望分“真实需求”和“虚假需求”。前者如提升专业技能,后者如logo崇拜。聚焦前者反而更高效。

Q:家人不理解我的节奏怎么办?

A:用“可视化成果”替代争论。比如坚持早睡一个月后,让家人看到你的气色变化,比讲道理有效100倍。

Q:经济下行时期谈没压力是否奢侈?

A:恰恰在动荡期,稳定的内核才是更大资产。日本“低欲望社会”中,精简生活反而催生创新副业。

最后一步:把 *** 变成肌肉记忆

没压力的生活不是终点,而是持续校准的过程。从今天开始,给自己设一个“5%改变”:比昨天早睡10分钟、少刷一次朋友圈、吃饭时放下手机。这些微动作会像复利一样,在三个月后让你变成另一个人——那个在地铁里不再眉头紧锁,而是嘴角微微上扬的人。

评论列表