三观到底是哪三观?

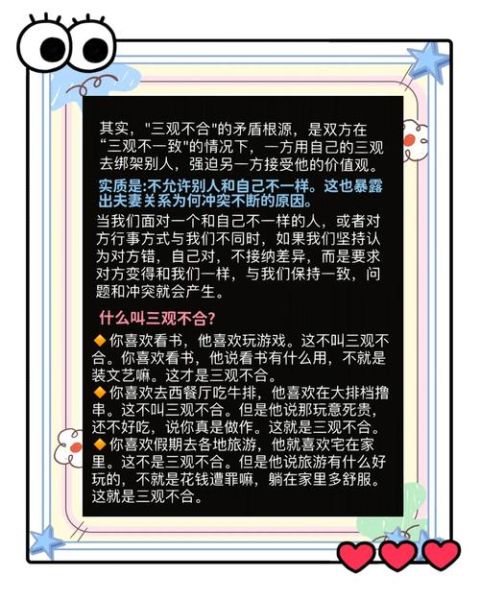

很多人张嘴就说“三观不合”,却说不清具体是哪三观。

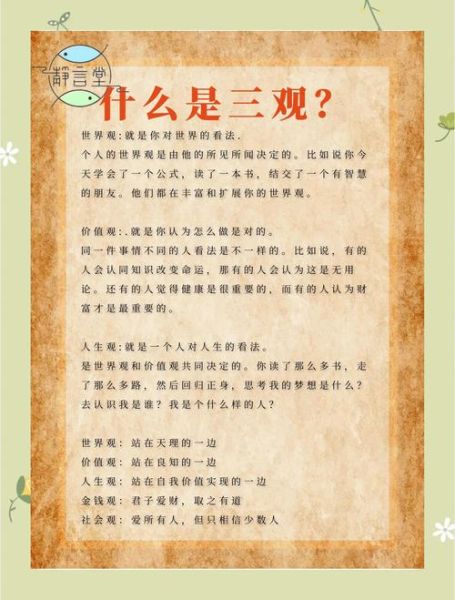

世界观:你怎么看待世界运行的规律,是相信努力就能成功,还是觉得命运早已写好?

人生观:你觉得活着的意义是什么,是追求成就、体验还是奉献?

价值观:面对同一件事,你认为什么更重要,是金钱、自由、健康还是情感?

自问自答:为什么同一件事,有人觉得小题大做,有人却觉得天塌了?

答:因为触发了他价值观里的“底线开关”。

三观不合的四大日常场景

- 消费观冲突:一方觉得“贵就是好”,另一方坚持“够用就行”。

- 时间观冲突:一个把“守时”当契约,一个把“迟到”当个性。

- 育儿观冲突:一个要“鸡娃”,一个要“放养”。

- 社交观冲突:一个爱热闹,一个爱独处。

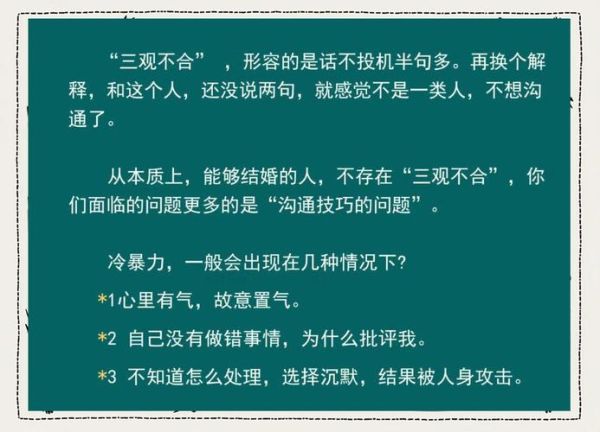

亮点:冲突本身不是问题,问题是双方都试图用“说服”而不是“理解”来解决。

---如何识别三观差异还是情绪发泄?

先问自己三个问题:

1. 这件事触发的情绪是愤怒、失望还是恐惧?

2. 如果对方立刻认错,你的情绪会消失吗?

3. 如果把主角换成别人,你还会同样生气吗?

如果答案都是“否”,那多半是三观差异;如果答案都是“是”,那可能只是情绪需要出口。

生活化调和三步法

之一步:把“你应该”换成“我需要”

错误示范:“你应该早点回家。” 正确示范:“我需要晚上有人陪,才能睡得踏实。” 效果:前者是评判,后者是需求;评判引发防御,需求引发共情。

第二步:建立“差异账本”

拿一本小本子,记录一周内所有让你不舒服的小事,并标注:

事件 / 我的感受 / 背后的价值观

例如:

事件:对方买了三千块的耳机。

感受:心疼、焦虑。

价值观:节俭、安全感。

一周后一起复盘,会发现80%的冲突都来自重复的3个价值观差异。

第三步:设计“双赢仪式”

举例:消费观冲突 仪式名称:每月“放纵日”。 规则:双方各有一次机会,在不超预算的前提下,买一件对方可能觉得“浪费”的东西,并亲自为对方拆箱、体验。 结果:既尊重了“想买”的自由,也满足了“被理解”的情感。

三观不合还能提升幸福感吗?

可以,只要满足两个条件:

1. 差异是可协商的(不涉及家暴、黄赌毒等底线)。

2. 双方都愿意把差异当作“资源”而非“障碍”。

自问自答:为什么有的夫妻越吵越恩爱,有的却一吵就散?

答:前者把吵架当成“更新系统”,后者把吵架当成“卸载软件”。

给不同关系的三观调和清单

伴侣关系

- 每周一次“价值观对话”,每人说5分钟,不评判。

- 设立“共同账户”与“自由账户”,财务透明又保留空间。

- 用“如果我是你”句式做角色互换,培养同理心。

亲子关系

- 把“我希望你”改成“我小时候也曾”,降低命令感。

- 让孩子参与家庭预算会议,用数字而非说教传递价值观。

- 建立“家庭议事日”,每人一票,培养民主氛围。

职场关系

- 用“目标对齐”代替“态度纠正”,先谈结果再谈 *** 。

- 把“我觉得”换成“数据告诉我”,减少主观摩擦。

- 设立“无手机午餐”,用轻松场景软化立场。

三观升级:从“求同”到“存异”再到“互补”

更高级的三观调和,不是让对方变成自己,而是把差异打造成“双人舞”:

世界观互补:一个乐观派负责冲锋,一个谨慎派负责风控。

人生观互补:一个追求高度,一个追求宽度,合在一起就是“立体人生”。

价值观互补:一个重效率,一个重体验,于是既有“结果”也有“过程”。

亮点:当你能把“不合”翻译成“刚好”,幸福感就不再取决于对方改变,而取决于你升级。

评论列表