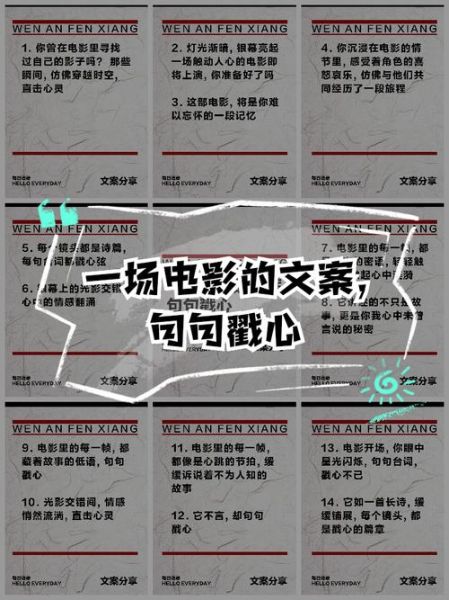

电影的艺术文案到底是什么?

在影院海报、预告片、豆瓣简介里,我们常被一句话击中:“在宇宙尽头,爱仍是唯一坐标”。这句话就是电影的艺术文案。它既不是剧情梗概,也不是影评,而是用极短篇幅唤醒观众情绪、制造记忆点的“微型诗”。

为什么艺术文案比普通宣传语更打动人?

自问:普通宣传语说“年度科幻巨制”,艺术文案却说“当时间开始倒流,我们才敢承认错过”。差异在哪?

自答:前者罗列卖点,后者把卖点转化为情感命题。观众记住的不是“巨制”,而是“错过”带来的遗憾。

拆解三大核心元素:画面感、冲突感、余味感

1. 画面感:让观众“看见”文字

错误示范:“影片讲述父子隔阂”。

艺术文案写法:“父亲把梯子搭在月亮上,却等不到儿子爬上来”。

技巧:用具象名词+动作替代抽象概念,把“隔阂”变成可视的“梯子”与“月亮”。

2. 冲突感:一句话里制造张力

自问:如何在十个字内爆发冲突?

自答:把极端对立并置。“他用一生学会告别,却用一秒选择回头”——“一生”与“一秒”对撞,时间维度被折叠,戏剧张力瞬间拉满。

3. 余味感:留下未完成的情绪

艺术文案的终点是让观众自己把故事补完。

例:“如果那天雨停了,我们会不会有明天?”不给出答案,反而让想象蔓延。

五步实操:从剧本到金句

- 提炼母题:先问“这部电影到底在恐惧/渴望什么?”《星际穿越》的母题是“时间吞噬爱”。

- 寻找意象:母题需要载体。时间=“流沙”,爱=“家书”。

- 压缩句式:删掉副词、形容词,只留名词与动词。“流沙吞信,家书不沉”。

- 制造缺口:刻意留白。“信里最后一行,他始终不敢写完”。

- 朗读测试:读三遍仍觉心跳加速,才算合格。

不同平台的文案变形记

影院海报:一句话定生死

限制:不超过15字。

例:《深海》海报文案:“把噩梦涂成童话的人,自己先溺了水”。

预告片字幕:三幕递进

之一秒:“他们都说我疯了”

中段:“直到海面开始燃烧”

结尾:“我才知道疯的是世界”

技巧:用人称转换(我→世界)完成视角升级。

社交媒体:互动式悬念

微博文案:“今晚,你会梦见一只会说话的鲸吗?”

评论区引导:“如果它对你说了什么,请把句子留在这里”。

常见误区与急救方案

误区1:堆砌形容词

错误:“宏大、震撼、史诗级……”

急救:用动词替换形容词。“星辰在指尖融化”比“震撼”更具象。

误区2:剧透关键转折

错误:“最后男主死了”。

急救:只说情绪不说结果。“他提前把告别写进了每一道皱纹”。

经典案例显微镜:《花样年华》

原版文案:“如果多一张船票,你会不会跟我走?”

拆解:

- 画面:船票(具象)

- 冲突:走/不走(选择困境)

- 余味:问号(永无答案)

这句文案上映二十年后仍被引用,正因它把一段婚外情升华为普世遗憾。

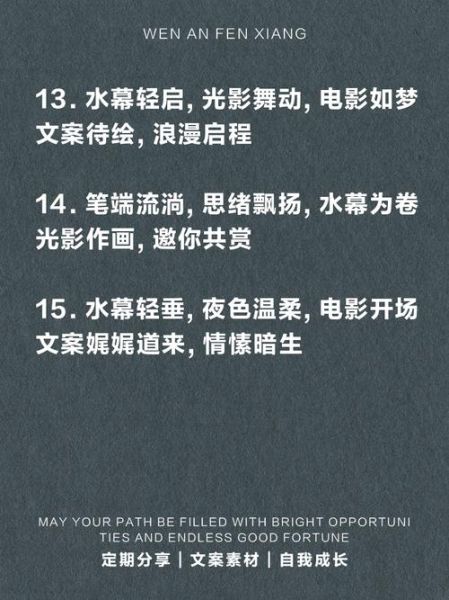

如何训练自己的“文案肌肉”?

每日微练习:

- 随机选一部电影,用十个字以内重写主题。

- 把当天最强烈的情绪转译成一句电影台词。

- 每周收集五条打动你的广告标语,分析它们如何“偷走”你的心跳。

最后留给创作者的三个问题

1. 如果这部电影只能留下一句台词,你希望观众在十年后的哪个瞬间突然想起它?

2. 这句台词能否像钥匙一样,打开观众自己锁在心底的故事?

3. 当所有特效、明星、票房泡沫散去,你的文字是否仍能让这部电影活着?

评论列表