一、涟水得名的真正源头是什么?

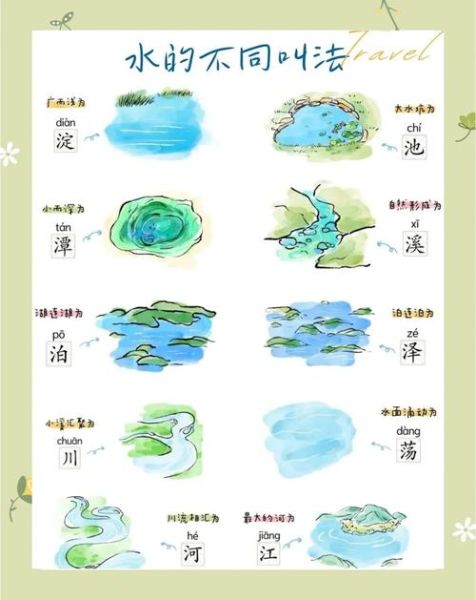

翻开《淮安府志》与《水经注》,答案一目了然:古淮河在今涟水县境分出一条支流,水流涟漪、清澈如练,古人遂以“涟”状水纹,以“水”指河流,合称“涟水”。这条河唐宋时仍通航,清代淤塞成陆,但地名被顽强地保留下来。

二、建制沿革:从“襄贲”到“涟水”的三次更名

- 秦代:置襄贲县,属东海郡,治所在今涟水城东三里。

- 隋开皇三年:废襄贲,以境内涟水之名立涟水县,属泗州,首次出现“涟水”县级建制。

- 元至元二十年:升县为“安东州”,明洪武二年复降州为县,但“涟水”一名在民间从未中断。

三次更名的背后,是黄河南徙、运道变迁与行政整合的合力,**地名成为地理与人事双重变迁的活化石**。

三、涟水古城的“龟城”格局从何而来?

明嘉靖年间,知县张师载为抵御倭寇,在旧土城外包砌青砖,**将城池修成前阔后狭、形如巨龟的形状**:

- 南门似 *** ,直对古黄河码头,取“吸水聚财”之意;

- 北门偏西,似龟尾,既避冬季北风,又形成防御犄角;

- 环城河与护城河相通,战时可迅速注水,形成“龟背浮水”之势。

这一设计在苏北平原极为罕见,至今仍是研究明代城池防御体系的珍贵样本。

四、盐运与漕运:一条河怎样改变县域命运?

宋代起,涟水成为淮北盐场南运的咽喉。朝廷在**涟口(今涟城老街北首)**设盐仓、巡检司,年转运海盐三十万引。明清时期,里运河开通,漕船由清江浦北上,必经涟水西境的**佃湖、岔庙**两镇,带来:

- 山西、徽州商人云集,形成“九街十八巷”的繁华市肆;

- 本地稻麦与木材、布匹交换,催生“涟帮”商帮;

- 乾隆年间,全县商税占淮安府总额的四分之一,**“金涟水”**之名不胫而走。

五、红色记忆:涟水战役为何被称为“苏北门户之战”?

1946年10月, *** 整编七十四师沿运河北犯,企图切断山东与苏北解放区联系。华中野战军在**涟水城西南的徐溜、大飞渠**一线布防,激战七昼夜,以伤亡一万余人的代价歼敌九千,**首次重创“王牌”七十四师**。此役:

- 延缓了 *** 军对山东的全面进攻;

- 为后来孟良崮战役埋下伏笔;

- 使“涟水”二字在军史上留下血与火的注脚。

六、非遗与方言:为什么说“涟水话是唐宋雅音的活化石”?

语言学调查显示,涟水方言保留三组古音特征:

- 疑母独立:将“我”读作“ŋo”,与《广韵》反切吻合;

- 入声短促:“十”读作“səʔ”,收音如击鼓;

- 分尖团:“精”读“tsiŋ”、“经”读“kiŋ”,与京剧韵白一致。

此外,**“淮海琴书”“涟水剪纸”**列入省级非遗,其唱腔与纹样仍可见宋元遗风。

七、常见疑问快答

1. 涟水与“涟漪湖”有关系吗?

无直接关联。涟漪湖位于淮安市区,是人工湖;而古涟水是自然河道,两者相距百里,只因“涟”字相同常被混淆。

2. 为什么涟水人把红薯叫“山芋”?

明代玉米、红薯从徐淮口岸登陆,因多产于山地,淮北移民沿用“山芋”旧称,与江南“番薯”形成方言差异。

3. 涟水县治为何从老城北迁到现在的涟城镇?

1958年治理淮沭新河,老县城地势低洼,屡遭水患,遂迁至地势更高的涟城镇,原址改称“东门”社区,留下一段城垣遗址。

八、今日涟水:历史如何照进现实?

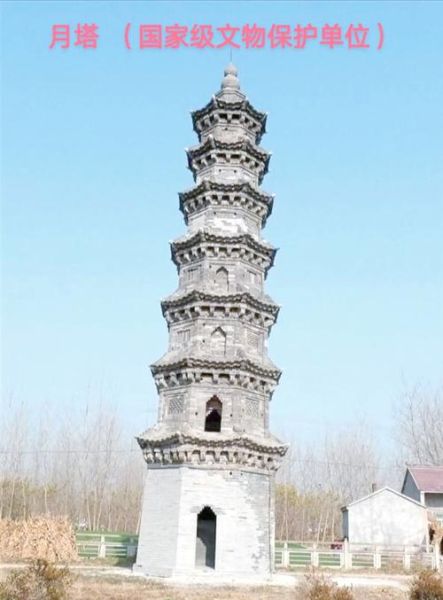

高铁涟水站开通后,县域被纳入南京一小时都市圈,**“涟水芦笋”“高沟捆蹄”**通过电商走向全国;同时,古“涟水八景”中的“月塔澄辉”“盐河夕照”正被打造成滨河风光带,让千年地名在新时代继续泛起涟漪。

评论列表