实验艺术到底是什么?

实验艺术不是某一种风格,而是一种持续质疑、不断试错的创作态度。它拒绝被既定媒介、市场或学院标准框住,把“不确定性”本身当成材料。有人把它等同于先锋派,其实两者并不完全重叠:先锋派更强调颠覆传统,而实验艺术更关注过程与 *** 的创新。

为什么越来越多人关注实验艺术?

在短视频与算法推送统治视觉的时代,观众对“可复制”的套路产生疲劳,实验艺术提供的不可预测体验恰好满足了人们对新鲜感的渴望。此外,NFT、虚拟现实、生物技术的普及,让艺术家拥有了过去无法想象的工具,实验的门槛被大幅降低。

如何区分实验艺术与“乱搞”?

自问:这件作品是否在提出新问题,而非仅仅制造视觉冲击?

自答:如果答案是否定的,那可能只是“乱搞”。真正的实验艺术通常具备以下特征:

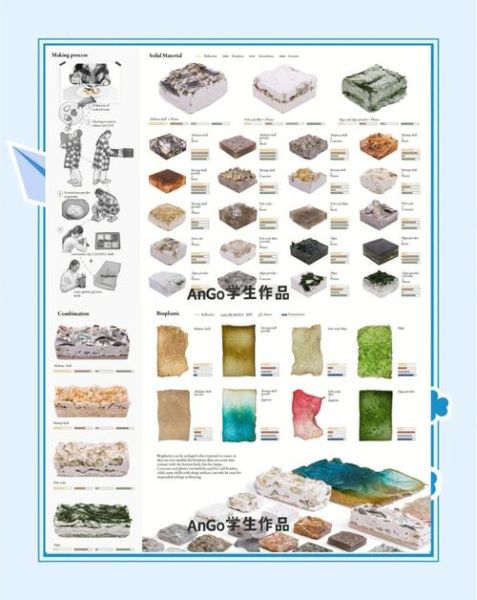

- 研究性:前期有大量田野调查或技术测试。

- 可回溯:失败与成功的路径被记录,可供他人复现或批判。

- 跨学科:至少融合两种以上专业领域的 *** 论。

入门实验艺术的五条可行路径

1. 从“限制”开始,而非“自由”

给自己设定一个极端约束:只能用0.5瓦的LED灯做一件空间作品,或只能用微信语音留言完成一次表演。限制会逼迫你跳出舒适区,发现材料的隐藏属性。

2. 建立“失败档案”

把每一次不成功的尝试拍照、写笔记、贴标签,存进一个实体抽屉或云端文件夹。三个月后回顾,你会看到一条清晰的试错轨迹,它往往比最终成品更有价值。

3. 找到“非艺术”的合作者

程序员、生物学家、厨师、快递员……他们的工作逻辑与艺术家截然不同,却能在交叉处产生火花。一次与AI训练师的对话,可能让你把“数据偏见”变成展览主题。

4. 用“微预算”做原型

实验阶段不必追求宏大 *** 。用废纸板、旧手机、开源传感器就能做出可交互原型。先在朋友圈或小型开放夜测试观众反应,再决定是否放大。

5. 参与“临时共同体”

关注各地的短期驻留计划、黑客松、自组织展览。这些项目通常持续一周到一个月,提供基本场地与工具,却不过度干预创作方向。你会在高压协作中迅速成长。

常被问到的三个实操疑问

Q:没有美术基础,能玩实验艺术吗?

A:可以。实验艺术更看重问题意识而非手绘技巧。一位社会学出身的创作者,用街头问卷拼成声音装置,同样能打动观众。

Q:如何申请到之一笔实验艺术基金?

A:基金评委最想看到研究计划的可行性与个人过往的失败记录。把预算表拆到“租一台热成像仪/三天/300元”这种颗粒度,并附上你上次用廉价红外测温枪失败的截图,可信度立刻提升。

Q:作品太“小众”,观众看不懂怎么办?

A:在展览现场设置“解码层”:一张A3纸,用日常语言解释你关心的问题、实验步骤、遇到的Bug。观众会感激你的坦诚,而不是故作高深。

三个正在发生的实验艺术案例

- 菌丝 *** 电台:艺术家把蘑菇菌丝接入合成器,让生物电信号转化为实时音频,探讨“非人类智能”如何参与叙事。

- 外卖骑手地理诗:通过获取骑手的GPS轨迹,用算法生成只有他们自己能读懂的“诗歌路线”,再邀请骑手在送餐时朗读。

- AI忏悔室:观众向一个基于GPT的模型坦白秘密,模型用中世纪赎罪券格式打印回应,现场焚烧后灰烬被制成墨水,循环书写新的“罪与赦免”。

下一步可以做什么?

今晚就试试:关掉房间灯,打开手机闪光灯,用胶带把灯固定在电风扇上,让光点在墙面游走。拍一段视频,问自己——这束光在测量什么?把答案写下来,贴在冰箱门。明早再看,也许你就找到了之一个实验命题。

评论列表