把厨房当成画布,把食材当作颜料,每一次翻炒都是一次笔触。很多人疑惑:做饭怎么提升艺术感?答案并不神秘——从选料到摆盘,从调味到节奏,只要掌握几个关键思路,家常菜也能拥有米其林般的气质。

一、为什么“做饭就是艺术”不是一句口号

艺术的核心是表达与共鸣,而烹饪恰好满足这两点:

- 表达:你用味道讲述个人故事,比如外婆的豆瓣酱、旅行时邂逅的香料。

- 共鸣:食客一口下去,情绪被瞬间唤醒,这种体验与欣赏画作、聆听音乐无异。

自问:一盘番茄炒蛋能承载多少情感?

自答:如果番茄选用了小时候院子里的品种,蛋只用散养土鸡蛋,锅气控制在七秒,那么它就不再是果腹之物,而是记忆的入口。

二、如何让家常菜变高级:五步进阶法

1. 选料:颜色即情绪

高级感的起点是色彩叙事。

- 红:甜菜根、樱桃番茄,传递热烈。

- 绿:豌豆苗、羽衣甘蓝,带来清新。

- 黑:黑米、墨鱼汁,营造神秘。

把三种颜色放在同一画面,无需昂贵食材,视觉已先声夺人。

2. 刀工:形状决定节奏

同一根胡萝卜,切丝、切丁、切花,口感与观感完全不同。

- 丝:轻盈,适合快炒,保留脆感。

- 丁:稳重,适合炖煮,吸味均匀。

- 花:戏剧化,适合冷盘,瞬间提升仪式感。

自问:刀工差怎么办?

自答:一把锋利的刀+每天十分钟练习切报纸,两周后手指会形成肌肉记忆。

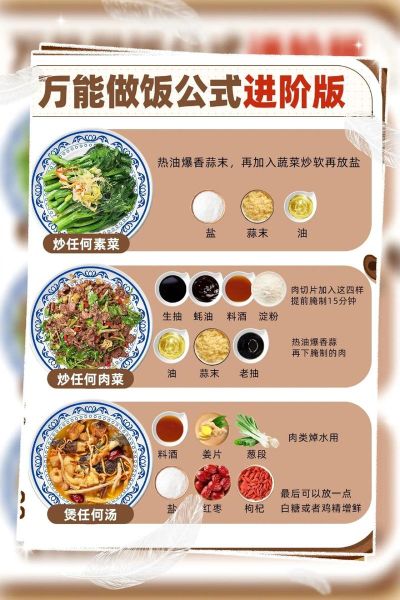

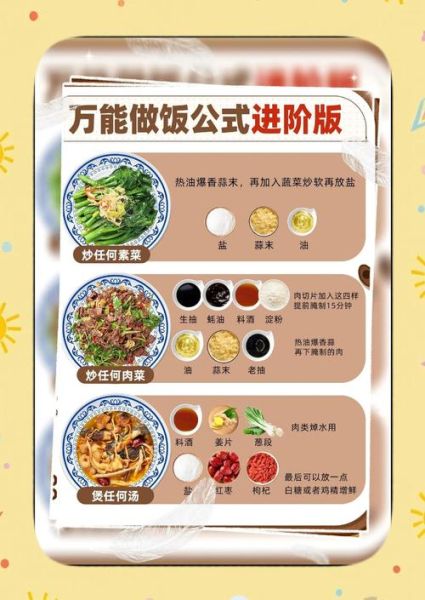

3. 调味:少即是多,对比即层次

高级料理往往只有三到四种核心味道,却通过对比产生丰富体验。

| 味道 | 对比搭档 | 示例 |

|---|---|---|

| 酸 | 甜 | 柠檬+蜂蜜烤鸡翅 |

| 咸 | 鲜 | 海盐+干贝粥 |

| 辣 | 奶香 | 小米辣+椰浆咖喱 |

记住:先定主味,再选配角,切忌“十全大补”式撒料。

4. 火候:时间是最昂贵的调料

同一口锅,早十秒与晚十秒,香气天壤之别。

- 美拉德反应:牛排表面110℃以上才会产生焦香,所以必须热锅冷油。

- 低温慢煮:三文鱼55℃水浴十五分钟,呈现 *** 玉质。

自问:没有温度计如何精准控温?

自答:筷子插入油中,周围出现细小气泡即约160℃;气泡剧烈但无油烟即约180℃。

5. 摆盘:留白与焦点

借鉴摄影构图,厨房也能玩转三分法。

- 盘子想象成九宫格,主菜放在交叉点。

- 酱汁用挤线瓶拉出弧线,制造动感。

- 最后点缀微型菜苗,高度差让画面呼吸。

一条铁律:先决定“主角”,其余一切为它让路。

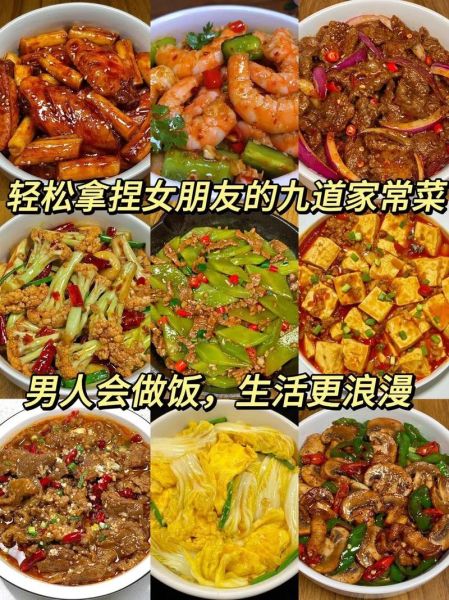

三、实战案例:把20元食材做出200元气场

菜品:蒜香黄油虾仁配藜麦

- 主料:冷冻虾仁15元、藜麦5元。

- 升级点:用迷迭香黄油低温煎虾,藜麦加椰奶煮出奶香。

- 摆盘:圆形模具压紧藜麦,顶部螺旋式摆虾,淋蒜油后撒食用花瓣。

成本依旧20元,却因香气层次+色彩对比+造型焦点,瞬间拥有Fine Dining灵魂。

四、常见误区:别让“用力过猛”毁掉艺术感

误区一:盲目堆叠昂贵食材

自答:松露、鱼子酱并非万能,它们需要“安静”的搭档才能发声。

误区二:过度装饰

自答: edible flower 三朵即可,铺满盘缘反而像植物园。

误区三:忽略餐具温度

自答:热菜配冷盘会让香气瞬间打折,提前把盘子放进50℃烤箱两分钟。

五、把厨房变成工作室的日常训练

- 每周一色:选定一种主题色,只用同色食材做一道菜,训练色彩敏感度。

- 每日一嗅:闭眼闻香料三十秒,写下联想到的画面,培养气味叙事。

- 每月一空盘:挑战用最少的元素填满盘子,学会留白。

坚持三个月,你会发现自己不再依赖菜谱,而是听从直觉与记忆。

六、最后的自问自答

问:没有时间精雕细琢怎么办?

答:艺术感不等于复杂,一道**完美的煎蛋**也能成为杰作——边缘金黄酥脆,中心半凝固,撒一撮现磨黑胡椒,搭配烤过的酸面包,五分钟足够惊艳。

问:家人只爱重口味,会欣赏这种“艺术”吗?

答:把艺术藏在熟悉里。比如做麻婆豆腐时,花椒现磨、牛肉末手剁、豆瓣酱提前炒香,味道依旧重口,但细节升级,他们会在不知不觉中沦陷。

做饭怎么提升艺术感?答案从来不在远方,而在你下一次切菜时放慢的半秒、撒盐时抬高的十五厘米、关火后多等的那一口气。厨房就是最近的画廊,锅铲是最趁手的画笔。

评论列表