在大连,艺术展览、城市更新、文创市集层出不穷,但真正能让观众停下脚步的,往往是那一两行“戳心”的文案。很多策展人、品牌主都在问:大连艺术文案到底怎么写?有没有一套可落地的写作技巧?下面用自问自答的方式,拆解从调研到落笔的全过程,并给出可直接套用的模板与避坑清单。

一、为什么大连的艺术文案容易“水土不服”?

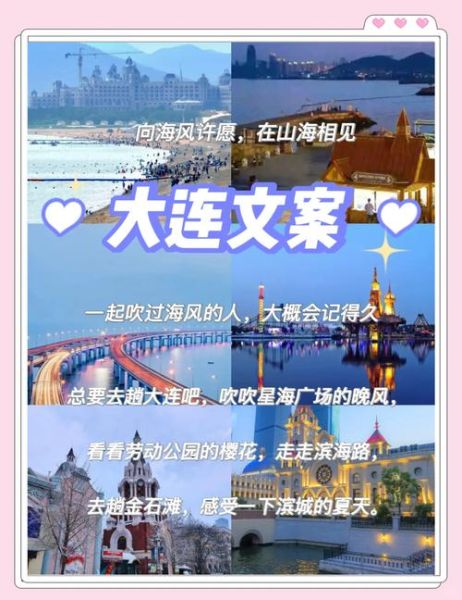

1. 地域气质被忽视 大连自带“海风、殖民建筑、工业遗迹”三重底色,文案若只套用北上广的“高冷腔”,就会显得悬浮。

2. 受众圈层太模糊 来东港看展的可能是本地退休教师,也可能是来拍婚纱照的情侣,圈层跨度大,一句“先锋实验”就把大部分人挡在门外。

3. 场景碎片化 从星海广场的公共装置到中山路的画廊,再到金石滩的户外雕塑,场景不同,文案的“呼吸节奏”也要跟着变。

二、动笔前必须回答的三个核心问题

Q1:我的观众是谁?

把观众拆成三层:

• 本地文化消费者:周末逛展、喝咖啡、拍照发小红书,关键词是“好拍”“有梗”。

• 外地游客:对大连的城市符号有期待,关键词是“浪漫”“老建筑”。

• 专业买家/媒体:关注艺术家履历与学术价值,关键词是“稀缺”“首次”。

Q2:我要传递的核心情绪是什么?

大连的海是“灰蓝”,不是热带那种“透蓝”,所以情绪更接近“克制的热烈”。举例:

• 错:在海边奔跑,拥抱整个夏天!

• 对:海风把声音吹碎,只剩心跳。

Q3:展览空间更大特征是什么?

在废弃船厂做展,就把“锈迹”变成主角;在老洋房做展,就让“壁炉回声”成为叙事线索。空间即文案的之一行字。

三、大连艺术文案写作五步法

Step1:在地词汇打捞

用三天时间做“城市采风笔记”:

• 早上去黑石礁早市,记录渔民怎么吆喝“偏口鱼”。

• 下午钻进南山风情街,拍下老梧桐树影投在墙上的形状。

• 晚上到渔人码头,听酒吧歌手唱《大连啊大连》。

把这些“土味”词汇列成清单,后期做“陌生化”处理,比如把“偏口鱼”写成“会侧过身子的月光”。

Step2:情绪锚点测试

找三组目标观众做“情绪词卡”测试:

• 给他们看展览主视觉,让他们选出更符合的三张词卡(如“潮湿”“怀旧”“金属”)。

• 统计高频词,确定为文案的情绪锚点。

案例:某次青年艺术家联展,高频词是“潮湿+金属”,最终主文案定为:

“让锈在潮声里开花。”

Step3:结构模板套用

大连艺术文案最常用三种结构:

• 空间+时间:在××的黄昏,××正在发生。

• 物体+情绪:一把旧船桨,比海更懂离别。

• 问题+留白:如果海浪有口音,你会听见什么?

Step4:方言植入“轻调味”

大连话自带喜感,但艺术展文案不能“小品化”。技巧是:

• 只用一个方言词做“点睛”,其余保持书面语。

• 选“海味”词汇,如“血受”(过瘾)、“彪呼呼”(傻得可爱)。

示例:“看完展,心里血受,又有点彪呼呼的难过。”

Step5:媒介适配改写

同一主题,不同媒介的文案长度与语气:

• 户外灯箱:7字以内,动词优先。

“海风,把锈吹成花。”

• 小红书长图:故事+emoji+打卡点。

“之一次在大连造船厂的旧仓库里看展,铁锈味混着咖啡香,像一首后摇的前奏。”

• 新闻稿:信息密度高,突出首次、更大、唯一。

“东北首次以‘工业遗迹+当代艺术’双策展模式呈现。”

四、避坑清单:90%的人踩过的雷

1. 滥用“浪漫”

大连的“浪漫”不是巴黎那种精致,而是带着咸腥味的粗粝。直接写“浪漫之都”会被本地人翻白眼。

2. 堆砌艺术家头衔

观众记不住“毕业于皇家艺术学院”,但能记住“他用废弃船板做了一只会流泪的鲸鱼”。

3. 忽视季节限定

冬季的大连风像“刀”,夏季的海雾像“纱”,文案必须跟着季节换皮肤。

五、可直接套用的三组万能句式

句式A:空间+身体感受

“在××的(具体空间),连(身体部位)都开始(反常动作)。”

示例:在十五库的旧电梯里,连影子都开始踮脚张望。

句式B:时间+记忆错位

“××点的(城市地标),突然响起(十年前的声音)。”

示例:下午四点的有轨电车,突然响起2003年的《流星雨》。

句式C:物体+情感拟人

“××(物体)比××(人)更懂(抽象情感)。”

示例:码头的旧轮胎,比恋人更懂离别的弧度。

六、实战案例:从空白墙面到刷屏文案

展览背景:金石滩废弃灯塔改造计划,邀请五位艺术家做灯光装置。

原始brief:突出“环保+科技”。

调研发现:当地渔民把灯塔称为“老伙计”,说它“眼神不好了,但还在等船”。

最终主文案:

“老伙计,今晚换我们为你点灯。”

传播数据:小红书话题#老伙计今晚见#浏览量48小时破10万,本地媒体主动转发。

写大连艺术文案,说到底是在“海风的节奏里找字,在铁锈的缝隙里找光”。下次提笔前,先走到黑石礁的礁石上吹十分钟海风,答案自然浮上来。

评论列表