孩子一提笔就发呆?先搞清“创意”到底是什么

不少家长发现,给孩子一张白纸,他们往往画两笔就停,写两句就卡。问题不在技巧,而在“创意”被误解成了“必须画得像、写得美”。真正的创意,是把脑海里的想象安全地倒出来。所以之一步不是教技法,而是允许“不像”。

儿童创意写作怎么教?三个日常场景就能练

1. 厨房里的“气味故事”

煮饭时让孩子闭眼闻洋葱、薄荷、酱油,再写下“如果这种气味是一个王国,里面住着谁?”

要点:

- 不纠正错别字,只追问“后来呢?”

- 用手机录音,事后再誊写,保留口语节奏。

2. 公交站牌的“偷听游戏”

等车三分钟,记录路人对话里的三个词,回家拼成一首小诗。

亮点:

- 训练“抓关键词”能力,比抄好词好句有效。

- 把陌生人的生活片段重新组合,天然就是小说雏形。

3. 睡前的“梦境续写”

孩子刚醒时画面感最强,让他用三句话描述梦,家长接着编第四句,轮流接龙。

注意:

- 不评价逻辑,只庆祝“离奇”。

- 一周后把接龙打印成小册子,孩子立刻拥有“我的之一本书”。

儿童艺术启蒙从哪开始?别急着报班,先布置“可涂鸦的家”

之一步:降低“弄脏”的心理门槛

把餐桌一半贴上牛皮纸,墙上挂黑板膜,告诉孩子“这里可以乱来”。当墙面变成画布,家就成了工作室。

第二步:材料不是越多越好,而是“可循环”

快递箱、旧报纸、瓶盖分类放在透明收纳盒,贴上图案标签。

排列清单:

- 纸箱→机器人肢体

- 瓶盖→眼睛或车轮

- 报纸→撕贴画背景

这样孩子随时能“看见可能性”,而不是面对一大桶杂乱心生畏惧。

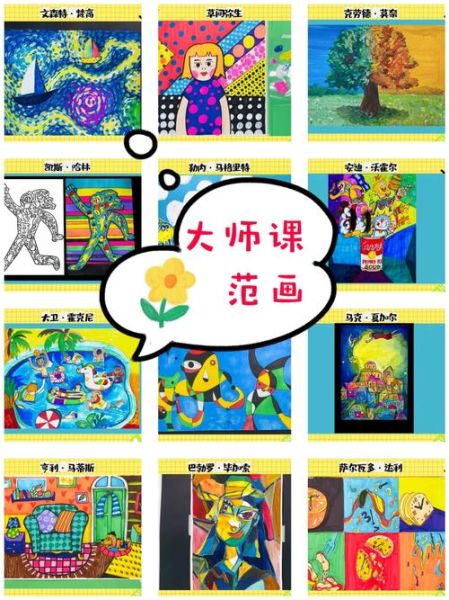

第三步:引入“一位艺术家朋友”

每月选一位风格鲜明的大师,例如马蒂斯、草间弥生、奈良美智。

做法:

- 打印三张代表作贴在走廊,高度与孩子视线平齐。

- 只讲一个趣味点:马蒂斯用剪刀画画,草间弥生爱波点。

- 周末模仿一张,孩子自然把“艺术语言”翻译成自己的符号。

常见疑问快问快答

Q:孩子只爱画怪兽,会不会太暴力?

A:怪兽是力量的象征。可以引导他给怪兽设计“弱点”和“朋友”,故事立刻有了冲突与温度。

Q:写字太慢,想法都跑光了怎么办?

A:用“语音转文字”App先录下来,再挑选金句手写。技术只是桥梁,别让手速限制脑洞。

Q:家里空间小,怎么摆创作角?

A:利用垂直面:磁性漆刷半墙,铁盒装彩笔吸上去;折叠桌板收起来只剩一幅画,空间弹性更大。

把“评价权”交给孩子,家长只做“好奇的旁观者”

完成一幅画或一段故事后,问三句话:

1. 你最满意的是哪一笔?

2. 如果再来一次,你会先改哪里?

3. 给它取个什么名字?

这三问把“打分”变成“自我复盘”,孩子逐渐拥有审美判断力,而不是依赖大人说“好看”。

进阶玩法:把作品变成“可分享的事件”

微型展览

用麻绳和木夹把本周更佳五张画挂在客厅,邀请邻居小伙伴带零食来参观。仪式感让创作从“作业”升级为“节日”。

故事盲盒

把写好的小诗折成纸飞机,周末去公园随机赠送,收到的人扫码可回一段语音。

亮点:孩子之一次体会到“文字可以旅行”。

家庭艺术杂志

每月选十张画、三段文字,用手机排版App做成PDF,邮件发给爷爷奶奶。

关键: 保留孩子的原笔迹和涂改痕迹,那是成长的年轮。

最后的小提醒

创意写作与艺术启蒙不是两条平行线,而是一条螺旋上升的DNA。当孩子能用颜色说故事、用文字画画,他们就掌握了未来最稀缺的能力:把任何想法变成别人可感知的体验。 所以,放下“教”的焦虑,先和孩子一起把生活过成一场永不落幕的创作展。

评论列表