答案:因为窥探会侵蚀信任、消耗自我、放大焦虑,克制的 *** 包括转移注意力、设立边界、培养自我认同。

一、窥探背后的心理机制:我们到底在找什么?

人为什么会忍不住翻看前任的朋友圈、同事的微博、邻居的阳台?核心动机往往不是“了解”,而是“比较”。心理学称之为“社会比较倾向”。

- 向上比较:看到别人光鲜,立刻映射自己的不足,产生焦虑。

- 向下比较:看到别人落魄,短暂获得优越感,随后陷入空虚。

二、窥探带来的三重隐形代价

1. 信任的裂缝:一次偷看,永久减分

亲密关系里,哪怕只是偷偷解锁手机,对方一旦察觉,亲密度会瞬间下降。信任像一张纸,揉皱后很难复原。

2. 时间的黑洞:你以为只花了三分钟,其实耗掉一整天

算法会不断推送“你可能关心的人”,结果从一条动态滑到一百条,注意力被切成碎片,工作效率直线下降。

3. 情绪的负债:别人的高光,成了你的阴影

深夜刷到前同事升职加薪、老同学环球旅行,大脑会把这些片段拼成“全世界都比我好”的幻觉。长期浸泡在他人滤镜里,抑郁风险提升。

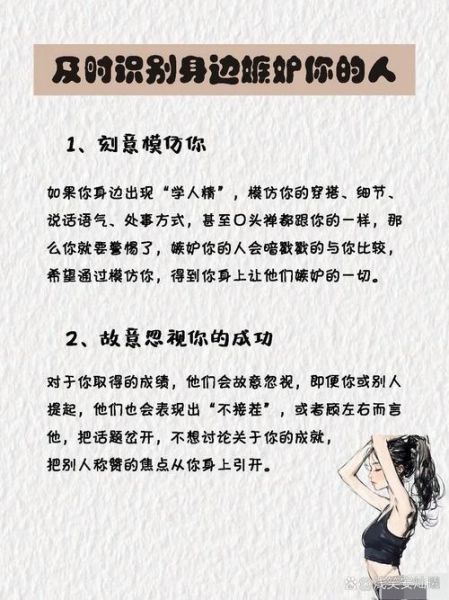

三、自问自答:如何识别自己正在越界?

Q:怎样判断好奇心已经越界?

A:当你开始清除访问记录、用小号关注、刻意绕开共同好友,这些动作本身就是红灯。

Q:如果只是想关心朋友,也算窥探吗?

A:关键在于是否经过允许。直接问一句“最近好吗”比偷偷翻动态更体面。

四、克制好奇心的五个实操工具

- 物理隔离法:把容易点开的APP拖到第二屏幕,增加打开成本。

- 时间锁:给社交软件设定每日使用上限,超时自动退出。

- 替代行为清单:提前写下“想偷看时可以做的五件事”,例如深蹲、喝水、背单词。

- 焦点日记:每天记录“我今天把注意力放在了自己身上的哪三件事”,强化正反馈。

- 公开承诺:告诉好友“我在戒刷XX”,利用外部监督。

五、把向外看的能量转回自身:三步建立“自我锚点”

之一步:列一张“我羡慕清单”

把别人身上让你反复关注的特质写下来,例如“她每天五点起床”“他一年读五十本书”。这张清单其实是你的欲望地图。

第二步:拆成可量化的小动作

把“早起”拆成“每天提前十分钟睡”,“读书”拆成“睡前读两页”。当注意力有了具体落点,窥探冲动自然减弱。

第三步:建立“小胜利”反馈循环

每完成一次小动作,就在日历上画一个红叉。连续七天后,大脑会分泌多巴胺,把成就感绑定在自我成长而非他人生活上。

六、给亲密关系加一把“隐私锁”:可操作边界模板

情侣/夫妻可以一起填写以下表格,贴在冰箱门:

| 可共享 | 需询问 | 绝对私密 |

|---|---|---|

| 今日行程 | 手机相册 | 日记本 |

| 聚餐照片 | 聊天记录 | 医疗报告 |

提前划定边界,比事后争吵更高效。尊重不是距离,而是让双方都感到安全的弹性空间。

七、如果已经不小心越界,如何补救?

立即止损:停止继续深挖,删除已保存的截图或记录。

主动坦白:用“我”开头表达,例如“我发现自己因为不安看了你的手机,这是我的问题”。

提出补偿:可以约定一起做一次深度对话,或共同制定新的隐私规则。

长期修复:通过持续的小行动(如按时回家、主动报备行程)重建信任。

八、把好奇心升级为“建设性关注”

与其研究邻居换了什么车,不如研究他如何保持车身干净;与其纠结同事工资多少,不如请教他如何谈判加薪。把“窥探”升级为“请教”,人际关系会从暗流涌动变成正向流动。

当你开始把注意力从“别人拥有什么”转向“我能创造什么”,你会发现:世界很大,自己的可能性更大。

评论列表