为什么需要一套系统的“历史遗产图片大全”?

在信息碎片化的时代,**“看见”并不等于“看懂”**。面对海量 *** 图片,普通人很难判断哪一张才是真实可信的古建筑影像。一套经过权威整理、附带年代、材质、修缮记录的**历史遗产图片大全**,不仅能满足审美需求,更能成为辨别真伪的之一道防线。

如何辨别真假古建?五个核心维度

1. 形制比例:一眼识破“穿越”的屋檐

真正的古建筑,**屋顶坡度、斗拱层数、柱径与柱高之比**都有严格的时代规范。例如,唐代建筑屋顶平缓、出檐深远;清代则坡度陡峭、斗拱缩小。若图片中**出现明清式重檐庑殿顶却标注为宋代**,基本可判定为后期仿建或AI合成。

2. 材质纹理:砖石不会说谎

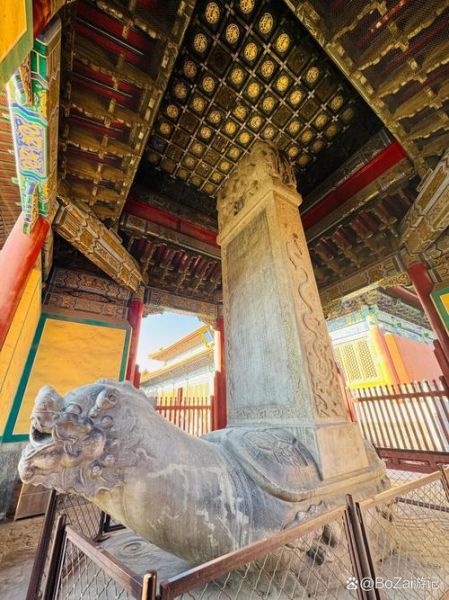

古建历经风雨,**青砖表面应有风化形成的细小坑洼**,木构件可见年轮与裂纹。若图片中墙面过于光滑、木纹毫无瑕疵,需警惕为现代仿古材料。小技巧:放大观察**砖缝间的白色灰浆**,明代以前多为石灰糯米浆,呈不规则脱落;现代水泥则边缘整齐。

3. 彩绘褪色:时间留下的“指纹”

明清官式彩画虽艳丽,但**百年后必然出现层状剥落**。真品图片中,**青绿叠晕处可见底层土红色打底**,而仿制品常一次性喷涂,颜色均匀无层次。注意:某些景区为“翻新”会重绘,需结合历史照片对比。

4. 环境细节:被忽略的“时空坐标”

古建筑周边的地形、植被、甚至电线杆都能暴露真伪。例如,**山西应县木塔周围现代建筑限高**,若图片背景出现突兀的高层玻璃幕墙,可能为合成。另一案例:故宫角楼影像中**出现20世纪后才栽种的银杏树**,则拍摄时间不早于1950年代。

5. 数字痕迹:技术时代的终极验证

利用**反向图片搜索**(如Google Lens)可追踪图片来源,若发现同一角度照片仅出现在旅游宣传中,而学术期刊无记录,需存疑。进阶 *** :通过**光谱分析**检测图片是否经过PS,例如阴影方向不一致、砖缝线条被锐化过度。

实战案例:三张“古建”图片的真假博弈

案例一:号称“唐代佛光寺东大殿”的网红打卡照

疑点: - **斗拱为七铺作**,但唐代实物更高仅六铺作 - **鸱尾为琉璃材质**,唐代仅用灰陶 结论:实为2018年某影视基地仿建,原图被裁剪掉现代消防管道。

案例二:朋友圈疯传的“宋代廊桥”夜景

疑点: - **桥墩使用水泥勾缝**(宋代为榫卯石构) - **灯笼为LED冷光源**,色温与煤油灯差异显著 结论:浙江某景区2021年新建的“古风商业街”。

案例三:拍卖行图册中的“元代戏台”

验证步骤: 1. 比对山西省文物局档案,**元代戏台全国仅存8座**,均不在图册标注地点 2. 显微观察木构件,**年轮密度显示树龄不足80年** 3. 最终确认:为1990年代用旧木料拼凑的赝品。

如何建立自己的“可信图片库”?

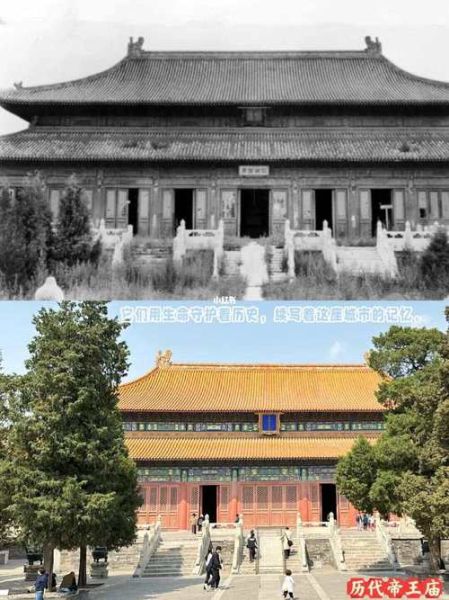

1. **优先选择机构来源**:中国文化遗产研究院、各省文物局官网发布的测绘图、修缮前后对比照。 2. **交叉验证**:同一建筑至少对比三张不同年代照片,观察**瓦垄疏密、门窗改动**等渐进变化。 3. **记录元数据**:下载时保存拍摄时间、相机型号(专业档案通常保留EXIF信息)。

进阶工具:从肉眼到AI的鉴别武器

- DeOldify:给黑白历史照片智能上色,但需注意其可能“脑补”错误色彩(如将青砖渲染为红砖)。

- Rekognition:亚马逊的图像分析工具,可检测建筑细节是否与其他图片重复。

- 开源数据库:如“中国古建筑数据库”(清华大学开发),收录了全国3000余处遗产的激光扫描模型。

最后的拷问:我们为何执着于“真假”?

当仿古建筑以“文化传承”之名大行其道,**真正的遗产却在无人知晓的角落坍塌**。辨别图片真伪,不仅是技术游戏,更是对历史的敬畏——**每一张被误认的仿建图片,都在稀释真实文明的存在感**。下一次转发前,不妨多问一句:这座建筑,真的在时间中站过吗?

评论列表