“每天都很忙,却总觉得空虚。”——如果你也有这样的感受,下面的文字或许能帮你把“忙碌”兑换成“享受”。

一、为什么我们总是不会放松?

1. 把休息当成“浪费时间”

很多人把休息与懒惰划等号,于是手机一放下就焦虑,生怕错过消息。

2. 没有“退出键”的工作模式

即时通讯模糊了上下班边界,大脑始终在线,身体却早已透支。

3. 对“享受”有误解

以为享受必须花大钱、去远方,其实真正的放松往往藏在日常缝隙里。

二、如何享受生活:从五个维度入手

1. 时间维度:给生活留“空白格”

自问:每天有没有30分钟完全属于自己?

答:把空白格写进日程表,就像对待重要会议一样不可侵犯。哪怕只是发呆,也是在给大脑做碎片整理。

2. 空间维度:打造“小确幸角落”

自问:家里有没有一处让我坐下就安心的地方?

答:一张单人沙发、一盏暖色台灯、一杯热茶,就能构成一个微型疗愈场。关键是固定位置+固定仪式,让大脑形成条件反射:一到这儿就放松。

3. 感官维度:用五感“重启”身体

- 嗅觉:点一支木质调香薰,模拟森林气息。

- 听觉:收藏3首“瞬间降噪”歌单,降噪耳机一戴,世界静音。

- 触觉:换上纯棉家居服,让皮肤自由呼吸。

- 味觉:周末做一次“无手机早餐”,细嚼慢咽,尝出面包的麦香。

- 视觉:把桌面壁纸换成低饱和风景图,减少视觉噪音。

4. 社交维度:学会“断联”与“深联”

自问:哪些群聊可以退?哪些人可以一周只聊一次?

答:把社交分为“能量型”和“消耗型”。保留前者,勇敢对后者说“下次再约”。

深联技巧:每月约一位好友“散步对话”,边走边聊,不谈工作,只谈生活。

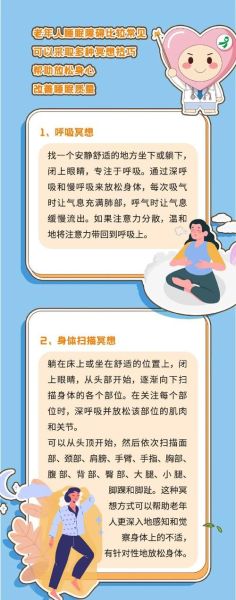

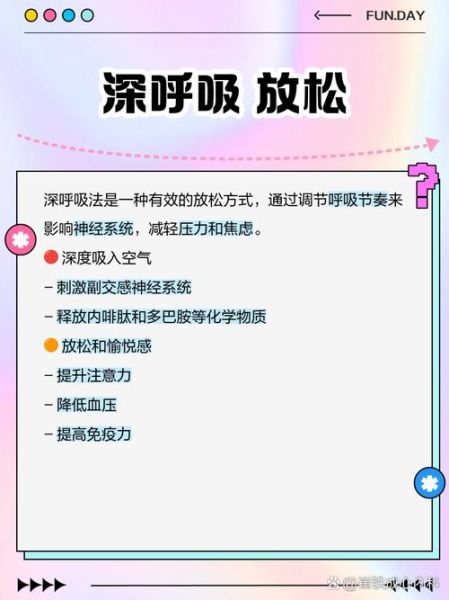

5. 精神维度:给心灵“降噪”

自问:除了刷短视频,还有什么能让心静下来?

答:试试“3-3-3呼吸法”——吸气3秒、屏息3秒、呼气3秒,循环10次,焦虑值立降。

或者每天写5行日记,不求文采,只求真实,把情绪倒出来,脑袋就轻了。

三、怎样才能真正放松:三个常见误区与破解方案

误区一:放松=瘫在床上刷手机

真相:蓝光 *** 多巴胺,越刷越兴奋。

破解:睡前1小时把手机放进“睡眠盒”,换成纸质书或冥想App。

误区二:周末补觉就能“回血”

真相:生物钟被打乱,周一更疲惫。

破解:周末起床时间比平时晚不超过1小时,午休20分钟即可。

误区三:必须远行才算度假

真相:旅途奔波反而耗能。

破解:来一次“居家微度假”——周五晚关闹钟,周六在阳台露营,看云、听风、喝咖啡,仪式感满满。

四、把享受变成习惯:21天实践清单

第1-7天:每天睡前写“今日小确幸”3件,训练发现幸福的能力。

第8-14天:每天固定30分钟“离线时光”,手机飞行模式。

第15-21天:尝试一次“无目的散步”,不带耳机、不设路线,走到累就回家。

完成21天后,你会惊讶:原来放松可以像刷牙一样自然。

五、给不同人群的“专属放松处方”

1. 加班族

关键词:碎片化

方案:午休10分钟“眼保健操+肩颈拉伸”,下班地铁上听白噪音,到站即“切换模式”。

2. *** 妈妈

关键词:微逃离

方案:孩子午睡时泡一杯花果茶,打开阳台窗,对着天空发5分钟呆,告诉自己“我不是只有妈妈这一个身份”。

3. 自由职业者

关键词:边界感

方案:用不同颜 *** 分“工作区”和“生活区”的桌面物品,红色笔筒=工作,绿色杯子=生活,一眼识别,快速切换。

六、最后的自问自答

问:享受生活一定要有钱有闲吗?

答:不。真正的享受是把“此刻”过成喜欢的样子,哪怕只是一杯温度刚好的水。

问:坚持不下去怎么办?

答:把目标缩小到“今天只放松5分钟”,完成即胜利。大脑喜欢即时奖励,小步快跑,反而走得更远。

评论列表