为什么要了解中国历史人物?

读史使人明智,而人物正是历史的灵魂。通过一个个鲜活的名字,我们能看见朝代更迭的脉络、文化基因的演变,甚至找到今天职场与生活的影子。先问一个问题:如果只能记住三位中国古人,你会选谁?答案往往暴露了你的价值观:有人选秦始皇,因为他统一六国;有人选诸葛亮,因为他鞠躬尽瘁;也有人选李白,因为他浪漫不羁。下文将用“自问自答”的方式,把散落在五千年里的群星重新串起。

先秦:百家争鸣的“超级个体”

孔子真的只是“教书先生”吗?

不是。孔子首先是社会改革家,他周游列国十四年,目的是重建礼乐秩序;其次才是教育家,弟子三千、贤者七十二,把“私学”变成改变阶层的通道。今天企业做“企业文化”,骨子里仍是孔子“以文化人”的套路。

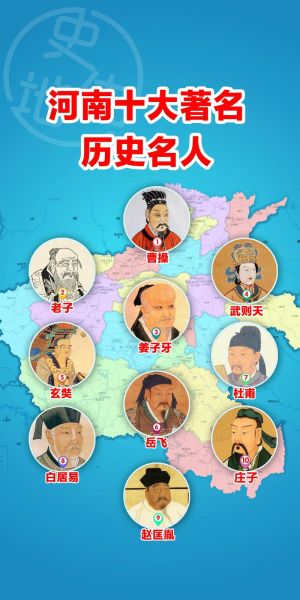

老子为什么骑牛出关?

传说他看破周室衰微,决定隐退。函谷关令尹喜“强留”他写下《道德经》,于是五千字浓缩了“无为而治”的宇宙观。老子的价值在于提供反向思维:当所有人想“加”的时候,他选择“减”,这种思维在现代管理学里叫“减法战略”。

秦汉:大一统的“产品经理”

秦始皇更大的KPI是什么?

- 书同文:把小篆定为官方文字,降低跨区域沟通成本。

- 车同轨:轨距统一为六尺,相当于今天的高速公路标准。

- 郡县制:用官僚系统取代分封,中央直接管理地方。

这三件事放在今天,就是标准化、基建、组织变革,任何一条都足以让一个CEO名垂青史。

汉武帝如何打造“汉文化IP”?

他做了三件事:尊儒术确立官方意识形态;通西域打开丝绸之路;推恩令削弱诸侯。结果“ *** ”从地域概念变成文化身份,影响至今。

三国魏晋:乱世里的“个人品牌”

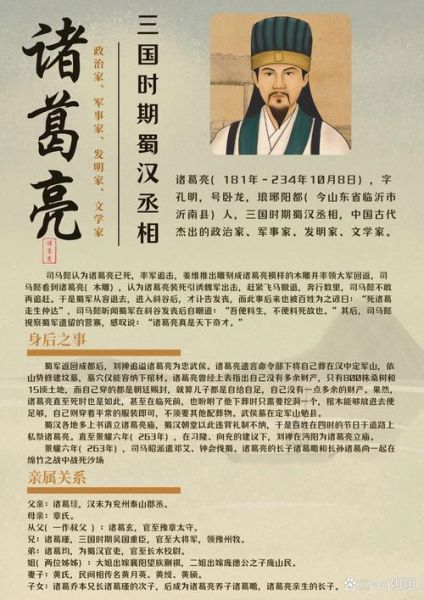

诸葛亮为什么能“封神”?

核心在于人设管理:一篇《出师表》把自己塑造成“鞠躬尽瘁”的忠臣;六出祁山即使失败,也强化了“明知不可为而为之”的悲剧英雄形象。后世老板爱用诸葛亮,其实是借他的“忠诚滤镜”。

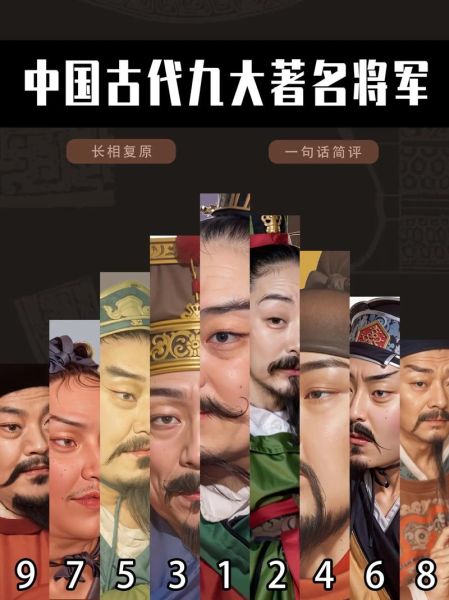

曹操到底是奸雄还是英雄?

看评价标准:若论统一北方、屯田制、唯才是举,他是治世能臣;若论“宁我负人”的价值观,他被贴上奸雄标签。历史的多面性提醒我们:任何人物都经不起单一维度的审判。

唐宋:文化巅峰的“跨界达人”

李白与杜甫谁更伟大?

这不是PK,而是互补:李白代表盛唐的浪漫主义,“仰天大笑出门去”是品牌口号;杜甫代表中唐的现实主义,“朱门酒肉臭”是用户痛点。两人合在一起,才是唐诗的完整拼图。

苏轼如何做到“贬到哪火到哪”?

秘诀是超级内容生产能力:黄州写《赤壁赋》,惠州发明羊蝎子,儋州教书育人。他把逆境变成流量,用今天的话说叫“逆境IP化”。

明清:传统与变革的“十字路口”

王阳明为什么在日本比在中国更火?

因为“知行合一”完美契合明治维新的需求:既要学习西方技术(知),又要武士道精神(行)。日本企业家把阳明心学改造成“行动哲学”,而在中国,它长期被程朱理学压制。

曾国藩的“笨功夫”能复制吗?

可以。他每日写日记、读史书、练书法,用“结硬寨、打呆仗”的 *** 平定太平天国。核心 *** 论是:用制度化的自律对冲天赋不足,这对普通人更具参考价值。

近现代:从“师夷长技”到“民族觉醒”

林则徐只是“虎门销烟”的民族英雄?

远不止。他组织翻译《四洲志》,成为中国睁眼看世界之一人;提出“师夷长技以制夷”,比洋务运动早二十年。今天的外贸人读林则徐,能学到“信息差就是生产力”。

为什么梁启超被称为“史上最强自媒体”?

他创办《时务报》,用白话文+连载的方式传播变法思想,一篇文章能让纸贵洛阳。更厉害的是“标题党”:《少年中国说》把国家人格化,激发一代人的情绪共鸣。

如何快速记住这些人物?

试试“场景联想法”:把人物放进你最熟悉的五个场景——办公室、地铁、厨房、健身房、卧室。例如:

- 孔子在会议室讲“己所不欲勿施于人”;

- 秦始皇在地铁里推行“安检标准化”;

- 苏轼在厨房研发“东坡肉”并写食评。

当历史人物与你的生活场景重叠,记忆就不再是负担,而是随时调用的思维模型。

评论列表