为什么拉美历史图片能跨越语言障碍?

拉美大陆的故事常被浓缩在一张张照片里:从安第斯山脉的印加遗迹到加勒比海的革命军舰。它们不靠文字,却能让全球观众瞬间读懂“压迫”“抗争”“重生”。视觉符号的共通性,正是拉美影像最锋利的传播武器。

前哥伦布时期:石头与星辰的对话

马丘比丘晨光为何被称作“失落的快门”?

1911年宾厄姆首次公布马丘比丘航拍图时,晨雾恰好切开古城与乌鲁班巴河谷,形成天然景深。后世摄影师总结出“黄金三要素”:

- 雨季末期的凌晨五点,云层更低

- 使用偏振镜压低高光,突出石墙纹理

- 前景带入羊驼,暗示尺度

这套公式至今仍是国家地理杂志的封面常客。

殖民与混血:巴洛克式的痛苦与华丽

墨西哥瓜达卢佩圣母像为何同时出现太阳与月亮?

1531年的传说被19世纪摄影师重新构图:圣母脚下新月象征被征服的印第安信仰,背后太阳暗喻西班牙帝国。黑白负片时代,修图师用银盐加厚圣母斗篷的星芒,使其在烛光下呈现“自发光”效果,强化神迹感。

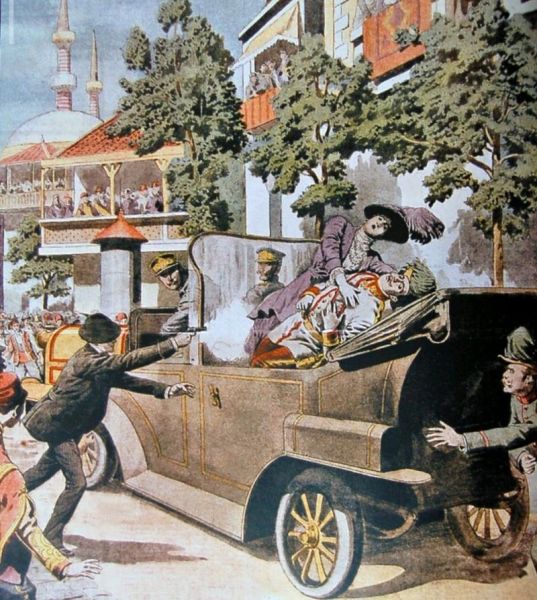

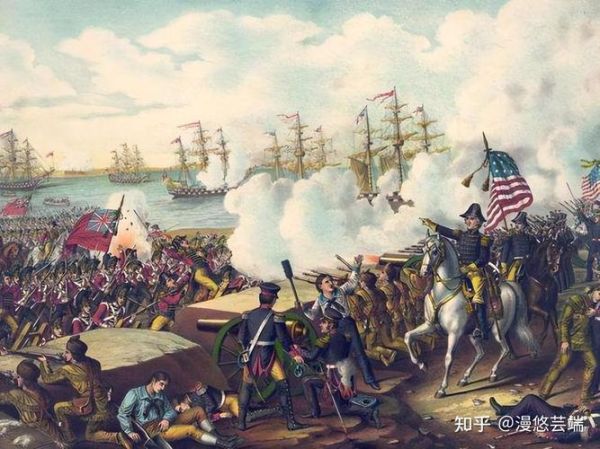

独立浪潮:从油画到湿版摄影的接力

玻利瓦尔骑马像为何总向左?

1845年之一张银版照片记录了解放者在秘鲁的阅兵。由于早期湿版曝光长达八秒,马匹必须保持静止,训练师让马匹左前蹄微抬,既显动感又避免模糊。这一姿势被后世所有雕像与纸币沿用,成为“反殖民”的视觉暗号。

革命世纪:切·格瓦拉头像的两次死亡

1967年那张贝雷帽照片为何比尸体照更震撼?

摄影师阿尔贝托·科尔达在哈瓦那 *** 时抓拍到的格瓦拉,原片背景杂乱。1968年海报设计师切除人群与旗帜,仅保留红色条帽与坚毅眼神,将复杂革命叙事简化为“圣徒像”。而同年10月公布的玻利维亚处决照,却因过度血腥被拉美左翼主动雪藏——视觉伦理之一次战胜了宣传需求。

现代阵痛:贫民窟的垂直城市

巴西圣保罗的“悬崖住宅”如何拍出社会断层?

2005年《时代》周刊用无人机俯拍Paraisópolis贫民窟与莫伦比豪宅区交界,构图刻意让豪宅泳池边缘与铁皮屋顶形成对角线,色调上压低贫民区饱和度,突出富人区霓虹。这种“色彩阶级论”后来被联合国报告直接引用。

数字时代的拉美影像:滤镜下的真实

Instagram上的彩虹山真的是骗局吗?

秘鲁Vinicunca山因矿物质呈现七色条纹,但多数网红照使用“Tezza滤镜”将赭石色推向荧光粉,导致地质学家不得不发布对比图:真实山体更接近铁锈红。当地导游协会现在提供“无色差徒步团”,要求游客关闭滤镜拍摄,以对抗视觉失真带来的生态压力。

如何自己拍出不落俗套的拉美历史场景?

1. 时间错位法:在玛雅遗址正午拍摄,利用顶光消除阴影,营造“时间停滞”感。

2. 文化并置法:把现代涂鸦与殖民建筑同框,让五百年历史在一张画面里对冲。

3. 反向旅游法:避开马丘比丘,转拍库斯科的西班牙石墙内嵌印加石块,用微距展示“征服者的尴尬”。

拉美影像的终极密码

从银盐颗粒到像素点,拉美历史图片始终在回答同一个问题:如何在创伤中保存尊严?答案藏在每一张未说尽的照片里——当观众开始追问“镜头之外的人后来怎样了”,影像就完成了它的使命。

评论列表