巴蜀到底指哪里?

巴蜀并非单指今天的四川盆地,而是**以成都平原为核心,辐射川东、重庆、汉中及贵州北部**的广大区域。先秦时期,“巴”以重庆、川东为中心,“蜀”以成都平原为中心,两地文化既独立又交融。

巴蜀文化起源的三大证据

1. 宝墩古城:4500年前的城市雏形

考古学家在**新津宝墩**发现距今4500年的古城遗址,城墙宽达25米,出土水稻、粟黍碳化颗粒,证明**长江上游已进入稻粟混作农业阶段**。

2. 三星堆:青铜文明的巅峰

三星堆出土的**青铜神树、黄金权杖**显示,古蜀国在商周时期已形成**神权与王权并重的国家形态**。其青铜铸造技术**早于中原商王朝**,却采用**本土独有的铜锡铅三元合金配方**。

3. 金沙遗址:十二桥文化的延续

成都金沙出土的**太阳神鸟金箔**被国家文物局定为中国文化遗产标志,其**四鸟绕日图案**印证了古蜀人对太阳历法的精准掌握。

巴蜀为何能独立发展?

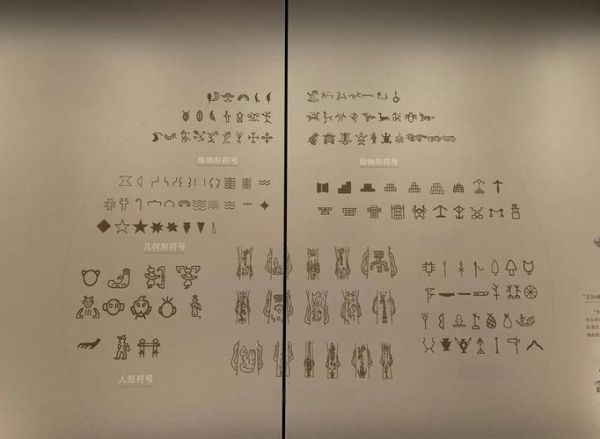

地理屏障是关键:**北有秦岭、大巴山阻隔中原,东有长江三峡天险**。这种封闭环境使巴蜀能**保留本土的“巴蜀图语”**,即使秦灭蜀后,**蜀地仍沿用“半两钱”而非秦圆形方孔钱**长达百年。

秦并巴蜀:之一次文化大融合

李冰治水的蝴蝶效应

公元前256年,李冰修建**都江堰**,不仅解决岷江水患,更促成**“水旱从人,不知饥馑”的成都平原**。这一工程使**关中移民大量涌入**,带来中原铁制农具与牛耕技术。

巴蜀文字的消亡

秦统一后推行**书同文**,巴蜀图语逐渐失传。但考古发现**汉代巴蜀墓葬仍随葬“巴蜀符号印章”**,证明**本土文化以民俗形式顽强存续**。

三国蜀汉:巴蜀文化的第二次高峰

诸葛亮将**成都少城改为锦官城**,专设**“锦官”管理蜀锦生产**。蜀锦通过**“旄牛道”**销往西域,成为**蜀汉军费支柱**。至今成都仍有**“锦里”**地名延续。

唐宋巴蜀:经济文化双巅峰

交子:世界最早的纸币

北宋成都**16户富商联合发行“交子”**,以**楮树皮纸为材质**,盖**“益州交子务”官印**。其防伪技术包括**“朱墨间错”双色套印**与**“密押花押”**私人签名。

文人雅集的圣地

**杜甫草堂、薛涛井、望江楼**成为唐代文人聚集地。女诗人薛涛发明的**“薛涛笺”**用**浣花溪水与芙蓉花汁**制成,开创**彩笺题诗**风尚。

明清移民:湖广填四川的深远影响

明末战乱使巴蜀人口锐减至**不足50万**。清康熙年间**“湖广填四川”**持续百年,**湖北麻城、广东梅州移民**带来**辣椒、红薯、玉米**新作物,奠定川菜麻辣基因。

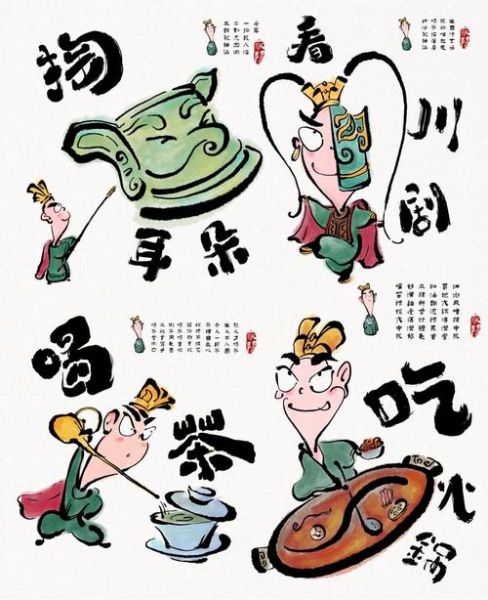

现代巴蜀:文化基因的当代呈现

方言里的古蜀遗音

成都话“**丁丁猫儿(蜻蜓)**”源自古蜀语“丁东”;重庆话“**摆龙门阵**”则保留**明清移民“讲古”传统**。

三星堆的跨时空对话

2021年新发现的**黄金面具残片**与1986年**纵目面具**工艺一致,证明**古蜀国有持续3000年的青铜铸造体系**。现代3D打印技术已能**1:1复原**这些文物。

巴蜀历史对今天的启示

从**宝墩古城到成渝双城经济圈**,巴蜀始终**在封闭中求开放**:古蜀通过**“蜀身毒道”**连接印度,今日中欧班列(成渝)**占全国开行量30%**。这种**“盆地意识”与“码头文化”的共生**,正是巴蜀文明**历久弥新**的核心密码。

评论列表