电脑到底算谁发明的?

提到“电脑之父”,很多人会想到**比尔·盖茨**或**史蒂夫·乔布斯**,但他们只是让电脑走进千家万户的推手。真正奠定现代计算机雏形的,是**英国数学家查尔斯·巴贝奇**与**“软件之母”阿达·洛芙莱斯**。 1837 年,巴贝奇设计出**“分析机”**,首次提出“存储程序”概念;阿达则为其编写了世界上之一段算法。虽然机器因经费未能完工,但**分析机被公认为机械式通用计算机的鼻祖**。

之一台电脑长什么样?

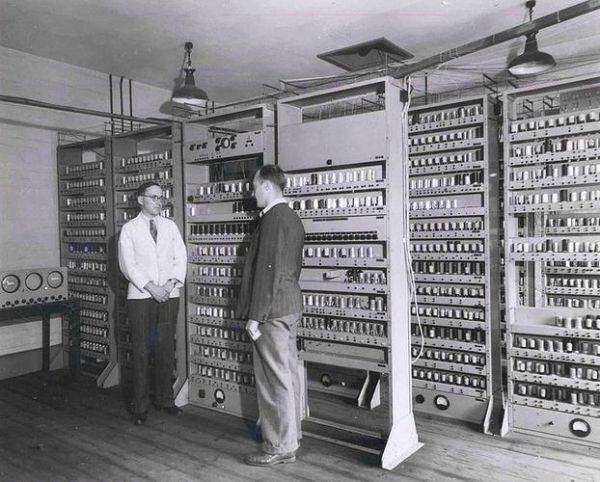

如果按“电子数字通用”标准,**ENIAC**(Electronic Numerical Integrator and Computer)才是答案。 - **诞生时间**:1946 年 2 月 14 日,美国宾夕法尼亚大学。 - **体积重量**:占地 167 平方米,重达 30 吨,由 18 000 只真空管、70 000 只电阻、10 000 只电容组成。 - **运算能力**:每秒 5 000 次加法,在当时已属“光速”。 - **外观特点**:一排排金属柜像巨型书架,正面布满闪烁的灯泡与旋钮,**没有键盘和屏幕**,程序员需通过**重新插拔电缆和拨动开关**来改程序。

为什么 ENIAC 被称为“巨婴”?

ENIAC 的“巨”显而易见,而“婴”则体现在: 1. **没有存储器**:程序与数据都靠物理接线输入,改一次程序要忙几天。 2. **故障率高**:真空管平均寿命 2 000 小时,**每天烧坏数只**,维护团队像救火队。 3. **耗电量惊人**:运行一小时耗电 150 千瓦,**足够点亮整座小镇**。 尽管如此,它成功完成了氢弹研发的复杂计算,让军方意识到电子计算机的颠覆性价值。

从房间大到手掌小,电脑如何瘦身?

晶体管革命

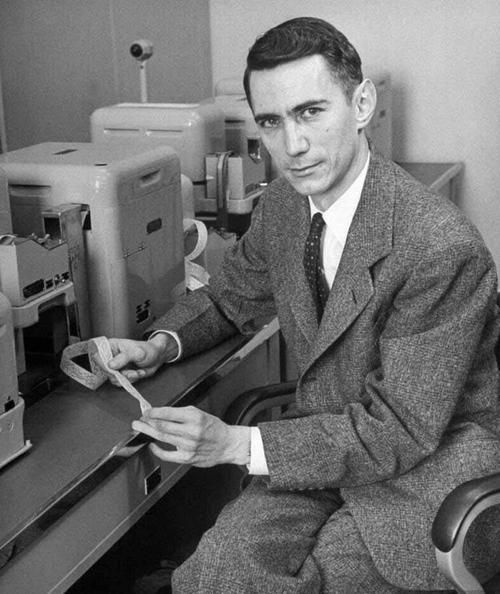

1947 年,**贝尔实验室的巴丁、布拉顿、肖克利**发明晶体管,**体积缩小 100 倍,功耗降低 1000 倍**。1958 年,德州仪器的**杰克·基尔比**把多个晶体管集成到一块硅片上,**集成电路(IC)**诞生,电脑开始“减肥”。

微处理器奇迹

1971 年,Intel 发布 **4004 芯片**,仅 12 平方毫米却集成 2 300 个晶体管,**运算能力媲美 ENIAC**。此后“摩尔定律”一路狂奔,芯片工艺从微米级杀到纳米级,**今天的手机 SoC 晶体管数量已超百亿**。

被遗忘的“史前电脑”还有哪些?

- **Z3**(1941,德国):康拉德·楚泽打造的**之一台可编程电磁式计算机**,毁于二战轰炸。

- **Colossus**(1943,英国):为破译纳粹“洛伦兹”密码而生,**被视为之一台电子可编程计算机**。

- **ABC**(1939-1942,美国):阿塔纳索夫与贝里设计的**电子管专用求解机**,首次使用二进制。

这些机器或因战争保密,或因专利纠纷,长期被历史尘封,直到上世纪 70 年代才陆续正名。

电脑名字为何从“计算机器”变成“电脑”?

中文“电脑”一词最早出现在 1950 年代港台报刊,**借用电的“大脑”之意**,生动体现其信息处理功能。而大陆曾用“电子计算机”这一学名,直到 1980 年代微型机普及,“电脑”才成为大众口语。

如果 ENIAC 还在运行,今天能做什么?

以现代视角看,ENIAC 的算力**不及 1970 年代可编程计算器**,更比不上如今 1 美元的单片机。但把它放进博物馆,接上复古接口,它仍能: - **演示弹道计算**:用 30 秒完成当年需 20 小时的手工计算。 - **点亮灯泡矩阵**:通过输出端口驱动 10×10 灯泡,显示像素级图案。 - **教育意义**:让学生亲手插线编程,体验“软件即硬件”的年代。

未来电脑还会“长”成什么样?

量子计算机、DNA 存储、光芯片……技术路线百花齐放。或许再过 50 年,人们会像今天嘲笑 ENIAC 一样,**调侃我们手里的智能手机是“电子古董”**。唯一确定的是,**计算设备会越来越贴近人类本身**,从房间到桌面,从口袋到身体,最终融入每一寸生活。

评论列表