湘乡为何被称为“楚南重镇”?

湘乡地处湘江支流涟水中游,自古是南北驿道与东西水运的交汇点。秦代设湘南县,属长沙郡;汉高祖五年置湘乡县,取“湘水之南”之意,从此奠定“楚南咽喉”地位。三国时,关羽曾屯兵壶天镇,至今留有“关王桥”遗迹;唐宋时期,湘乡窑青瓷沿涟水入长江,远销海外,成为“海上丝绸之路”内河起点之一。

曾国藩与湘军:湘乡如何走出“半部近代史”?

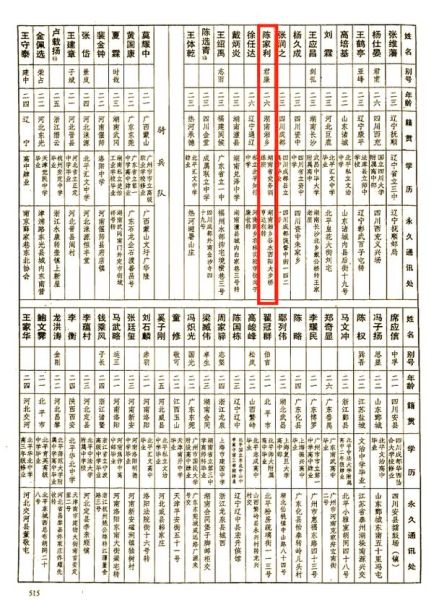

提起湘乡,绕不开曾国藩。咸丰二年,他在荷叶镇组建湘军,以“扎硬寨、打死仗”的作风横扫太平军。湘乡一县出将领二百余人,形成“无湘不成军”格局。

- 练兵秘诀:每日辰时操练,申时讲《孝经》,文武并重。

- 家书传世:《曾国藩家书》中“勤、俭、刚、明”四字,至今被湘乡人奉为家训。

- 富厚堂密码:故居藏书三十万卷,回廊暗藏“八本堂”——读古书以训诂为本,作诗文以声调为本,养生以少恼怒为本……

有人问:湘军为何能战?答案藏在湘乡方言里——“霸得蛮、耐得烦、吃得苦”,短短九字,道尽血性。

红色火种: *** 东山求学记

1910年秋,17岁的 *** 挑着竹箱走进东山高等小学堂。这所学堂由曾国藩之孙曾广钧创办,课程却破天荒开设数学、地理、英语。

*** 在这里之一次读到《新民丛报》,在“言志”作文里写下“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还”。老师谭咏春批注:“视似君身有仙骨,寰观气宇,黄河之水上来。”

如今,学堂旧址的桂花树仍年年飘香,仿佛回应那句自问:少年为何而读书?——为“改造中国与世界”。

壶天溶洞与“龙王嫁女”传说

壶天镇地下溶洞密布,当地人世代口传“龙王嫁女”故事:古时大旱,龙女私降甘霖触犯天条,被锁于溶洞深处。每年端午,湘乡人把龙舟划进暗河,鼓声回荡,据说能唤醒龙女。

地质学家考证,溶洞形成于三亿年前的石炭纪,暗河与涟水相通,于是传说有了“水脉相连”的现实注脚。

湘乡方言里的历史密码

一句“你莫逗散棚咧”,外地人听得云里雾里,湘乡人却心领神会——“别捣乱”。

- “逗散棚”:源自清代湘军演戏庆功,帐篷散了队伍就乱。

- “细伢子”:宋代《朱子语类》已有“伢”字记音,保留古汉语遗存。

- “呷夜饭”:“呷”为古楚语“小口饮”,《楚辞·渔父》“众人皆醉我独醒”的“醉”即作“呷”。

方言是活着的文物,湘乡人一张口,就泄露了千年迁徙史。

水府庙:一场持续五百年的“水利官司”

明嘉靖年间,涟水泛滥,湘乡、湘潭两县百姓为水坝互讼。知县刘稳把双方带到水府庙,抬出大禹神像,当众立誓:“以铜钉为界,水涨不淹湘乡,水落不困湘潭。”

铜钉至今嵌在河心礁石上,枯水期仍可见。此后五百年,两县再未因水械斗。有人问:古人如何化解资源争夺?——用信仰做契约,比法律更深入人心。

今日湘乡:历史如何活在当下?

漫步在曾国藩诗文岛,可见老者在石凳上教孙儿背《诫子书》;东山书院改建成研学基地,孩子们穿着民国校服拍毕业照;水府庙库区成了皮划艇训练中心,桨声与古戏台的锣鼓奇妙共振。

湘乡人把历史揉进日常:端午包粽子用“曾府荷叶”,中秋打麻饼印“湘军令牌”,连早餐米粉都分“文官细粉”“武将宽粉”。

若问湘乡历史故事的价值何在?——它不在博物馆,而在街头巷尾的口音、锅气和笑声里,生生不息。

评论列表