一、为什么“古代官制”与“科举制度”常被并列讨论?

它们共同决定了**权力如何分配**与**人才如何流动**。前者回答“谁管谁”,后者回答“谁能管”。两者像齿轮咬合,一旦错位,王朝便陷入动荡。

(图片来源 *** ,侵删)

二、先秦到南北朝:官制雏形与“世卿世禄”的终结

1. 世卿世禄:血统即官位

- **西周**:公、侯、伯、子、男五级爵位,官职世袭。

- **弊端**:贵族垄断,寒门无上升通道。

2. 战国变法:军功与俸禄打破世袭

- 秦国“二十等爵”:按军功授爵,**首次用制度激励平民**。

- 齐国“稷下学宫”:养士之风,为后来科举埋下伏笔。

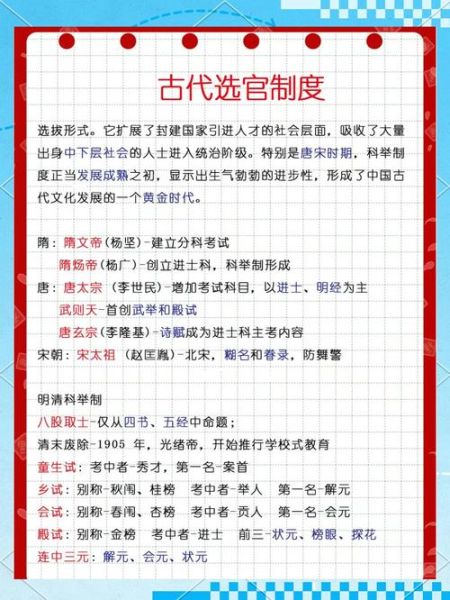

三、隋唐:科举制度诞生,官制迎来分水岭

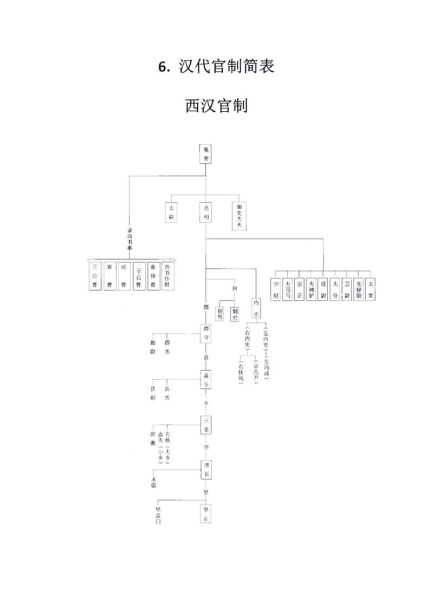

1. 三省六部制:权力如何制衡?

- **中书省**起草诏令 → **门下省**审核 → **尚书省**执行。

- 六部(吏、户、礼、兵、刑、工)分工细化,**现代部委制雏形**。

2. 科举如何取代九品中正?

九品中正制靠门第评人,导致“上品无寒门”。隋炀帝创进士科,**以诗赋取士**,标志科举正式登台。

四、宋元:科举完善与官制“叠床架屋”

1. 宋代“官职差遣”分离:头衔≠实权

- **官**:寄禄秩(领工资)

- **职**:馆阁衔(荣誉)

- **差遣**:实际职务(如“知开封府”)

结果:避免藩镇割据,却造成**冗官冗费**。

2. 元代科举为何时断时续?

蒙古贵族排斥 *** ,科举停废近四十年。**“四等人制”下**, *** 更高只能任副职。

五、明清:科举极盛与官制僵化

1. 八股文:天才的牢笼?

- 格式固定:破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、大结。

- **乾隆年间**,一场乡试考生超十万,录取率不足1%。

2. 内阁与军机处:皇权如何吞噬相权?

- 明太祖废丞相,设**内阁大学士**为秘书班子。

- 雍正设**军机处**,大臣跪受笔录,**专制达到顶峰**。

六、官制与科举的互动:三个关键问答

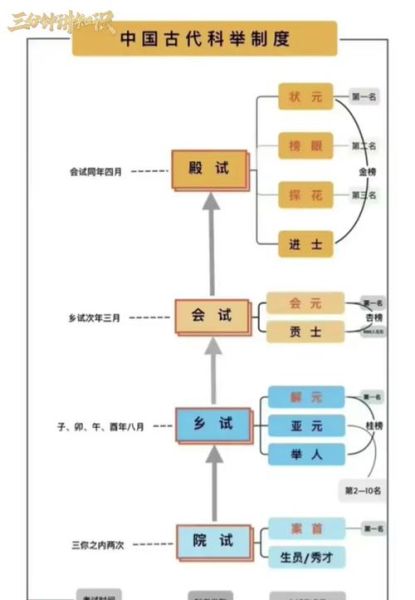

Q1:科举考中后,一定能当官吗?

不一定。明代进士需参加**“朝考”**,成绩优等入翰林,次等分发六部,**最差者可能闲置十年**。

Q2:为何清代捐官泛滥仍保留科举?

捐官解决财政危机,但**正途出身(科举)者晋升更快**。如同治年间,**翰林出身者十年可至巡抚**,捐官者二十年难升知府。

(图片来源 *** ,侵删)

Q3:古代有“公务员考试”之外的上升通道吗?

- **恩荫**:宋代宰相之子可任“太庙斋郎”,但需经吏部考试。

- **军功**:清代湘军将领左宗棠以举人之身授军机大臣。

- **荐举**:汉武帝“举孝廉”,明代“特用荐辟”。

七、制度遗产:今天还能看到哪些影子?

- **公务员考试**的申论与行测,脱胎于经义、策论。

- **部委制**的吏部→组织部,户部→财政部。

- **异地为官**的回避制度,现代演变为“官员交流”。

八、尾声:当制度成为枷锁

1905年,清廷废科举。张之洞感叹:“**不废科举,学校不兴;不兴学校,国不强。**”千年官制与科举,曾是文明的引擎,最终因**无法自我更新**而熄火。它们的兴衰提醒我们:任何制度,若失去**流动与制衡**,终将化作历史的尘埃。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表