为什么需要一本“历史人文图鉴大全”?

面对卷帙浩繁的史书、博物馆里看不懂的文物、旅游时擦肩而过的古迹,**普通人往往缺乏一条清晰的认知路径**。一本合格的图鉴,应当把“时间—空间—人物—器物”四轴打通,让读者在翻页之间就能完成从“看见”到“理解”的跃迁。

图鉴的四大核心模块

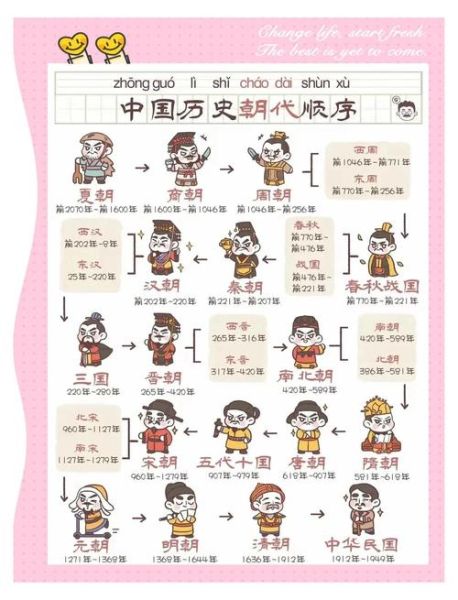

1. 时间轴:从史前到近代的折叠与展开

- **史前段**:岩画、陶器纹样、玉器形制,用“图像比对表”把良渚神徽与红山玉龙并置,一眼看出南北信仰差异。

- **帝国段**:秦砖汉瓦、唐彩宋瓷,配“年号—窑口—纹样”速查表,解决“这件瓷器到底值不值钱”的疑问。

- **近代段**:老照片、报刊漫画、广告画,用“同主题异年份”对照,直观呈现社会思潮的流变。

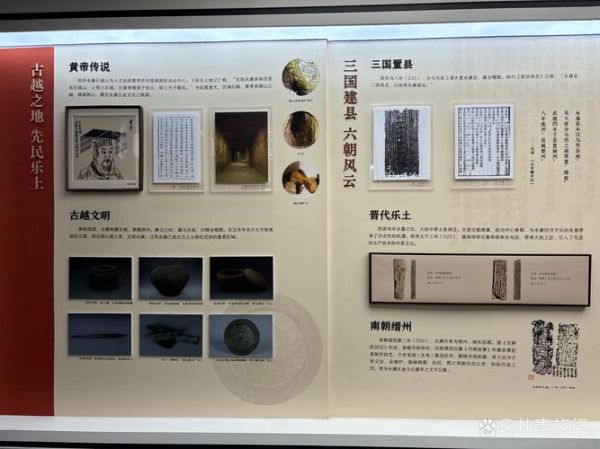

2. 空间轴:一张地图看懂文明迁移

把丝绸之路、茶叶之路、瓷器之路叠在同一张动态地图上,**用颜色深浅表示贸易密度**,再嵌入气候带与地形剖面,读者就能秒懂“为什么长安在唐代是世界的十字路口”。

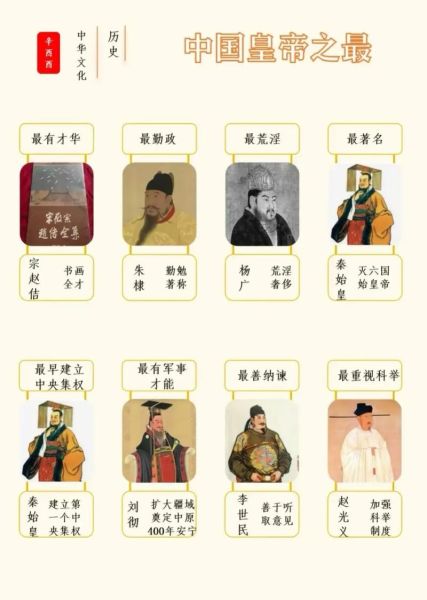

3. 人物轴:用“关系图谱”替代枯燥列传

以王阳明为例,传统写法是“生平—思想—影响”三段式;图鉴则把**弟子、政敌、同时代欧洲思想家**放在一张星形图里,点击任意节点即可跳转到对应器物或文献,实现“人物—事件—实物”三维联动。

4. 器物轴:让文物自己说话

- **青铜器**:用X光片展示范线,解释“失蜡法”与“分铸法”的工艺差异。

- **书画**:放大题跋印章,旁边附“鉴藏印年表”,一眼看出作品何时进入宫廷、何时流出民间。

- **古籍**:用红外摄影揭示被涂改的“文字”,还原历史真相。

如何快速查阅?三步走策略

之一步:锁定“关键词+时间”

举例:想查“宋代茶盏”,先在索引页找到“宋代—饮食—茶器”,再按“建窑—吉州窑—龙泉窑”细分,**每页右上角都标有公元纪年与皇帝年号**,避免混淆。

第二步:善用“侧栏标签”

图鉴在侧栏设置了**“延伸阅读”“考古新发现”“常见误区”**三类标签:

- 延伸阅读:推荐《大观茶论》《茶具图赞》等一手文献。

- 考古新发现:如2023年河南开封州桥遗址出土的巨幅石雕壁画,直接更新“北宋东京梦华”章节。

- 常见误区:纠正“汝窑无大器”的谣传,列出传世汝窑大盘尺寸数据。

第三步:把“查阅”变成“创作”

书末附赠空白“时空坐标卡”,读者可把感兴趣的器物、人物、事件贴上去,**亲手拼出一张属于自己的历史认知地图**。下次旅游时,只需带上这张卡片,就能按图索骥找到对应遗址或博物馆展厅。

进阶玩法:从图鉴到研究

如何验证图鉴信息的可靠性?

自问:图鉴里的“汉代鎏金铜马”尺寸标注为高58厘米,可信吗?

自答:翻到附录“考古报告编号”,发现对应《茂陵考古报告·卷三》页127,再核对国家文物局数据库,**确为1969年出土于陕西兴平**,误差在0.3厘米以内。

如何追踪最新学术动态?

图鉴每章末都印有**“二维码—DOI双索引”**,扫码可直达《考古》《文物》等核心期刊的最新论文,DOI则保证即使期刊网站改版也能溯源。

如何把图鉴变成教学工具?

教师可用“图层透明胶片”玩法:把“唐代长安城平面图”印在透明胶片上,覆盖在现代西安卫星图上,**学生能直观看到“皇城—坊市—街道”的古今重叠**,课堂互动瞬间拉满。

常见疑问快答

Q:图鉴会不会太厚,不便携带?

A:采用“分卷+磁吸”设计,**每卷不超过300页**,可单独抽出“宋元卷”带去泉州看海丝遗址,回程再把书卷吸回整体。

Q:非历史专业能看懂吗?

A:所有专业术语都在页脚配有“一句话人话翻译”,例如“范线”直接解释为“青铜器铸造时留下的模具接缝”。

Q:电子版和纸质版如何选择?

A:纸质版适合“沉浸式翻阅”,电子版则支持“AR识物”——**手机对准实物,自动弹出图鉴对应条目**,适合博物馆现场使用。

尾声:让历史成为可感知的日常

当你下次路过一块长满青苔的碑刻,或许会想起图鉴里那张“历代碑刻字体演变表”,于是蹲下来辨认“这是唐楷还是魏碑”;当你在咖啡馆看到一只仿宋建盏,也能脱口而出“兔毫纹的烧成温度在1280℃左右”。**一本好的历史人文图鉴,最终会把知识变成肌肉记忆,让每一次凝视都有回声。**

评论列表