什么是谥号?

谥号,是中国古代帝王、诸侯、大臣、后妃等死后,由朝廷依据其生平事迹与品德所给予的一种**具有褒贬意义的称号**。它既是对逝者一生的盖棺定论,也是后人对其功过是非的集体记忆。谥号制度萌芽于西周,成熟于秦汉,延续两千余年,直至清末。

(图片来源 *** ,侵删)

谥号的来源与演变

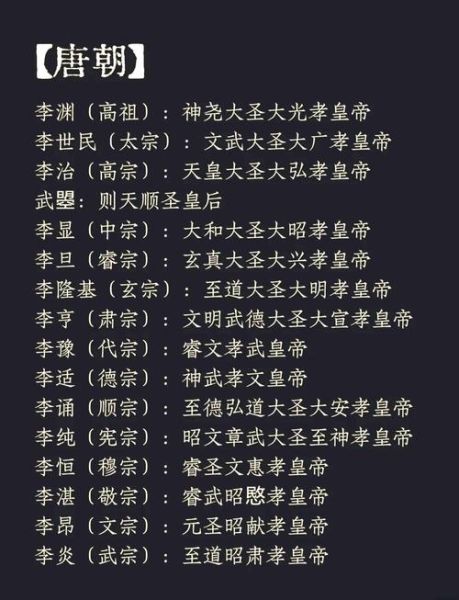

西周早期,谥号仅用于周王,如“文”“武”“成”“康”。春秋战国,诸侯争霸,谥号开始下放。秦始皇一度废除,认为“子议父、臣议君”不合礼法。汉初恢复,并增设“庙号”与“尊号”,形成**谥号—庙号—尊号三位一体**的帝王名号体系。唐宋以后,谥号字数膨胀,如宋太祖赵匡胤的谥号长达十六字:“启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝”。

---谥号如何分类?

按身份划分

- 帝王谥号:如汉武帝“武”、唐玄宗“明”。

- 皇后谥号:如武则天谥“则天大圣皇后”。

- 大臣谥号:如范仲淹谥“文正”、曾国藩谥“文正”。

- 列女谥号:如东汉班昭谥“曹大家”。

按性质划分

- 美谥:褒扬功德,如“文”“武”“景”“宣”。

- 平谥:中性评价,如“怀”“悼”“闵”。

- 恶谥:贬斥过失,如“厉”“炀”“幽”“灵”。

谥号用字大全及含义

以下列举**高频谥字**及其核心释义,方便快速查阅:

帝王常用美谥

| 谥字 | 含义 |

|---|---|

| 文 | 经纬天地、道德博闻 |

| 武 | 克定祸乱、威强敌德 |

| 景 | 布义行刚、耆意大图 |

| 宣 | 圣善周闻、施而不秘 |

| 明 | 照临四方、独见先识 |

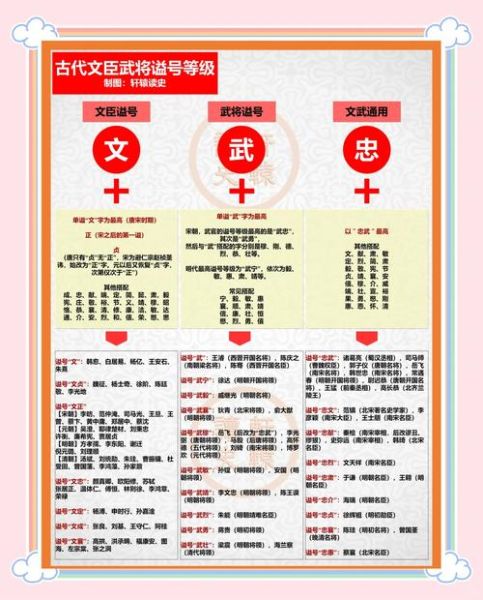

大臣常用美谥

- 忠:危身奉上、廉方公正。

- 正:守礼执义、清白守节。

- 襄:辟地有德、甲胄有劳。

- 恭:尊贤贵义、敬事供上。

- 定:安民法古、纯行不爽。

常见恶谥警示

- 厉:杀戮无辜、暴慢无亲。

- 炀:好内远礼、去礼远众。

- 幽:壅遏不通、早孤有位。

- 灵:乱而不损、好祭鬼神。

如何快速判断谥号褒贬?

自问:看到“文正”立刻联想到包拯、曾国藩,便知是**顶级美谥**;看到“炀”想到隋炀帝,便知是**恶谥**。再举三例:

- “庄”:兵甲亟作、胜敌志强,属美谥,如明成祖初谥“文皇帝”,嘉靖时改“成祖文皇帝”,保留“文”字。

- “哀”:恭仁短折、早孤短折,属平谥,如汉哀帝。

- “刺”:不思忘爱、暴戾无亲,属恶谥,如郑庄公弟段谥“共叔段”,后追贬“共叔刺”。

谥号与庙号、年号的区别

初学者常混淆三者,自问自答如下:

- 问:唐太宗的“太宗”是谥号吗?

答:不是,“太宗”是庙号,表示在太庙中的世系;“文皇帝”才是谥号。 - 问:康熙的“康熙”是谥号吗?

答:不是,“康熙”是年号;其谥号为“合天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信功德大成仁皇帝”。 - 问:为何有的大臣谥号两字,有的仅一字?

答:唐以前多一字,如魏征谥“郑文贞公”;宋以后多两字,如司马光谥“文正”。

现代视角:谥号的文化遗产价值

谥号不仅是历史标签,更是**传统政治伦理的缩影**。它提醒我们:权力需接受后世公评,个人功过无法被生前光环掩盖。今天,虽然谥号制度已废,但其“盖棺定论”的精神仍体现在官方讣告、民间评价乃至 *** 舆论中。读懂谥号,便读懂了古人如何用**极简汉字**承载**极重价值判断**。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表