为什么历史故事词汇值得系统整理?

很多读者在翻阅《史记》《资治通鉴》或《三国演义》时,常被“**社稷**”“**问鼎**”“**合纵连横**”等词语卡住。它们不仅是生僻字,更承载着政治制度、礼仪文化、军事策略的深层信息。系统梳理这些词汇,等于同时打通**语言关**与**文化关**,阅读效率立刻翻倍。

(图片来源 *** ,侵删)

历史故事词汇的四大类别

1. 政治制度类

- 禅让:尧舜禹时代政权和平交接的代名词,后世却被王莽、曹丕反复“表演”。

- 推恩令:汉武帝削弱诸侯的温柔一刀,把嫡长子继承改为“诸子均分”,王国越分越小。

- 九品中正:魏晋时期的人才选拔系统,表面看“中正官”评定,实则被门阀垄断。

2. 军事谋略类

- 围魏救赵:桂陵之战的经典战术,攻敌所必救,现代商战仍在用。

- 背水一战:韩信置之死地而后生,前提是精准计算敌方心理。

- 草木皆兵:淝水之战苻坚的错觉,提醒领导者信息失真有多可怕。

3. 礼仪文化类

- 束脩:十条干肉当学费,孔子时代师生关系的见证。

- 稽首:最重的跪拜礼,臣见君、子拜父才用,额头要触地停留。

- 寒食:晋文公纪念介子推的冷食节,后世附会成清明前一日。

4. 人物典故类

- 卧薪尝胆:勾践的复仇剧本,每天舔苦胆提醒自己别忘耻辱。

- 完璧归赵:蔺相如的谈判艺术,用“撞柱”逼秦王让步。

- 程门立雪:宋代杨时、游酢雪中等待程颐,尊师重道的极致场景。

如何高效记忆这些词汇?

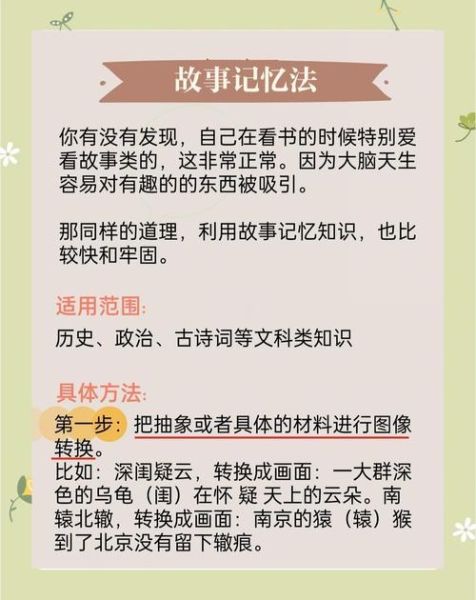

*** 一:故事钩子法

把每个词嵌入**最短可复述的故事**。例如:

“**指鹿为马**”——赵高牵鹿上殿,硬说是马,谁敢反驳就暗中记名。一句话记住**颠倒黑白**与**权力试探**两层含义。

*** 二:场景联想法

给词汇设定**可视场景**:

- “**烽火戏诸侯**”:想象褒姒在骊山烽火台冷笑,诸侯兵马狼狈奔跑的烟尘。

- “**一衣带水**”:长江像一条衣带,隋文帝望着对岸的陈朝说“这点距离算什么”。

*** 三:对比记忆法

| 词汇 | 相反场景 | 记忆点 |

|---|---|---|

| 纸上谈兵 | 赵括实战惨败 | 理论≠实践 |

| 身先士卒 | 李广冲锋在前 | 领导带头效应 |

| 兔死狗烹 | 勾践杀文种 | 功成后的危险 |

常见疑问解答

Q:为什么同一个词在不同朝代含义会变?

A:以“**宰相**”为例:

- 秦汉:丞相、太尉、御史大夫三权分立,宰相是统称。

- 隋唐:三省六部制,中书令、门下侍中、尚书令共同行使相权。

- 明清:朱元璋废丞相,皇帝直管六部,“宰相”一词逐渐淡出官方文件。

词汇随制度演变,**必须回到当时语境**。

Q:怎样判断故事是史实还是演绎?

A:三步验证:

(图片来源 *** ,侵删)

- 查最早出处:如“**草船借箭**”首见于《三国志平话》,非陈寿原文。

- 比对考古:里耶秦简未见“孟姜女”记载,说明该故事成型于汉代以后。

- 看细节夸张:韩信“**胯下之辱**”若按《史记》描述,屠户少年动作过于戏剧化,可能为太史公渲染。

进阶:用词汇写“微型历史”

试着用五个词写一段五十字短文:

“**萧规曹随**的平静下,**党锢之祸**暗流涌动,**黄巾起义**如**星火燎原**,最终**挟天子以令诸侯**的曹操登场。”

读者即使不了解东汉末年,也能从词汇组合中感知**继承—内乱—民变—权臣**的脉络。

推荐工具与书单

- 《历代典故辞典》:按时代排列,每条附原文节选。

- 《中国古代职官别名大辞典》:解决“同官不同名”问题,如“刺史”又称“州牧”。

- 数字工具:汉典网的“字形演变”功能,直观看到“**爵**”字如何从商周酒器变成封位等级。

实战演练:今日背诵清单

每天五个,一周即可掌握核心:

- 城下之盟

- 投笔从戎

- 望梅止渴

- 口蜜腹剑

- 庆父不死,鲁难未已

睡前用“故事钩子法”复述一遍,次日醒来回忆,遗忘率低于20%。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表