一、畲族到底从哪来?——盘瓠传说与三姓迁徙

问:畲族最早的祖源故事是什么?

答:畲族普遍认同“盘瓠传说”——一只神犬立功娶公主,生下三男一女,长子姓盘、次子姓蓝、三子姓雷,女婿姓钟,合称“盘蓝雷钟”四姓。

这条传说并非简单的神话,而是被写入畲族族谱的“历史起点”。在福建、浙江、广东的畲村,至今可见“盘瓠祠”“祖图长卷”,**把神犬与公主的婚配、封王、迁徙路线一笔一笔画出来**。其中“三姓迁徙”尤其关键:

- **盘姓**最早渡海,传说一支去了台湾,一支留在潮州凤凰山;

- **蓝姓**沿汀江北上,在闽西武平、上杭落脚;

- **雷姓**翻武夷山进入浙南,形成景宁、云和两大支系。

二、凤凰山为何成为畲族圣地?——“高皇歌”里的祖地密码

问:凤凰山只是地名,还是畲族精神坐标?

答:它是两者合一的“祖地”。

《高皇歌》长达三千多行,畲族歌手用“畲语+汉字记音”的方式口口相传,其中**“凤凰山”出现四十余次**,被描述为“百鸟朝王、万山来朝”的圣地。福建宁德霞浦县白露坑村的老歌手蓝霖德曾解释:“歌里唱‘凤凰山上凤凰啼,盘蓝雷钟共根基’,就是说我们四姓同出一山。”

更具体的是,**凤凰山北麓的“石狗洞”**被畲民视为盘瓠化身神犬的栖息地。每年“三月三”,畲族人会带着新酿的“乌米饭”上山祭洞,洞口石壁至今可见清代畲民刻下的“盘王”二字。

三、畲族为何频繁迁徙?——“烧畲”经济与朝廷驱迫的双重压力

问:畲族不是“山居民族”吗,为何历史上总在搬家?

答:刀耕火种与政治压迫,让迁徙成为生存策略。

**“烧畲”**是畲族传统耕作:立春后砍树、晒干、点火,灰作肥,种一年玉米或小米,地力耗尽就迁往下一座山。明代《漳州府志》记载:“畲人随山种畲,去瘠就腴,故无恒产。”

然而,**明清两代“棚民案”“迁界令”**加剧了流动:

- 明嘉靖年间,闽粤赣交界爆发“张琏起义”,朝廷把畲民视为“附逆”,强制迁往沿海卫所;

- 清康熙“迁界禁海”,沿海三十里内居民内迁,畲族村落被拆毁,只能再次向深山转移。

浙南景宁的“敕木山畲村”族谱里,**用红笔圈出七次迁徙路线**:潮州→汀州→建宁→云和→景宁,每一次都标注“官军迫迁”或“山火地竭”。

四、蓝理“平藩”与雷氏家族——畲族武将的真实历史

问:畲族除了传说,有没有载入正史的英雄?

答:康熙年间的蓝理、雍正年间的雷永祚,都是清廷档案里留名的畲族武将。

蓝理(1649—1719),福建漳浦赤岭畲族人,《清史稿》称其“骁勇善战,腹有五爪金龙纹”。他在澎湖海战中赤膊上阵,为施琅夺船立下首功,被康熙御赐“平台大将军”。

有趣的是,**蓝理在奏折中自称“盘护之后”**,把家族谱系追溯到盘瓠,试图以“忠勇传家”洗刷畲民“蛮夷”标签。今天漳浦蓝氏家庙仍悬挂康熙手书“勇壮简易”匾额。

雷永祚则活跃于雍正朝,率畲兵镇压云贵苗乱,官至“贵州威宁镇总兵”。他在贵阳留下“雷家坡”地名,坡上有畲族雷氏祠堂,对联写着“祖自凤凰山,功在乌蒙地”。

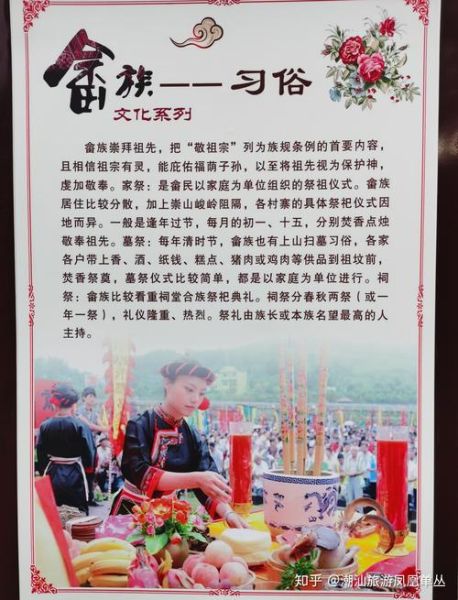

五、畲族女性“三公主”记忆——从传说到日常仪式

问:畲族女性为何自称“三公主之后”?

答:因为她们把盘瓠传说中的公主视为共同祖母,并通过服饰、歌谣、婚礼仪式不断重演。

**凤凰装**是最直观的符号:

- 发髻高盘,象征“凤头”;

- 红绒线缠绕,代表“凤翎”;

- 腰间彩带飘垂,意为“凤尾”。

在丽水景宁的畲族婚礼中,**新娘必须唱《公主娘》**:“公主娘,嫁山郎,凤凰山上凤求凰……”唱词把新娘直接等同于“三公主”,新郎则化身“盘瓠王”。

更隐秘的是,**畲族女性把“公主娘”绣在肚兜内侧**,只在女儿出嫁时取出相赠,寓意把祖母的祝福缝进血脉。

六、畲族史诗如何对抗遗忘?——从“祖图”到“双语教材”

问:当年轻人不会说畲语,这些故事还能活多久?

答:数字化与双语教育正在给出新答案。

过去,**“祖图长卷”**是畲族最神圣的“故事书”:长达二十米的白布彩绘,从盘瓠降生一直画到四姓分迁,由族长每年正月初一展开,全村跪拜。如今,宁德市博物馆用高清扫描把祖图制成电子卷轴,**扫码即可在手机上看完整版**。

在温州文成县,**小学三年级开始开设“畲汉双语课”**,教材把《高皇歌》拆成二十个故事单元,每单元配拼音、汉字、畲语注音。老师蓝秀娟说:“孩子先学会‘凤凰山’的畲语发音‘hong-hong-san’,再读汉字,记忆深得多。”

此外,**抖音号“畲家小妹”**用普通话讲盘瓠,再用畲语唱一段《高皇歌》,单条视频更高播放三百多万次。评论区常见一句话:“原来我外公哼的山歌,是三千年的史诗。”

评论列表