丞相制度是怎么诞生的?

“丞相”一词最早见于《史记·秦本纪》,但真正形成制度是在秦统一六国后。秦始皇设“三公”,丞相居首,掌全国政务,辅佐皇帝。自此,丞相成为中央集权体制下“一人之下,万人之上”的核心职位。

(图片来源 *** ,侵删)

秦汉时期:丞相的黄金时代

秦朝:李斯的功与罪

- 李斯:法家代表人物,协助秦始皇统一文字、度量衡,推行郡县制;后因赵高陷害,腰斩于咸阳。

- 权力结构:秦丞相分左、右,右为尊,左次之,形成后世“左右丞相”雏形。

西汉:从萧何到霍光

- 萧何:“镇国家、抚百姓、给饷馈”,被誉为“开国之一相”。

- 曹参:继任后奉行“萧规曹随”,无为而治,开创“文景之治”前奏。

- 霍光:废立昌邑王刘贺,拥立汉宣帝,权倾朝野,死后家族被清算。

三国两晋南北朝:乱世中的“宰相”变体

蜀汉诸葛亮:丞相的极致典范

诸葛亮任蜀汉丞相十二年,六出祁山,鞠躬尽瘁。其《出师表》被后世视为“忠臣教科书”。值得注意的是,三国时期“丞相”并非固定官名,曹魏设“司徒”“尚书令”,孙吴称“丞相”但多由宗室兼任。

东晋门阀政治:王导的“王与马,共天下”

王导以丞相身份辅佐司马睿建立东晋,琅琊王氏与皇族司马氏共治,开创门阀政治先河。

隋唐:三省六部制下的“群相”时代

隋朝:尚书令的昙花一现

隋文帝设尚书、门下、内史三省,尚书令为更高行政长官,但因李世民曾任此职,唐后避而不设。

唐朝:左右仆射与“同中书门下平章事”

- 房玄龄、杜如晦:“房谋杜断”成为贞观之治的核心。

- 李林甫、杨国忠:玄宗后期专权误国,引发安史之乱。

- 制度创新:唐朝以“同中书门下平章事”为真宰相,形成多人共议国政的“群相制”。

宋元:从“中书丞相”到“独相”

北宋:范仲淹、王安石的改革

范仲淹任参知政事(副相)推行“庆历新政”;王安石以“同中书门下平章事”主持熙宁变法,因触动既得利益集团而失败。

元朝:中书省丞相的绝对权力

- 耶律楚材:契丹族儒臣,推行汉法,保护中原文化。

- 伯颜、脱脱:伯颜专权排斥 *** ,脱脱主持修《宋史》却难挽元朝颓势。

明清:丞相制度的终结

明朝:胡惟庸案与废相

1380年,朱元璋以“谋反”罪诛杀左丞相胡惟庸,废除中书省,六部直隶皇帝,延续千年的丞相制度正式终结。

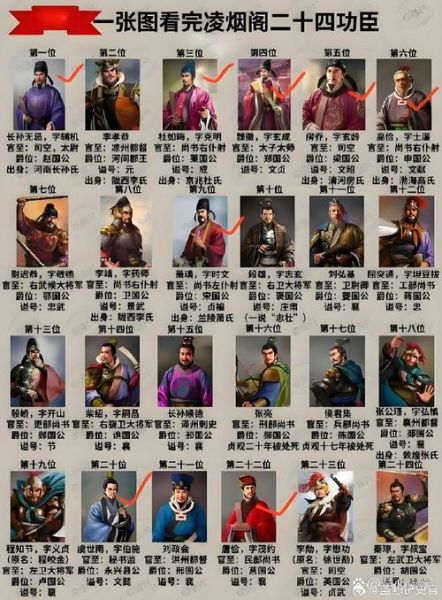

(图片来源 *** ,侵删)

清朝:军机处的替代

雍正设军机处,大学士、军机大臣虽行使宰相职权,但已无“丞相”名号,成为皇权绝对集中的标志。

为什么丞相制度最终被废除?

自问:皇权与相权的矛盾是否不可调和?

自答:从秦汉到明清,丞相权力经历“设立—膨胀—制衡—废除”的循环。当相权威胁皇权时,皇帝往往通过分权(如唐朝群相制)或直接废除(如明朝)来解决。明清时期,专制皇权达到顶峰,丞相已无存在空间。

丞相的历史遗产

- 行政中枢的雏形:丞相制度奠定了中国古代中央官僚体系的基础。

- 权力制衡的教训:从霍光到张居正,权相的兴衰成为后世政治改革的镜鉴。

- 文化符号的塑造:诸葛亮、魏征等名相的形象,演变为“忠臣”与“能臣”的文化象征。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表