一、这些“沙雕”科技到底长什么样?

打开搜索引擎输入“史上最搞笑科技产品”,弹出的图片往往让人笑到手机掉地:带风扇的筷子、能烤面包的鼠标、给猫设计的VR眼镜、插着八根天线的“防老婆”路由器。它们造型离谱,功能更离谱,却能在社交平台斩获百万转发。为什么看似无用的设计反而成了流量密码?

(图片来源 *** ,侵删)

二、为什么越离谱越容易出圈?

1. 反差感:当“高科技”遇上“低需求”

人类大脑对预期违背极度敏感。一个贴着“AI”标签的垃圾桶突然开口唱歌,这种“高大上”与“接地气”的错位瞬间激活分享欲。科技+沙雕=社交货币,转发者通过“审丑”彰显幽默感。

2. 参与门槛低:人人都能吐槽

相比需要专业知识的芯片评测,吐槽“能测谎的马桶圈”不需要门槛。“这玩意儿能测出我昨晚偷吃辣条吗?”一句调侃就能引爆评论区。

三、经典案例解剖:它们如何精准踩中笑点?

案例A:USB防猫键盘罩

- 痛点伪装:假装解决“猫踩键盘”问题,实则让猫成为巨型“键盘帽”。

- 视觉梗:半透明罩子把猫变成“活体打字机”,萌宠+科技的化学反应。

- 二次创作:网友P图把罩子改成“猫体微波炉”,病毒式传播。

案例B:智能鸡蛋托盘(带Wi-Fi)

- 功能荒诞:手机APP显示哪颗鸡蛋先过期,但没人真的会扫描鸡蛋二维码。

- 价格暴击:售价是普通托盘的20倍,评论区集体吐槽“不如在蛋壳上写日期”。

- 延伸梗:“建议推出区块链版本,让每颗鸡蛋都有NFT”登上热评。

四、幕后推手:谁在批量制造“电子小丑”?

看似草根的搞笑产品,背后往往是成熟的营销套路:

- 众筹平台钓鱼:用夸张原型图吸引点击,实际发货缩水90%,但流量已变现。

- “伪需求”测试:故意设计离谱功能,通过网友吐槽反向收集真实需求(比如“智能鸡蛋托盘”团队后续真的推出了简版保鲜盒)。

- meme工厂:部分厂商直接生产“注定失败”的产品,靠版权图赚取二次创作分成。

五、用户心理学:我们到底在笑什么?

自问:看到“能翻译狗语的智能项圈”时,之一反应为什么是笑而不是质疑?

自答:

(图片来源 *** ,侵删)

- 优越感的安全释放:嘲笑“智商税”产品时,潜意识里在强调“我才不会上当”。

- 对科技异化的反抗:当万物都要“智能化”时,极端荒诞的设计像一记耳光,提醒我们“不是一切都需要芯片”。

- 集体创作 *** :每个吐槽者都是段子手,搞笑产品成了开放命题的作文题。

六、翻车现场:那些笑到最后的“真香”产品

有些搞笑设计意外逆袭:

- 日本“走路发电鞋”:最初被嘲“充电五分钟,待机两秒钟”,后被改造成灾区应急电源。

- 带屏幕的冰箱门:网友恶搞播放“午夜凶铃”,结果厂商更新系统支持视频菜谱,销量暴涨。

启示:当沙雕创意撞上真实场景,荒诞可能进化为刚需。

七、如何亲手打造一款“沙雕科技”?

三步公式:

- 选一个日常物品(比如牙刷)

- 强行植入高科技(“AI情绪识别,刷到伤心处自动播放鸡汤”)

- 加一个反人类细节(“需插入三张信用卡才能启动”)

发布到Reddit的r/shittyrobots板块,一周内不火算我输。

八、未来趋势:当AI开始自己“搞笑”

ChatGPT已能生成“太阳能手电筒”这类经典段子。下一步,AI可能批量设计“量子波动速读头盔”之类的产品,人类将陷入“分辨真假沙雕”的元笑点。或许某天,我们会怀念那个需要真人绞尽脑汁才能想出“带风扇的筷子”的纯真年代。

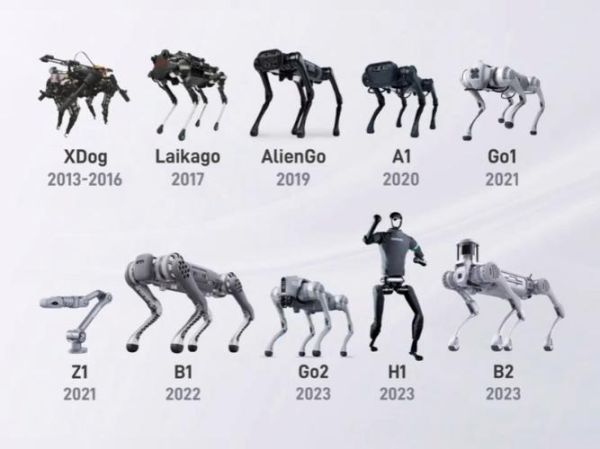

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表