为什么有人一句话就能戳心,我却写不出?

答案:因为他们把“产品卖点”翻译成“生活场景”,把“功能”翻译成“情绪”。

写生活文案,最怕的就是把卖点堆成说明书。真正的高手,先找到用户正在经历的那一秒,再把产品悄悄放进画面里。下面拆解一套可复制的写作流程,帮你把冷冰冰的卖点变成有温度的故事。

之一步:把用户的一天拆成24个情绪切片

先别急着动笔,先把自己当成用户,用时间轴记录一天里最容易被忽略的细节:

- 07:00 地铁里被陌生人踩了一脚,却还要保持微笑

- 12:30 外卖迟到,在会议室门口偷偷吃冷掉的饺子

- 18:45 加班到路灯亮起,才发现忘记打卡

- 23:10 卸妆时看到镜子里的黑眼圈,突然想哭

这些切片里藏着**“未被满足的情绪”**,也是文案的入口。

第二步:把产品功能翻译成“情绪解决方案”

拿一款降噪耳机举例:

❌ 卖点:40dB主动降噪

✅ 翻译:地铁里熊孩子尖叫,你戴上耳机,世界瞬间只剩心跳声

再拿一款保温杯举例:

❌ 卖点:24小时恒温

✅ 翻译:凌晨两点改方案,一口下去还是早上泡的枸杞温度

记住:**用户买的不是参数,是用产品那一刻的“松一口气”**。

第三步:用“三幕式”搭建生活场景

生活文案最忌平铺直叙,用电影分镜思维,把产品放进冲突里:

之一幕:制造熟悉的焦虑

“周末想睡个懒觉,楼上装修电钻声比闹钟还准时”

第二幕:产品自然出现

“戴上耳机,电钻声变成海浪声,仿佛躺在普吉岛的沙滩”

第三幕:留下余味

“原来不用请假,也能给自己放个小长假”

三幕式=**让用户在故事里先崩溃,再被治愈,最后记住品牌**。

第四步:用“感官锚点”代替形容词

形容词会过期,但感官记忆不会。试试把“好吃”换成:

- “咬开酥皮时,黄油渣扑簌簌掉在毛衣上”

- “冰可乐的气泡冲到鼻尖,像小时候偷喝的之一口”

感官锚点=**把抽象体验变成可触摸的细节**,让用户自己脑补画面。

第五步:埋一个“社交货币”钩子

好文案自己会传播,因为它能让用户显得“懂生活”。比如:

“不是所有牛奶都叫特仑苏”——暗含身份认同

“自律给我自由”——让健身的人愿意转发

给你的文案加一句**“能当朋友圈文案”**的slogan,传播力翻倍。

自检清单:写完读三遍,删掉这三类词

- 行业黑话:比如“赋能”“链路”“颗粒度”

- 宏大叙事:比如“重新定义”“颠覆时代”

- 无效承诺:比如“极致体验”“遥遥领先”

替换方案:用具体数据或场景替代。比如“重新定义午休”不如“15分钟,从工位到深度睡眠”。

实战案例:把一条毛巾写成“成年人的避风港”

原始卖点:新疆长绒棉,吸水性强

生活化改写:

“加班到凌晨,洗完澡发现客厅灯还亮着。 把毛巾盖在湿发上,像小时候妈妈用浴巾裹住刚游泳完的你。 水珠顺着脖子流进领口,突然分不清是头发没擦干,还是眼泪。”

没有提“柔软”,但每个字都在说**“被接住的安全感”**。

进阶技巧:用“反套路”制造记忆点

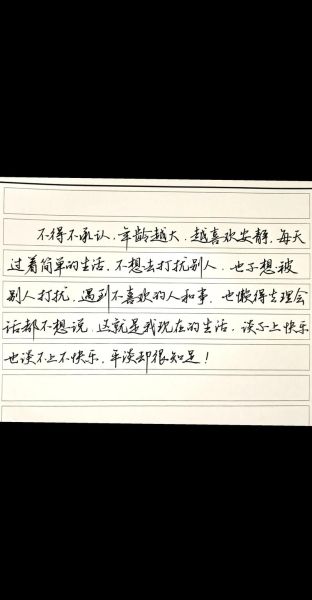

当所有人都在说“治愈”,试试“致郁”:

“成年人的崩溃,从发现毛巾掉毛开始—— 原来连日用品都在提醒我:该换工作了。”

反套路=**在预期违背中让用户停留3秒**,3秒足够记住品牌。

最后的问题:生活文案的终点是什么?

不是让用户下单,而是让他**在下次遇到同样场景时,之一个想到你**。 就像看到晚霞时想起“陪你看日落的人,比日落本身更温柔”, 下次买礼物,他会自动走进那个把晚霞装进香水瓶的品牌。

评论列表