行走艺术是什么?

行走艺术(Walking Art)是一种以“行走”为核心媒介的当代艺术实践,它把日常步行的动作转化为审美、哲学与社会观察的复合体验。艺术家或参与者通过路线选择、身体节奏、环境互动、记录方式等手段,把城市、乡村、荒野甚至虚拟空间变成开放展厅。

(图片来源 *** ,侵删)

行走艺术的历史脉络

从1960年代大地艺术(Land Art)与观念艺术(Conceptual Art)的交汇点开始,行走被重新定义为创作手段。

- 1967年:理查德·朗(Richard Long)在草地上走出一条直线并拍照,作品《A Line Made by Walking》成为行走艺术的里程碑。

- 1970年代:美国艺术家哈米什·富尔顿(Hamish Fulton)提出“Walking as Art”,将长途徒步的感知经验转化为文字、摄影与装置。

- 1990年代至今:弗朗西斯·阿利斯(Francis Alÿs)在墨西哥城推冰块、谢德庆在纽约一年户外打卡,把行走与社会议题深度绑定。

行走艺术如何入门:五个关键步骤

1. 明确个人动机

自问:我想通过行走解决什么问题?

答案可能包括:

- 记录城市变迁

- 疗愈焦虑情绪

- 探讨边界政治

动机越具体,作品越聚焦。

2. 选择场地与路线

场地不必远方,楼下菜市场也能成为田野。

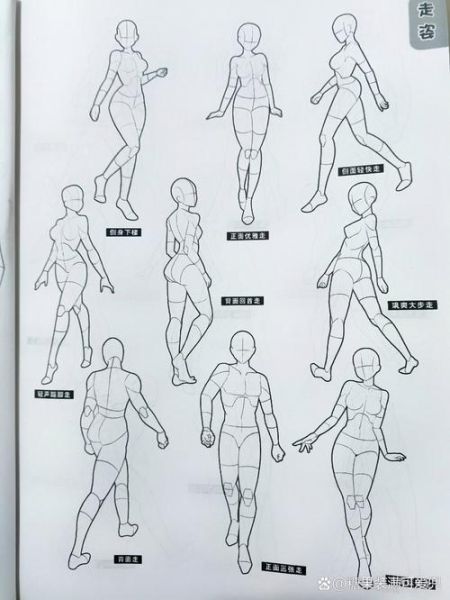

(图片来源 *** ,侵删)

- 城市漫游:用网格法把街区切成500米×500米方格,每天一格,避免惯性路径。

- 荒野徒步:下载GPX轨迹,提前标注水源、营地,把身体风险纳入创作变量。

- 虚拟行走:Google街景“步移”巴黎,截屏拼贴成数字长卷。

3. 设定身体规则

规则即作品骨架。

| 规则示例 | 可能生成的意义 |

|---|---|

| 每遇红灯右转一次 | 城市权力与偶然性 |

| 闭眼行走100步后睁眼记录 | 视觉霸权与触觉觉醒 |

| 保持心跳120bpm的配速 | 身体数据与景观节奏 |

4. 记录与转译

行走本身会消失,记录让时间可逆。

- 低技派:口袋速写本+石墨条,雨水打湿即显纹理。

- 高技派:GPS手表导出.kml文件,用Python生成三维轨迹雕塑。

- 混合派:录音笔采集脚步声,后期与心跳声做相位对位。

记住:记录方式必须与概念同构,否则沦为旅游手账。

5. 展示与传播

自问:观众是否必须重走我的路?

三种展示策略:

(图片来源 *** ,侵删)

- 原位体验:在起点发放导览图,观众按图索骥,途中发现隐藏标记。

- 档案化:把鞋底磨损的鞋、汗液浸湿的地图、沿途捡到的瓶盖装进玻璃柜。

- 线上延伸:开设Instagram账号,每日发布一张行走局部,30天后用Story拼成全景。

常见疑问快答

Q:没有美术基础能玩行走艺术吗?

A:能。行走艺术的核心是“观念”,只要你能提出问题并用行走回应,就已具备创作资格。技巧可以借 collaborators 补齐。

Q:如何避免把行走艺术做成城市打卡?

A:在路线里植入不可预测事件——例如让陌生人决定下一个转弯,或携带一枚骰子决定停留时长。打卡求效率,艺术求裂缝。

Q:预算只有100元怎么办?

A:买一卷20元的纸胶带,在地面贴出临时“私享斑马线”,拍延时摄影后撕掉。材料成本极低,概念强度极高。

进阶玩法:把行走艺术做成长期项目

当单次行走变成周期行为,时间本身会发酵意义。

- 季节追踪:每月同一天同一路线拍摄同一棵树,十年后做年轮影像装置。

- 社群协作:发起“午夜100人同步行走”,每人记录心率,数据汇总生成城市夜间情绪地图。

- 跨媒介衍生:把三年徒步磨损的鞋底铸铜,与GPS轨迹激光雕刻铝板并置,形成“物质-数据”双重纪念碑。

安全与伦理提醒

行走不是浪漫逃逸,而是肉身与制度的谈判。

- 法律边界:进入军事区、私人领地前务必申请许可,否则作品可能以拘留收场。

- 生态伦理:荒野行走遵循Leave No Trace原则,胶带、喷漆、食物残渣都会留下殖民痕迹。

- 身体极限:连续长走需做乳酸阈值测试,携带应急药品,把意外写进作品声明而非讣告。

行走艺术让“从此地到彼地”的平凡动作拥有了质疑空间、时间与权力的锋利。你不必等待画廊邀约,只要系好鞋带,下一步就能踩出新的语境。

评论列表