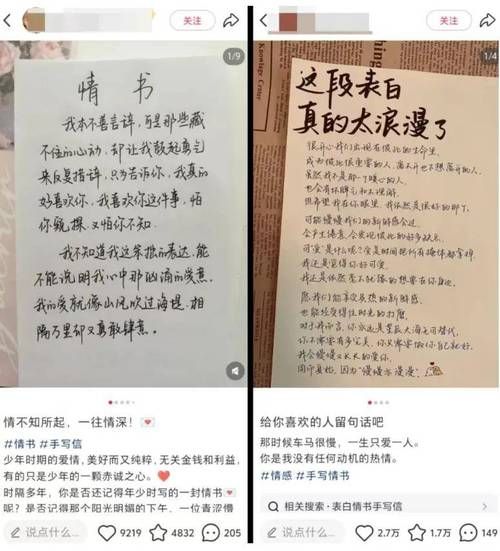

为什么“艺术感”不等于“看不懂”?

很多人把“艺术感”误当成晦涩难懂,结果文案写得像密码。真正的艺术感文案,是把复杂情绪翻译成可感知的画面。它像一张胶片,颗粒里藏着故事,却让观众一眼就能闻到气味、听见回声。

(图片来源 *** ,侵删)

自问自答:艺术感文案到底在写什么?

Q:艺术感文案是不是越抽象越好?

A:不是。抽象只是手段,共鸣才是目的。把“孤独”写成“夜里十二点,便利店的关东煮只剩一颗贡丸”,画面立刻有了温度。

Q:形容词堆得多就有艺术感吗?

A:形容词是盐,适量提味,过量齁嗓。与其写“极致绚烂的晚霞”,不如写“晚霞把天空烫了一个洞”。

三步法:把日常词炼成艺术金句

- 拆场景:先找到情绪发生的“舞台”。例如“失恋”发生在雨天公交站。

- 找通感:把一种感觉嫁接到另一种感官。雨声=旧磁带倒带的杂音。

- 留缺口:不说透“我哭了”,只写“站牌广告里,模特的睫毛也在滴水”。

四种结构模板,让灵感有迹可循

1. 时空错位法

把此刻的情绪放进过去的物件:

“我把想说的话折成纸船,放进九十年代的矿泉水瓶,它现在漂到哪条河了?”

2. 物件人格法

给静物一次心跳:

“那台老式打字机,键盘缺了字母A,所以它永远打不出‘原谅’。”

3. 颜色叙事法

用颜色替代情绪:

“她的告别是普鲁士蓝,沉到海底也洗不掉。”

(图片来源 *** ,侵删)

4. 反逻辑比喻法

故意制造不合理,却精准击中感受:

“思念是逆向生长的藤蔓,从心脏爬回瞳孔,让我看见你就疼。”

实战演练:把一句广告语写成艺术品

原句:我们的咖啡很香。

艺术感改写:

“凌晨四点,咖啡香从杯口爬出来,替我去吻了还没醒的城市。”

避坑指南:艺术感文案的四个死穴

- 死穴一:滥用生僻词——“氤氲”“缱绻”用多了像古装戏台词。

- 死穴二:自我陶醉——只写“我我我”,忘了读者也需要座位。

- 死穴三:逻辑全断——跳跃可以,但要有隐形绳索牵着读者。

- 死穴四:只堆意象——没有情感支点,再美的句子也是空壳。

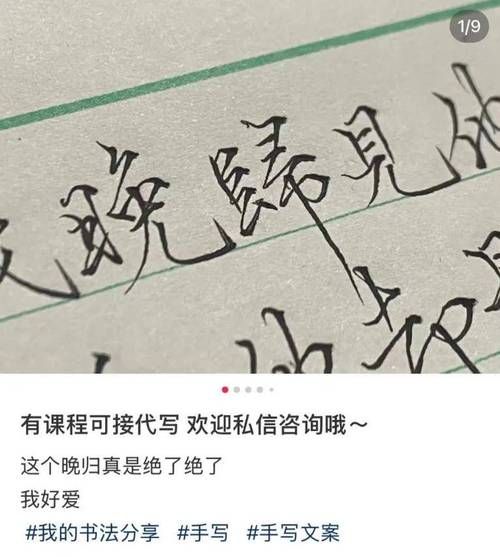

如何训练“艺术感肌肉”?

每天十分钟“通感日记”:

记录一件小事,强制用三种感官描述。例如地铁里陌生人耳机漏出的音乐:

“鼓点像潮湿的火柴,在车厢铁皮上划一下,亮出焦糊的薄荷味。”

坚持三十天,大脑会自动切换成“诗意滤镜”。

尾声:让文案成为可收藏的碎片

艺术感文案不是橱窗里的奢侈品,而是口袋里那颗被海水磨圆的玻璃碴,偶然反光,就照见了别人的心事。写作者要做的,只是把碎片放进读者的掌心,让他们自己握紧。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表