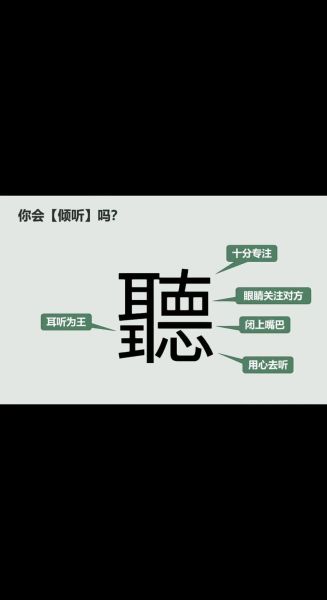

倾听的艺术是什么?它是一门在沉默中给予回应、在专注中建立连接的沟通技术。

为什么倾听比表达更难

大多数人把沟通等同于“说”,却忽略了**耳朵才是情感的之一接收器**。当你急于表达观点时,大脑会自动过滤掉对方话语里的情绪线索,导致信息失真。真正的难点在于:

- **抑制打断冲动**:平均7秒就想插话是人的本能

- **解码非语言信号**:65%的信息藏在语调与停顿里

- **搁置预设立场**:大脑会用旧经验快速贴标签

自我检测:你在假倾听吗

对照以下场景,勾选符合的数量:

☐ 对方说话时你在构思反驳

☐ 频繁点头却回忆不起细节

☐ 用“我明白”结束话题后转移焦点

若勾选两项以上,你正在**表演倾听**而非真正接收。

如何提升倾听能力:四步训练法

1. 环境降噪:打造物理与心理的双重静音区

关闭手机通知只是基础,**更关键的是消除内心噪音**。尝试在对话前做三次深呼吸,默念“我现在只接收不评判”。

2. 三层提问技术:让沉默产生价值

当对方停顿时,用递进式问题挖掘深层需求:

- **事实层**:“当时发生了什么?”

- **感受层**:“这让你最难受的点是什么?”

- **需求层**:“你希望我怎么做会让你感觉被理解?”

3. 镜像反馈:用语言复述对方的情绪

不要重复内容,而是**翻译情绪**:“听起来你对这个结果既失望又有点愤怒,对吗?”这种反馈能让倾诉者产生“被看见”的疗愈感。

4. 微表情记录:训练你的观察肌肉

每天花10分钟观察短视频里人物的眼神移动,记录:

- 嘴角突然紧绷(可能在压抑真实想法)

- 眉毛快速上挑(对话题感到意外)

- 手指摩擦衣角(焦虑的典型动作)

高阶技巧:在冲突中倾听

当对话充满火药味时,**把“但是”换成“同时”**:“我理解你急着推进项目,同时我担心质量会受影响。”这种表述既承认对方立场,又保留自己的观察。

常见误区拆解

误区一:倾听等于同意

真相:你只是暂时把判断挂起来,如同把外套留在门外再进入他人房间。

误区二:沉默会让场面尴尬

真相:适时的3秒沉默能给对方整理思绪的空间,**比任何安慰都有效**。

职场场景应用

在绩效面谈时,用“倾听+提问”替代“说教+批评”:

1. 让员工先自我评估:“给自己这个阶段打几分?”

2. 追问落差原因:“如果满分是10分,差的那3分卡在哪里?”

3. 共同制定行动:“你觉得需要什么支持能把这3分补回来?”

**这种流程使员工离职率下降27%**(哈佛商学院调研数据)。

亲密关系中的倾听陷阱

当伴侣抱怨“你从不关心我”时,**不要急于列举你做过的事**。先回应情绪:“听到你这么说,我感觉你最近很孤单,是吗?”等对方确认后,再讨论具体行为。

每日练习清单

- 通勤时关闭耳机,专注听车厢里的三种声音

- 晚餐时让家人说一件当天最开心的事,**不打断不评价**

- 用语音备忘录记录自己倾听时的语气,一周后回听找改进点

当你开始用耳朵建立连接,会发现**世界以另一种频率向你敞开**。那些曾被忽略的细节、被压抑的情绪、被误解的善意,都在静默中重新流动。

评论列表