夸奖不是简单的“你真棒”,而是一门需要温度、分寸与洞察力的艺术。掌握它,孩子会把每一次肯定转化为持续成长的动力;误用它,再华丽的辞藻也可能变成束缚。下面用自问自答的方式,拆解夸奖的底层逻辑与实战技巧。

夸奖到底在夸什么?

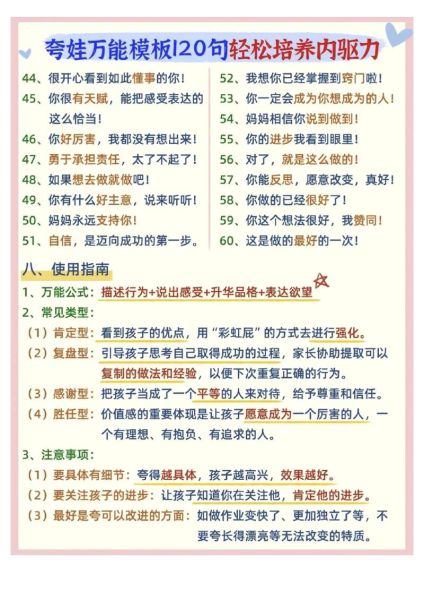

很多父母的夸奖只停留在结果层面:“考了一百分,太厉害了!”却忽略了**过程、品质与策略**。真正有效的夸奖,应当指向:

- 努力与坚持:“你每天坚持默写二十分钟,这次拼写全对是应得的。”

- 策略与思考:“你把难题拆成三步,先画图再列式,思路很清晰。”

- 品格与态度:“你愿意把最后一块蛋糕让给弟弟,这份体贴让妈妈骄傲。”

当夸奖与具体行为绑定,孩子才能明白“好”在哪里,下一次主动复制。

为什么“聪明”不能随便夸?

斯坦福大学实验发现,被夸“聪明”的孩子在面对更难的任务时,退缩比例高达%;而被夸“努力”的孩子,仍有%愿意尝试。原因:

- 固定型思维:孩子把成功归因于天赋,担心失败暴露“不聪明”。

- 外部评价依赖:为了维持“聪明”标签,选择更简单的任务。

替代方案:把“聪明”换成“你找到了新 *** ”,把“天才”换成“你肯花时间钻研”。

怎样用“描述式”夸奖代替“评价式”夸奖?

评价式:你真是个好孩子。

描述式:刚才弟弟摔倒,你之一时间去扶他,还帮他拍掉膝盖上的灰。

差异:描述式不贴标签,只还原事实,孩子从“被评判”转为“被看见”,自我认同感更稳固。

不同年龄段的夸奖关键词

~岁:安全感与探索欲

关键词:安全感、感官体验、因果关系

示范句:“你把红色积木放进蓝色杯子,发现颜色变深了,眼睛都亮了!”

~岁:规则与成就感

关键词:规则意识、初步合作、完成感

示范句:“你刚才排队等滑梯,虽然很想玩,但还是等到前面小朋友滑完,这叫遵守秩序。”

岁以上:自主与价值感

关键词:自主选择、长期目标、社会贡献

示范句:“你主动提出每周六去图书馆做志愿者,把喜欢的书推荐给陌生人,这是分享精神。”

如何夸得“不尴尬”又走心?

场景:孩子之一次煎蛋,边缘焦了。

错误示范:“哇,米其林大厨!”(孩子听得出虚假)

正确示范:“**蛋白边缘有点脆,中间却很嫩,你是怎么控制火候的?**”

技巧:先描述细节,再提问,既肯定又引导复盘。

夸奖频率会不会“通货膨胀”?

自问:是不是每画一笔都要夸?

自答:夸奖需要**稀缺性与差异化**。三个原则:

- 里程碑原则:只在突破舒适区时夸。

- 对比原则:“比上次多坚持了五分钟”,让进步可量化。

- 留白原则:偶尔用微笑、击掌代替语言,孩子反而更珍惜。

如何把夸奖升级为“成长型对话”?

模板:行为+影响+期待

示范:“你这次演讲声音比排练时洪亮(行为),台下三年级的同学都听清楚了(影响),下次试试在开头加个提问,他们会更投入(期待)。”

效果:孩子接收到三层信息:被看见、被需要、有方向。

夸奖踩过的坑,你中了几条?

• 比较式:“比哥哥小时候强多了”——制造手足对立。

• 物质绑定:“考得好就给你买手机”——削弱内在动机。

• 过度夸张:“全世界最厉害”——孩子迟早发现真相,产生落差。

• 人前炫耀:当众夸孩子隐私行为,可能引发羞耻感。

给父母的每日练习清单

• 睡前记录“今天孩子最值得被看见的三件小事”,坚持天,你会惊讶于视角的转变。

• 把“你真棒”替换成“我注意到……”,减少评价,增加观察。

• 每周一次“家庭夸夸会”,每人夸自己一个进步,再夸别人一个细节,让夸奖成为家庭文化而非父母专属工具。

夸奖的艺术,归根结底是**用精准的语言,把孩子的闪光点翻译成他们听得懂、带得走、用得上的力量**。当你开始吝啬空洞的赞美,珍视每一次具体而真诚的肯定,孩子便会在你的目光里,长出更笃定的自己。

评论列表