为什么学艺术会特别累?

**1. 体力与脑力的双重消耗** 每天站画架前六七小时,腰、颈、手腕都在 *** ;同时大脑要处理透视、光影、配色,一刻不敢走神。 **2. 情绪投入高,反馈却延迟** 一幅作品打磨两周,老师一句“关系没拉开”就能让人瞬间破防。 **3. 经济与时间成本肉眼可见** 颜料、画纸、集训费,每一笔都在提醒“我在烧钱”;同龄人周末打游戏,你得去写生。 ---累到想放弃时,身体在发出什么信号?

- **手腕刺痛**:可能是腱鞘炎前兆,每天做5分钟“手腕八字绕环”可缓解。 - **眼睛发干**:盯细节太久,试试“20-20-20”法则——每20分钟抬头看6米外20秒。 - **凌晨三点睡不着**:大脑还在过构图,把草稿纸放床头,有想法立刻画下来,别让念头在脑子里打转。 ---如何把“累”拆成可解决的小问题?

**步骤一:记录“累点”** 用一周时间,在备忘录里记下每次感到累的具体场景: - 是老师点评后情绪低落? - 还是连续三小时画线条后手抖? **步骤二:给每个累点配一个“微动作”** - 情绪崩溃→离开教室,绕操场走两圈,边走边数脚步,数到100再回去。 - 手抖→改用大臂带动画笔,每天空挥50次,重建肌肉记忆。 ---坚持不下去时,如何找到“续命”能量?

**1. 把大目标切成“24小时可见”的小胜利** 与其想着“考上国美”,不如设定“今天把苹果明暗交界线画准”。完成后在日历上打红叉,连续七天红叉会逼着你继续。 **2. 建立“同行者”契约** 找同桌互相拍照记录每天进度,晚上11点前发图给对方,缺发一次请一杯奶茶。外部监督比自我意志靠谱。 **3. 制造“心流触发器”** 固定同一支歌、同一支笔、同一个角落,大脑闻到“熟悉配方”就会自动进入专注模式。 ---长期消耗后,如何修复创作热情?

**每周“无目的创作”两小时** 不写生、不临摹,用废报纸和咖啡渍乱涂,只享受笔触。研究表明,**无目标创作能提升多巴胺水平**,抵消训练带来的倦怠。 **建立“失败博物馆”** 把最丑的速写钉在墙上,命名为《黑历史》。三个月后回头看,你会惊讶自己进步了多少——**视觉化成长比口头鼓励更有冲击力**。 ---家长/老师说“吃不了苦就别学艺术”,该怎么回应?

先区分“苦”与“耗”: - **苦**是突破舒适区的必要代价,比如每天多画十张速写。 - **耗**是无效重复,比如老师让全班抄照片却不讲结构。 直接问:“您希望我苦在哪一点?如果我能证明另一种 *** 效率更高,能否尝试?”用数据说话,比争吵有效。 ---如果已经抑郁倾向,还能继续学吗?

**先就医,再谈坚持**。艺术院校的抑郁率是普通高校的1.7倍(北师大2022报告)。如果出现持续两周以上的失眠、暴食或情绪麻木,立刻联系校心理中心。暂停集训不是失败,是为了走更远。 ---那些“熬过来”的人做对了什么?

- **把“我必须”改成“我选择”** “我必须画完这张”会触发抗拒;“我选择画完,因为我想看最终效果”能恢复掌控感。 - **用“第三视角”记录崩溃** 想象自己是纪录片导演,正在拍摄《一个艺考生的日常》。镜头外的你会冷静分析:“哦,原来我累是因为今天没吃午饭。” - **保留一个与成绩无关的爱好** 有人深夜捏黏土,有人听黑胶,**纯粹的兴趣是心理安全垫**,防止整个自我被“画得好不好”绑架。 ---最后的提醒

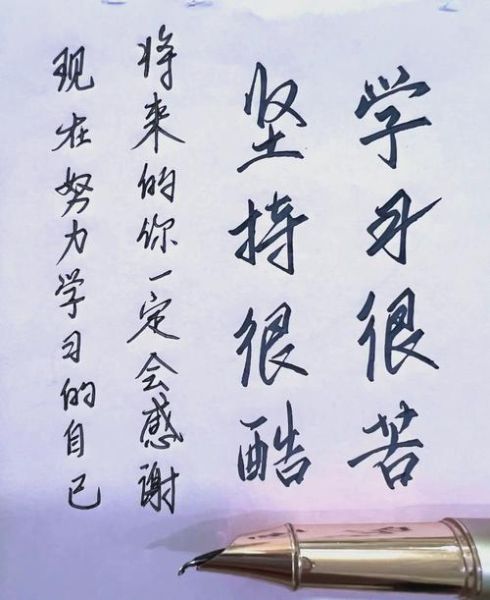

累不会消失,但可以被管理。**把“学艺术很累”翻译成“我需要调整节奏、工具或心态”**,你就从被动承受者变成了主动设计者。下一次笔尖发涩时,先停笔,喝口水,问自己:“现在最需要被照顾的是手、脑还是心?”答案出现的那一刻,你已经比三分钟前更强大。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表