民间艺术到底包括哪些门类?

提到“民间艺术”,很多人脑海里会浮现剪纸、皮影、年画,其实它的范围远比想象宽广。按照载体与功能,可粗分为五大类:

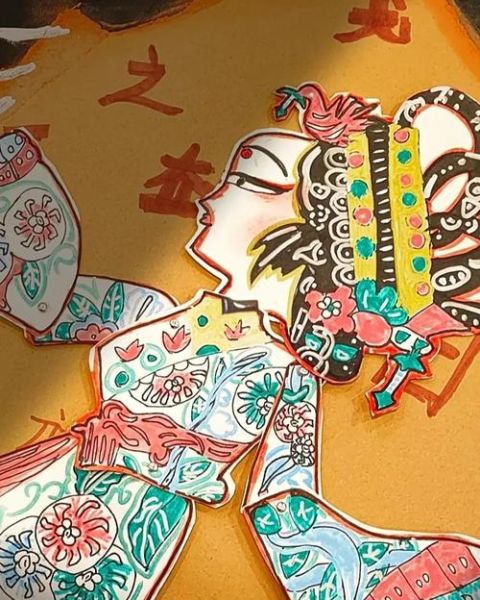

- 造型艺术:剪纸、泥塑、面塑、糖画、砖雕、木版年画。

- 表演艺术:皮影戏、木偶戏、秧歌、龙舞、狮舞、傩戏。

- 说唱艺术:评书、快板、大鼓、渔鼓、侗族大歌。

- 手工技艺:蓝印花布、扎染、蜡染、竹编、草编、漆器。

- 民俗节令:社火、灯会、花会、抬阁、走百病。

民间艺术为何日渐式微?

自问:为什么曾经红红火火的民间艺术,如今却门庭冷落?

自答:原因有三重夹击。

- 生活方式剧变:过去剪纸贴窗花是年味的象征,如今城市公寓的玻璃幕墙让“窗花”失去载体。

- 审美趣味转移:短视频、手游、盲盒成为年轻人“新宠”,传统图案被视为“土味”。

- 经济回报低:一个熟练的皮影雕刻师,一周只能刻出两套影人,收入却不及外卖骑手三天。

如何传承民间艺术:六大实操路径

1. 教育植入:从“兴趣班”到“必修课”

把民间艺术写进校本教材,不是简单做一节手工课,而是系统课程:一年级剪纸、三年级泥塑、五年级皮影。浙江嘉善的“田歌进课堂”已坚持十五年,小学生能唱完整《五姑娘》。

2. 数字化存档:让技艺“永生”

用3D扫描把傩面具的每一道纹理转成数据;用4K摄影记录木偶戏“勾、挑、扭、转”的指尖动作。数字博物馆打破时空限制,全球网友都能在线“把玩”景泰蓝花瓶。

3. 文创再造:老手艺的新场景

故宫口红把清宫掐丝珐琅纹样印在管身,一年卖出40万支;贵州苗绣与潮牌联名,T恤上飞起“蝴蝶妈妈”。要点是保留核心符号,重构使用场景。

4. 社区营造:让手艺回到生活现场

在成都宽窄巷子,糖画摊前永远排队;在苏州平江路,游客跟着绣娘学“乱针绣”。社区提供低租金铺面+统一视觉系统,手艺人与游客形成“活态互动”。

5. 政策托底:从“输血”到“造血”

山西吕梁给剪纸艺人设立“创作津贴”,每年一万元,但条件是收两名徒弟;山东潍坊对风筝出口企业退税,倒逼企业雇佣手绘师傅。政策设计必须包含“传承指标”,而非单纯补贴。

6. 跨界实验:艺术与科技的化学反应

无人机编队还原“自贡灯会”的百米龙灯;AI算法生成剪纸纹样,再由手工刻刀完成最后一击。科技不是替代,而是放大传统之美。

普通人能做什么?

自问:我不是手艺人,也不是政策制定者,能贡献什么?

自答:

- 带孩子去一次非遗市集,亲手拓一张木版年画。

- 在社交平台转发民间艺术纪录片,让算法看见传统。

- 购买一件手作,让手艺人今晚愿意再熬一小时。

案例速写:三个地方的“起死回生”

陕西华县皮影:从戏台到电竞馆

老艺人汪天稳与游戏公司合作,把皮影角色植入MOBA手游,玩家可解锁“尉迟恭”皮肤。线下电竞决赛开场,真人皮影与全息投影同台,年轻人惊呼“原来我的本命英雄是国家级非遗”。

云南鹤庆银器:抖音直播“锻打秀”

寸发标大师每天19:00开播,镜头对准小锤与银片,三万人同时在线看“一锤定音”。半年卖出手工银壶上千把,更高单价3.8万元。直播打赏成为学徒工资,传承链条自然形成。

福建泉州蟳埔女簪花围:小红书打卡潮

当地旅游局邀请KOL体验“头上花园”,#蟳埔女 *** #话题阅读破两亿。簪花围供不应求,90后渔家女回村创业,把牡蛎壳磨成发钗,传统与海洋环保双议题引爆流量。

未来展望:民间艺术的三种可能

可能一:超级IP化——像“熊本熊”那样,诞生一个全球认知的中国民间艺术形象。

可能二:元宇宙原生——在虚拟世界里,皮影戏NPC拥有自主剧情,玩家可拜师学艺。

可能三:生活美学回归——当“慢生活”成为主流,手作的温度重新被珍视,民间艺术不再是“遗产”,而是“日常”。

评论列表