艺术瑰宝的三大核心特征

**1. 技艺的极致** 宋代汝窑天青釉,胎薄如纸,釉层却厚若堆脂,光照下呈“雨过天青云破处”之色。这种“寥若晨星”的开片,需要匠人把胎、釉、火的膨胀系数算到小数点后三位,稍有偏差便前功尽弃。 **2. 历史的见证** 敦煌莫高窟第窟的《张骞出使西域图》,不仅画面生动,更记录了公元前年汉朝与西域的首次官方往来。颜料里的青金石来自阿富汗,朱砂来自贵州,一条丝绸之路的贸易脉络被凝固在方寸壁画里。 **3. 审美的永恒** 达·芬奇的《蒙娜丽莎》之所以成为卢浮宫的“流量担当”,并非因为尺寸宏大,而是那抹若有若无的微笑跨越年仍能直击人心。它证明了**真正的艺术瑰宝能超越时代语境,直接对话灵魂**。 ---如何鉴赏艺术瑰宝:从“看热闹”到“看门道”

之一步:锁定“之一眼心动”

站在真迹前,先让直觉说话。问自己: - 哪一笔、哪一色让我心跳加速? - 是构图的险峻,还是线条的柔韧? 把这份原始冲动记下来,它是你深入研究的起点。第二步:拆解技术密码

以青铜器为例: - **纹饰**:饕餮纹的狰狞是为了震慑,云雷纹的回旋象征生生不息。 - **铸造**:范铸法的接缝痕迹藏在耳部内侧,真品必有手工挫痕,机器仿品则过于光滑。 - **锈色**:千年自然生成的“孔雀蓝”锈层次分明,化学酸咬的绿锈浮于表面。第三步:还原历史现场

读《宣和画谱》会发现,宋徽宗把王维列为“文人画”鼻祖,并非因为技法,而是他首创“诗画合一”的观看方式。再看《辋川图》,空亭无人,却让观者听见山风穿林——**理解创作者的时代语境,才能读懂作品留白处的千言万语**。 ---常见误区:别让这些“坑”毁了你的鉴赏

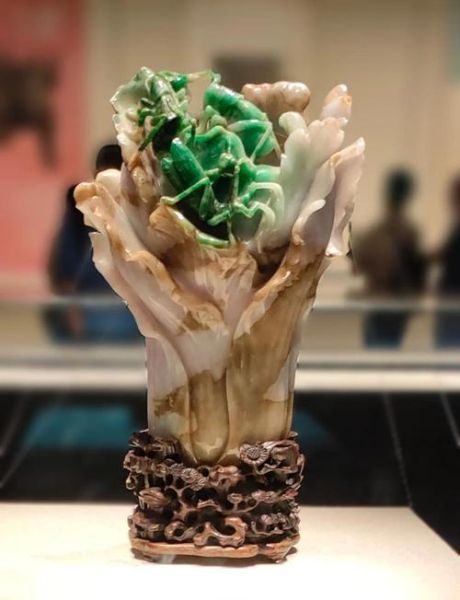

**误区一:唯“名头”论** 不是所有落款“唐寅”的都是真迹。苏州博物馆藏《灌木丛篁图》曾被疑为伪作,直到在画面左下角发现被虫蛀的“六如居士”朱文印,才确认是唐伯虎早期真迹。 **误区二:迷信“完美”** 大英博物馆藏《女史箴图》是唐摹本,绢面断裂、墨色黯淡,却因此保留了顾恺之“春蚕吐丝”般的线条质感。反观某些“崭新”的乾隆御题本,反因过度装裱失去古意。 **误区三:忽略“配角”** 台北故宫的“肉形石”之所以惊艳,一半功劳在雕紫檀底座。工匠用深色木材衬出玛瑙的脂润,再用金线勾勒盘扣,让一块石头化身东坡肉。**艺术瑰宝的“场域”同样值得细品**。 ---进阶工具:把鉴赏变成“破案”

**1. 紫外荧光仪** 在365nm波长下,油画修复过的区域会呈现亮白色斑块,像《夜巡》右下角曾被裁去的部分,在紫外光下仍隐约可见原构图。 **2. X射线荧光光谱(XRF)** 检测青花瓷钴料成分:元青花用波斯苏麻离青,含铁高,黑斑深入胎骨;明中期改用平等青,黑斑浮浅。数据不会说谎。 **3. 微距摄影** 放大《千里江山图》的青绿山水,可见石绿颜料是六层薄涂,每层间隔用蛤粉固定,这种“积色”工艺让山色千年不晕。 ---艺术瑰宝的当代意义:为什么我们仍需要它?

**对抗速朽的锚点** 当短视频把美压缩成秒的滤镜,敦煌第窟的《五台山图》仍需要人驻足二十分钟才能看完一座寺庙的飞檐。它提醒我们:**真正的美需要时间的“慢炖”**。 **文化基因的唤醒** 故宫文创把《千里江山图》做成AR动画,年轻人用手机对准太和殿,屋顶瞬间浮现青绿山水。技术让瑰宝“活”了,但内核仍是北宋的宇宙观——**“可游可居”的山水精神**。 **个人心灵的校准** 在东京国立博物馆看颜真卿《祭侄文稿》,透过玻璃罩仍能感受到枯笔飞白里的悲怆。那一刻你会明白:艺术瑰宝不是炫耀的资本,而是一面镜子,照见自己情感的深度。 ---实战案例:十分钟看懂《清明上河图》

**第分钟:锁定焦点** 虹桥是画面心脏,艘船即将撞桥,纤夫、船工、看客的表情构成戏剧 *** 。 **第分钟:追踪细节** 桥头算命摊的布幡写着“神课”“看命”,北宋市井的“小广告”跃然纸上。 **第分钟:切换视角** 把画轴横过来,从船夫的视线看汴京:左侧酒旗招展,右侧驼铃悠扬,一条河串起军事、商业、宗教的完整生态。 **第分钟:对照文献** 《东京梦华录》载:“夜市直至三更尽,才五更又复开张。”画中城门不设防,印证了北宋“兵不识将”的脆弱繁华。 ---最后三句话

**看艺术瑰宝,不是朝圣,而是对话。** **真正的鉴赏,始于惊艳,陷于技术,忠于人性。** **当你能在一片碎瓷里看见整个朝代的风骨,艺术瑰宝就真正属于你了。**

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表