广告艺术鉴赏到底在“鉴”什么?

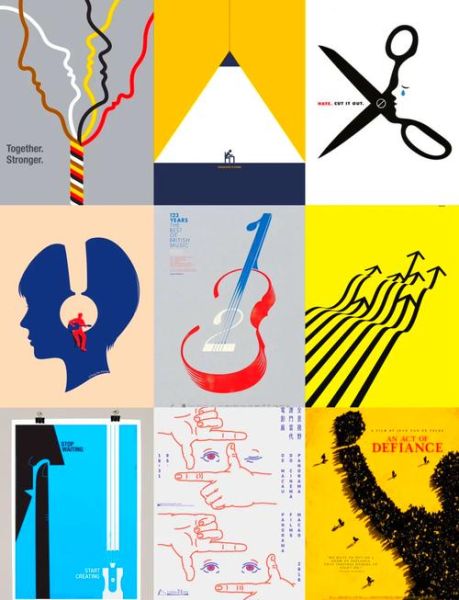

很多人以为广告艺术鉴赏只是看画面好不好看,其实真正的鉴赏维度远比“好看”复杂。它至少包含以下三层:

1. 视觉符号的解码能力:能否一眼识别品牌主色、构图隐喻、字体性格;

2. 文化语境的还原能力:能否把广告放回当时的社会情绪、消费心理、媒介环境;

3. 商业意图的洞察能力:能否从一句slogan里拆出品牌定位、人群痛点、竞争差异。

自问:如果我只停留在“这张图真酷”,是不是把99%的信息都错过了?

品牌审美力低,广告费为什么总打水漂?

审美力不是玄学,它直接决定广告转化率。低审美力通常带来三大后果:

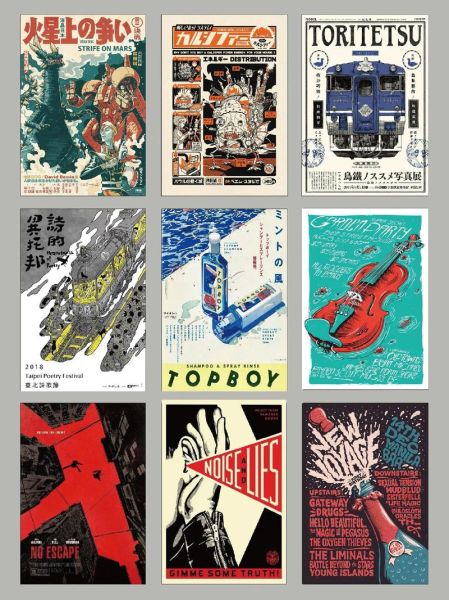

• 视觉噪音:高饱和撞色、堆叠元素,让用户在0.3秒内划走;

• 语义混乱:东方水墨+赛博霓虹,看似混搭却找不到品牌锚点;

• 情感失焦:想走高端却用廉价滤镜,想打Z世代却用80年代梗。

自问:当用户记不住广告,他们记住的是“丑”还是“无感”?答案是后者更可怕,因为“丑”至少还有记忆点。

三步法:把艺术鉴赏转化为品牌审美力

之一步:建立“视觉关键词库”

把历年戛纳、D&AD、One Show获奖作品按行业分类,提取高频出现的视觉关键词,例如:

美妆:柔焦、留白、微距肌理

科技:暗黑底、霓虹线、玻璃质感

快消:高饱和、手绘笔触、拼贴

把这些词做成Excel表,每季度更新一次,团队内部做“关键词盲测”:遮住品牌名,只看图猜行业,命中率低于60%就重新梳理。

第二步:用“三幕式”拆解经典案例

以苹果《Shot on iPhone》为例:

之一幕:视觉钩子——黑底白字“Shot on iPhone”极简到近乎傲慢,瞬间与嘈杂信息流区隔;

第二幕:情绪递进——从微距露珠到广角银河,用影像叙事证明“普通人也能拍大片”;

第三幕:品牌收口——结尾出现苹果logo,尺寸小到需要刻意寻找,反而强化“自信即品牌”。

自问:如果换成国产手机,敢把logo缩到看不见吗?审美力的差距往往藏在“克制”二字。

第三步:把“艺术感”翻译成“数据语言”

审美力最终要落在ROI上, *** 是用A/B测试量化艺术决策:

• 字体测试:衬线体vs无衬线体,在同样文案下监测点击率差异;

• 留白测试:信息密度降低30%,跳出率是否同步下降;

• 配色测试:莫兰迪色系vs高饱和糖果色,哪个带来更高加购率。

记住:艺术是方向盘,数据是油门,缺一不可。

常见误区:把“艺术化”做成“自我感动”

误区一:追求风格统一却忽视场景差异

线下灯箱需要3秒可读性,你却用10pt纤细字体;

误区二:迷信大师背书忽略用户语境

请知名摄影师拍大片,结果用户只关心“模特口红色号”;

误区三:把艺术鉴赏当“审美PUA”

内部评审变成“谁更懂艺术”的鄙视链,而非“谁更懂用户”。

自问:当广告人开始嘲笑用户“不懂艺术”,是不是该先反思自己不懂商业?

实战工具箱:从鉴赏到落地的三张表

1. 视觉锚点表| 品牌名 | 主色值 | 禁用色 | 字体家族 | 光影风格 |

| Nike | #111820 | 金色 | Futura Bold | 硬光切割 |

| Airbnb | #FF5A5F | 荧光绿 | Cereal | 柔光漫射 |

2. 情绪坐标轴

横轴:理性←→感性

纵轴:内敛←→张扬

把竞品广告贴上去,立刻看出空位。

3. 用户审美阈值卡

18-24岁:接受实验性构图,讨厌说教

25-35岁:偏好故事感,对质感敏感

35+:需要安全感,色彩不宜过冷

自问:你的目标人群卡在哪个象限?

未来趋势:AI时代的审美力升级

当Midjourney能一键生成“赛博敦煌”风格,人类审美力的价值将转向:

• 策展思维:从“做图”变成“选图”,用艺术史知识淘汰AI的随机性;

• 叙事稀缺:AI能模仿风格,却难创造“苹果1984”级别的文化事件;

• 伦理判断:当AI把宗教符号与奢侈品混搭,品牌是否有勇气说“不”?

自问:如果AI让审美平均化,人类最后的护城河是不是“价值观”?

评论列表