希奇艺术(Hitch Art)这个词在近两年突然出现在各大社交平台与美术馆的展签上,很多人之一次听到时都会皱起眉头:它到底是“稀奇古怪”的谐音,还是某种全新的流派?答案:希奇艺术是一种以“错位、悖论、幽默”为核心语言,强调观众参与与二次解读的当代艺术形态。

希奇艺术的三大基因:错位、悖论、幽默

想要真正看懂希奇艺术,先别急着追问“它像什么”,而是先问自己“它为什么让我不舒服又忍不住想笑”。

1. 错位:把日常物品放进陌生语境

最常见的做法是把A功能的东西塞进B场景。例如把马桶搬进画廊,却给它装上金箔与丝绒坐垫。观众的之一反应是“这不对”,第二反应是“好像又有点合理”。错位制造的认知裂缝,正是希奇艺术留给观众的之一道入口。

2. 悖论:让逻辑自己打自己脸

悖论不是简单的矛盾,而是“看似自洽却最终自我瓦解”的循环。一件作品可能写着“请勿触摸”,但旁边却用霓虹灯高亮“请尽情互动”。观众在遵守与破坏之间摇摆,作品的意义就在摇摆中生成。悖论的价值在于逼迫观众成为作品的一部分。

3. 幽默:用笑点包裹锋利议题

希奇艺术很少板着脸说教,它更擅长用段子手的方式戳破社会气泡。比如把“内卷”画成一圈咬着尾巴的锦鲤,把“996”做成会自己敲键盘的机械臂。幽默是糖衣,议题是药丸,吞下去才发现苦得真实。

如何欣赏希奇艺术:四步拆解法

面对一件希奇艺术作品,与其站在原地“猜谜”,不如按下面四步主动拆解。

之一步:找“违和点”

先问自己:这件作品里,什么东西最让我感到“不对劲”?

- 是材质?(比如用巧克力做扳手)

- 是比例?(比如把电梯按钮做成篮球大小)

- 是语境?(比如在教堂里摆自动售货机)

找到违和点,就找到了艺术家埋下的之一颗雷。

第二步:追问“为什么偏偏是它”

艺术家为什么选择这个物品而不是别的?

- 巧克力扳手:甜蜜与暴力的并置,影射“糖衣炮弹”式的消费主义。

- 巨型电梯按钮:把日常焦虑放大到荒诞,讽刺“效率至上”的都市病。

答案往往藏在物品的社会符号里。

第三步:测试“互动边界”

希奇艺术通常留有互动暗门,试着做以下动作:

- 轻轻触碰:材质是否如你所想?

- 绕到背面:是否藏着第二幅画面?

- 大声朗读文字:是否出现双关或谐音?

每一次互动都在为作品续写新的脚注。

第四步:记录“离场反应”

离开展厅五分钟后,脑海里挥之不去的画面是什么?

- 是巧克力扳手在掌心融化的黏腻?

- 是巨型按钮按不下去的焦躁?

那个挥之不去的瞬间,就是作品真正击中你的地方。

希奇艺术在中国:本土化的三种路径

希奇艺术并非西方专属,中国艺术家正用本土语境给它注入新血。

路径一:老物件新叙事

把搪瓷缸、BB机、粮票等时代符号进行“时空错位”。例如把搪瓷缸做成投影仪,播放抖音短视频,让计划经济容器与算法时代内容强行同框。

路径二:方言梗与谐音梗

用地方方言制造“听不懂就输了”的幽默。比如粤语装置“乜嘢都係假”,普通话观众一头雾水,广东观众却秒懂“乜嘢”与“灭野”的双关。方言成为天然的加密通道。

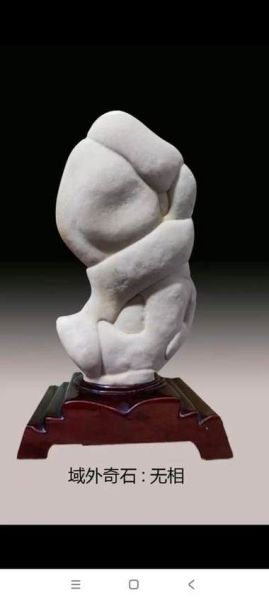

路径三:互联网考古

把过时的 *** 热词做成纪念碑。例如把“蓝瘦香菇”刻成汉白玉浮雕,让曾经刷屏的集体情绪变成需要扫码才能读取的考古现场。

常见误区:别把希奇艺术当“高级笑话”

误区一:只要好笑就是好作品?

幽默只是诱饵,如果背后没有社会切片或哲学追问,笑点退潮后只剩空洞。

误区二:看不懂就是“皇帝的新衣”?

希奇艺术不提供标准答案,但它提供“问题意识”。看不懂时,先记录自己的困惑,困惑本身就是意义的生产。

误区三:必须拍成网红照?

当观众只顾找角度打卡,作品最珍贵的“认知摩擦”就被滤镜磨平了。试着收起手机,用五分钟纯肉眼观看,你会看到像素之外的东西。

给初学者的三条观展建议

- 带一个“杠精”朋友:当你觉得“这也能叫艺术”时,让朋友反驳你,辩论过程会逼出隐藏线索。

- 准备一本“矛盾笔记”:左边写“我觉得”,右边写“作品可能想说”,中间留白给后来的新想法。

- 把作品带回家“二次创作”:用手机备忘录给作品编段子、写短诗、做表情包,你的再生产会让作品真正活起来。

希奇艺术不是来讨好你的,它更像一个故意说反话的朋友——你越认真,它越坦诚;你越敷衍,它越沉默。下次走进展厅,不妨先放下“我看不懂”的焦虑,试着让自己“不舒服”三分钟,也许第四分钟,你就会听见作品在耳边轻声说:欢迎来到悖论游乐场。

评论列表