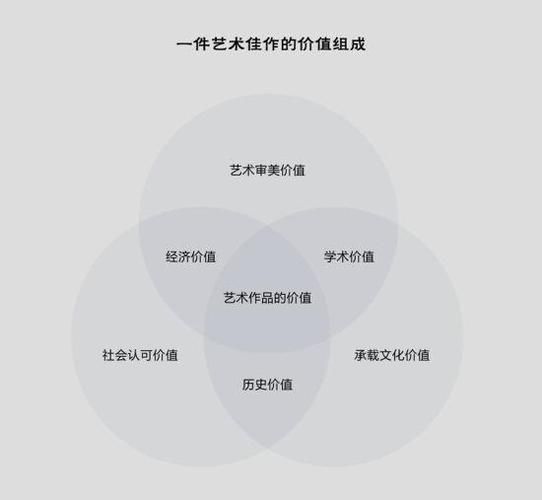

艺术的价值是什么?

艺术价值是作品在文化、历史、情感与经济多重维度上对人类精神生活的综合贡献。

艺术价值的四大维度

1. 文化维度:传承与突破

为什么《清明上河图》历经千年仍被反复研究?

因为它不仅记录了北宋市井风貌,更在构图、透视、叙事上完成了中国长卷绘画的范式升级。

要点:

- 文化符号:作品是否成为某个时代或民族的视觉代言

- 技法创新:是否打破既有语言,为后人提供新语法

- 影响力:后世有多少艺术家、设计师从中汲取灵感

2. 历史维度:时代切片与集体记忆

一幅画为何能“比史书更真实”?

因为它保存了官方档案里不会写的细节:戈雅《五月三日的枪杀》里士兵的制服褶皱、受害者惊恐的瞳孔,让1808年马德里起义的瞬间永远定格。

衡量标准:

- 事件关联度:作品与重大历史节点的贴合度

- 细节密度:画面信息量能否支撑跨学科研究

- 情感共鸣:是否持续触发不同世代观众的共情

3. 情感维度:个体疗愈与群体共振

为什么有人站在罗斯科色域画前会落泪?

因为大面积色块触发了潜意识里的“原型记忆”,类似黄昏海面或母亲子宫的色温,直接作用于边缘系统,绕过了理性审查。

作用机制:

- 色彩心理学:冷暖对比如何调节观者心率

- 留白张力:未完成感如何激活观众想象

- 仪式空间:美术馆动线如何放大沉浸体验

4. 经济维度:稀缺性与流动性

为何班克斯自毁画作后价格反而飙升?

因为“被碎纸机切割的《女孩与气球》”成为行为艺术本身,稀缺性从“唯一原作”升级为“不可复制的历史事件”。

市场逻辑:

- 流通次数:每次拍卖都会刷新价值锚点

- 学术背书:重要展览、专著如何提升认知溢价

- 文化资本:明星藏家加持带来的社交货币属性

如何衡量艺术价值:实操工具箱

1. 学术评分卡

自问:如果给作品打星,哪些指标必须出现?

- 文献引用量(Google Scholar/万方数据)

- 展览级别(威尼斯双年展>省级美术馆)

- 教材收录(是否进入《中国美术史》本科教材)

2. 情感温度计

自问:作品在社交媒体上的“情绪词云”长什么样?

- 高频词提取:用Python抓取微博评论,统计“震撼”“治愈”“压抑”占比

- 生理数据:合作美术馆用可穿戴设备记录观众观展时心率变异HRV

- 回访率:同一观众一年内主动重看次数

3. 市场雷达图

自问:哪些信号预示价格拐点?

- 拍卖行图录预展人流量(佳士得VIP预览日扫码签到数据)

- 画廊等待名单长度(高古轩新 *** 艺术家排队藏家数量)

- 保险评估报告(AXA艺术品保险每年更新的风险系数)

常见误区:避开价值判断陷阱

误区1:把“价格”当“价值”

反问:NFT头像卖出天价等于艺术价值高吗?

答案是否定的。加密艺术的价格波动更多受代币经济模型影响,而非艺术本体创新。

误区2:用“技法难度”替代“观念突破”

反问:超写实油画比抽象表现主义更有价值?

如果仅以工时计算,冷军一幅画需要半年,但艺术史更看重波洛克“滴画法”对绘画边界的颠覆。

误区3:忽视“时间滤镜”

反问:为什么梵高生前卖不出画?

因为19世纪末的沙龙评审体系无法识别其笔触中的现代性,直到20世纪初表现主义兴起才重新估值。

未来趋势:价值评估的新变量

1. 区块链技术:溯源与分权

区块链将如何改变艺术价值认定?

- 链上存证:每一次展览、交易、修复记录不可篡改

- 碎片化NFT:让普通人通过购买1%份额参与价值发现

- 智能合约:自动执行艺术家转售分成,激励长期价值维护

2. AI策展:算法偏见与机会

AI策展人会偏爱哪种艺术?

- 数据喂养:如果训练集以西方现代主义为主,可能低估非洲面具价值

- 交互艺术:实时响应观众动作的装置将获得更高算法评分

- 情感计算:通过面部表情识别调整作品灯光与音效,优化观众体验

3. 气候议题:可持续材料溢价

环保是否会成为新的价值标准?

- 材料碳足迹:用海藻颜料替代化学颜料的画作可能获得绿色认证

- 生态行为:艺术家种植一片森林作为作品,其价值随树木生长而递增

- 机构导向:泰特现代美术馆已要求参展艺术家提交环保声明

艺术的价值从来不是单选题,而是一张动态拼图。每一次文化语境的变迁、科技的跃迁、情感的波动,都会让这块拼图重组。与其寻找永恒标准,不如训练自己成为敏锐的“价值侦探”:在文化基因里找密码,在市场波动里读信号,在心跳加速的瞬间确认——这就是艺术最诚实的价格标签。

评论列表