一、为什么人会突然感到悲伤?

情绪像潮汐,总在无人察觉时涨落。凌晨三点,街灯昏黄,耳机里循环着旧歌,胸口却像被一只看不见的手攥住——这种突如其来的悲伤,到底从何而来?

- 生理节律失衡:褪黑素与血清素在深夜的拉锯战,让大脑误判“危险”,触发远古的孤独警报。

- 记忆闪回:气味、旋律、温度,这些被海马体封存的无声钥匙,一秒解锁早已褪色的场景。

- 存在主义裂缝:当“我是谁”的日常答案突然失效,虚无便从裂缝里渗出,像墨汁染白纸。

二、艺术悲伤文案的底层逻辑

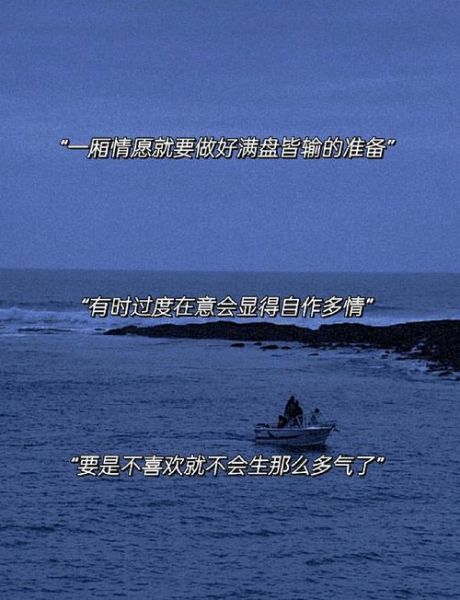

真正动人的悲伤文案,从不直接说“我很难过”。它像一面蒙尘的镜子,让读者照见自己模糊的倒影。

1. 意象的“错位”

把快乐的事物写进悲伤语境:

“儿童乐园的旋转木马在雨夜空转,木马的眼睛里积满雨水,像不肯掉落的泪。”

错位制造张力,让痛感更锋利。

2. 时间的“折叠”

用现在时态写过去,用过去时态写未来:

“奶奶把最后一颗糖留到冬天,可冬天再也没来过。”

时间折叠让失去成为永恒的进行时。

3. 感官的“通感”

把听觉翻译成触觉,把味觉翻译成视觉:

“他的告别像一块冰,含在舌根,化了三年。”

通感打破感官壁垒,让悲伤有了可触摸的形状。

三、如何写出“不滥情”的悲伤文案?

问自己三个问题,避免陷入自我感动的泥潭。

Q1:这个细节是否“人人见过,却从未说出”?

✔️ “外婆的围裙口袋里有晒干的橘子皮,她说那是‘留住夏天的办法’。”

❌ “我的心碎成了千万片。”

Q2:是否留出了“读者参与”的空白?

✔️ “他走后,我把闹钟调早了一小时——为了多浪费六十分钟。”

❌ “我日日夜夜都在哭泣。”

Q3:有没有一个“反 *** ”的结尾?

✔️ “整理遗物时,发现父亲把病历叠成纸飞机,机翼上写着:‘别怕,只是先飞一会儿。’”

❌ “这就是我最痛苦的一天。”

四、实战拆解:三句艺术悲伤文案的诞生

案例1:关于“失去宠物”

初稿:我的狗死了,我再也听不到它扒门的声音。

迭代过程:

1. 提取“声音”意象→门铃、钥匙、雨声;

2. 加入时间错位→“它离开的第七天,门铃响了,我冲出去,发现是送错的快递。”

3. 反 *** →快递盒里是一袋它生前没吃完的狗粮。

案例2:关于“毕业离别”

初稿:我们笑着说再见,却知道有些人再也见不到。

迭代过程:

1. 提取“笑”与“泪”的错位→“全班合照那天,摄影师喊‘三、二、一’,所有人都在笑,只有快门声像一声叹息。”

2. 通感→“后来每次听到相机‘咔嚓’声,左眼皮都会跳一下,像被未落下的泪砸中。”

五、自问自答:写悲伤文案时,如何保护自己?

Q:必须亲身经历才能写好吗?

A:未必。但你需要成为“共情的窃听者”。在地铁上听中年男人挂断 *** 后的深呼吸,在便利店观察女孩把关东煮汤汁喝光时皱起的眉——这些碎片比你的故事更真实。

Q:写到情绪崩溃怎么办?

A:建立“安全词”。当文字开始让你手心发冷,立刻写下“此处暂停”,然后去做一件具体的事:把袜子成双配对,或数清书架上的红色书脊。身体动作会打断情绪的漩涡。

Q:如何判断“克制”与“冷漠”的界限?

A:读给陌生人听。如果他们听完沉默三秒,然后轻轻呼一口气,你就成功了。如果他们追问“后来呢”,说明你写成了悬疑故事。

六、最后练习:用“未完成”制造余味

写一句没有主语的悲伤文案:

“把日历撕到最后一页,才发现那年二月没有三十号。”

谁撕的?为什么?二月发生了什么?

留白像一扇没关紧的门,风从读者的记忆里灌进来。

评论列表