艺术诗词文案到底“艺术”在哪?

很多人把“艺术诗词文案”误当成华丽辞藻的堆砌,其实它的灵魂在于用诗性语言为品牌或场景赋予可被感知的情绪价值。它像一幅留白的水墨,读的人不同,补全的意境也不同。

自问:为什么同样写“月光”,有的文案只是“今晚月色真美”,而有的却能让用户瞬间想起故乡、初恋、甚至童年外婆的桂花糕?

自答:差距在于意象的层叠与通感的调动。前者只有视觉,后者把味觉、触觉、时间感全部唤醒。

拆解艺术诗词文案的四大骨架

1. 意象锚点:让抽象情绪“落座”

选意象时,先问自己:这个场景里,最不可替代的一物是什么?

- 写春茶,用“之一声布谷”比“嫩芽”更鲜活;

- 写秋思,用“雁字回时”比“落叶”更立体;

- 写孤独,用“灯芯结了第三朵花”比“夜深”更具体。

2. 节奏呼吸:长短句的“心跳”

古体诗靠平仄,现代文案靠断句。三行之内必有一次呼吸停顿,读者的情绪才能跟上。

例: “风把山吹软 软成你手里的 一块绸”

第二行末尾的空白,就是留给读者心跳的半拍。

3. 通感开关:让五感互通

自问:颜色有没有温度?声音有没有重量?

自答:当我说“蓝得发凉”,就把视觉转成了触觉;当我说“钟声很重”,就把听觉转成了体感。一次成功的通感,等于给文案开了外挂。

4. 余味留白:不说透,才高级

最忌把情绪喂到嘴边。留30%让读者自己完成,他们才会把个人记忆投射进去,产生“这文案懂我”的错觉。

实战:如何把一句产品卖点写成艺术诗词文案?

案例背景

产品:一盏可折叠的纸质小夜灯

核心卖点:轻、暖、可随身携带

步骤拆解

- 找意象锚点——“纸”与“光”天然带有东方诗意;

- 定情绪基调——“夜归人”的温柔守候;

- 设通感机关——把“轻”写成“能被呼吸吹远”;

- 留余味——不直接说“陪伴”,只说“等你把星星关进信封”。

最终文案

“它轻得 像一封 还没寄出的家书 却把整座夜色 烫出了一个 小小的洞”

卖点全部藏在动词与比喻里,没有一个字叫卖,却句句都在说“带得走的温暖”。

常见误区与急救方案

误区一:生僻字=高级感?

自问:读到“蘧篨”“瀺灂”时,用户会感动还是直接划走?

自答:艺术感来自意象的精准,而非字典的冷僻。用人人认识的字,写出人人没写过的组合,才是高手。

误区二:强行押韵,因韵害意

押韵是锦上添花,不是非做不可。如果为了押“ang”而把“月光”写成“银霜”,反而削弱了画面。先保证情绪真实,再考虑声律。

误区三:滥用典故,变成“诗词拼贴”

典故要像盐,撒一粒就够。满屏“庄生晓梦”“杜鹃啼血”,读者只会审美疲劳。把典故拆成情绪,再揉进自己的语境,才算化用。

进阶:让文案与空间互文

艺术诗词文案不止出现在海报,还能与场景发生化学反应。

范例:美术馆咖啡区的桌卡

“你端起杯子的弧度 刚好是 莫奈笔下 那道 不肯落下的 夕阳”

把“喝咖啡”这一日常动作,嵌进美术馆的莫奈展,空间、时间、情绪三位一体,文案就成了展品的一部分。

写给从业者的私房话

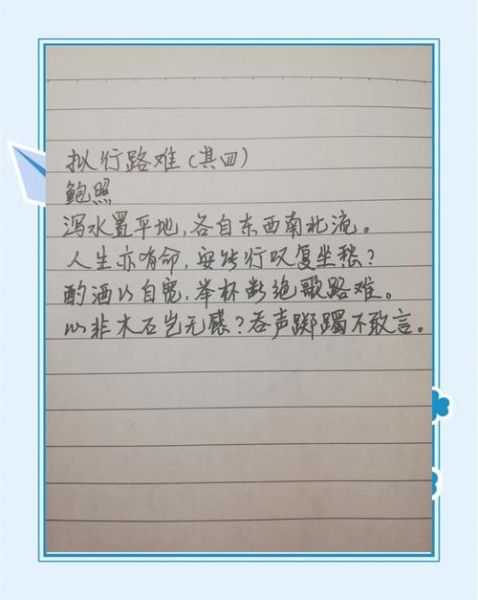

每天读诗十分钟,不是为了背,而是为了训练大脑对意象的敏感度。把喜欢的句子抄下来,在旁边写一行“如果这是品牌文案,我会怎么用”。

三个月后,你会发现自己写“艺术诗词文案”时,不再搜肠刮肚,而是像从口袋里摸出一颗早已温热的糖。

评论列表