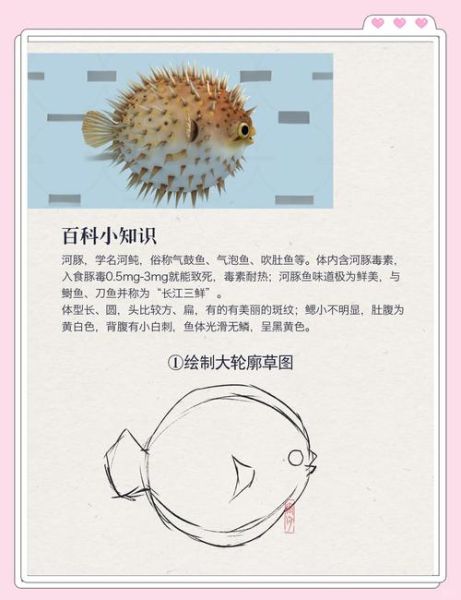

艺术河豚到底是什么?

之一次看到“艺术河豚”四个字,很多人都会一头雾水:是河豚的新品种,还是某位艺术家的绰号?其实,**艺术河豚是一种把河豚作为创作媒介、把剧毒转化为视觉冲击力的当代艺术形态**。它既保留了河豚本身的生物特征,又通过雕塑、装置、影像、甚至活体行为等方式,把“危险”与“美感”并置,让观者在心跳加速的瞬间重新思考生命、禁忌与欲望。

艺术河豚有毒吗?

**严格来说,艺术河豚本身并不携带毒素,真正有毒的是创作素材里可能残留的河豚组织。**

- 如果艺术家使用的是**经过专业处理的河豚标本**,毒素早已被清除,观赏安全。

- 若作品涉及**活体河豚或新鲜内脏**,则仍可能含有河豚毒素(TTX),必须置于密闭容器或隔离空间,观众只可远观。

- 展览现场通常会有**“禁止触摸”**与**“已做无毒处理”**双重标识,既提示风险,也给出安全背书。

艺术河豚的创作流程揭秘

1. 选材:从“剧毒”到“符号”

艺术家多选用**虎河豚、菊黄豚**等高毒品种,因其斑纹醒目、文化符号强烈。采购渠道必须持有《水生野生动物经营利用许可证》,确保合法。

2. 去毒:三重保险

- **冷冻**:零下二十度急冻,破坏毒素蛋白结构。

- **漂洗**:医用级生理盐水反复冲洗,去除残留。

- **辐照**:伽马射线灭菌,彻底瓦解TTX活性。

3. 塑形:让“危险”可见

常见手法:

- **膨胀**:注入树脂使河豚保持鼓胀状态,象征“自我防御”。

- **切片**:横断面展示内脏纹理,像一幅“毒物地图”。

- **镀金**:24K金箔包裹,让死亡气息与奢华质感对冲。

艺术河豚的三大经典案例

案例一:蜷川实花《毒华》

摄影装置,把河豚置于霓虹灯鱼缸,**荧光粉与剧毒内脏同框**,探讨都市夜生活的危险诱惑。

案例二:蔡国强《炸豚》

火药爆破计划,**用火药在河豚标本上烧出“福”字**,火药与毒素同为“瞬间致命”,却一个喜庆一个禁忌。

案例三:teamLab《呼吸的河豚》

沉浸式投影,**观众靠近时,虚拟河豚会膨胀并发出心跳声**,模拟毒素发作的生理反应。

为什么艺术家偏爱河豚?

自问:除了“毒”,河豚还有什么魅力?

自答:

- **文化反差**:在日本是“终极美味”,在中国却是“拼死吃河豚”,双重语境自带冲突。

- **形态张力**:鼓胀时像气球,泄气后像抹布,极端变形极具戏剧感。

- **伦理议题**:人类明知危险仍趋之若鹜,**艺术河豚把“明知故犯”放大成一场公共讨论**。

观众如何安全欣赏艺术河豚?

- **看标识**:红色骷髅头表示“真实毒素”,绿色对勾表示“已处理”。

- **保持距离**:活体展区至少一米,避免皮肤接触水汽。

- **勿带食物**:部分展馆禁止饮食,防止误食。

- **儿童陪同**:岁以下需监护人签字确认。

艺术河豚的市场与收藏

目前,**单件作品拍卖价在万至万美元区间**,买家多为私人美术馆与毒物主题博物馆。

- **升值逻辑**:合法标本稀缺,且每年国际禁令收紧,存量只减不增。

- **保存条件**:恒温恒湿,避免紫外线直射,树脂封装可保年不变色。

- **交易风险**:必须附带**《野生动物制品收藏证书》**,否则海关扣押。

未来趋势:数字艺术河豚

随着NFT兴起,**“无毒版”艺术河豚正在链上爆发**:

- 艺术家扫描真实河豚,生成3D模型,再叠加动态毒素纹路。

- 买家获得的是**“永远膨胀、永不腐烂”**的虚拟河豚,既规避法律风险,又保留视觉冲击。

- 2023年,一枚《数字毒豚》在苏富比拍出ETH,约合万美元,刷新纪录。

艺术河豚引发的伦理争议

有人质疑:**“用剧毒生物做艺术,是否在美化危险?”**

支持者反驳:

- 作品本身不鼓励食用,反而**强化“远离毒物”的警示**。

- 通过美学转化,让公众意识到**“人类对自然的傲慢”**。

- 所有流程受《濒危野生动植物种国际贸易公约》监管,**并非滥捕滥杀**。

如何亲手体验“无毒艺术河豚”?

如果你跃跃欲试,又担心安全,可以参加**“河豚纸艺工作坊”**:

- 使用日本进口无毒河豚皮纸,触感真实,零风险。

- 导师会教你**“膨胀折法”**,分钟内做出一只立体河豚。

- 成品可带回家做镇纸,既满足猎奇,又绝对安心。

评论列表