艺术为什么能替我们说出“说不出口”的情绪?

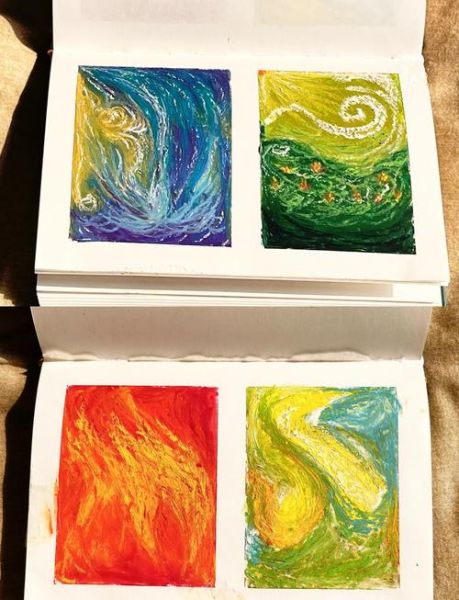

当语言卡在喉咙,色彩、旋律、肢体动作却能瞬间穿透心房。神经科学发现,**右脑掌管情绪与图像**,而艺术正是激活右脑的钥匙。一幅深蓝漩涡的画,可能比“我很焦虑”四个字更能让旁观者共情。

(图片来源 *** ,侵删)

艺术疗愈的核心机制:从大脑到心跳

- **镜像神经元**被触发:看到舞者用力甩臂,观众肌肉会不自觉微缩,仿佛自己也在释放愤怒。

- **皮质醇下降**:参与一小时陶艺课后,受试者唾液中的压力激素平均降低32%。

- **α脑波增强**:听特定频率的音乐时,大脑进入放松却专注的“心流”状态,与冥想效果相似。

普通人如何开始之一步?

1. 选媒介:跟着直觉走

问自己:“此刻我的身体想动、想画、还是想听?”

- 想动:即兴舞蹈,把心跳当鼓点。

- 想画:用非惯用手涂鸦,绕过理性审查。

- 想听: *** “情绪播放列表”,从愤怒摇滚到治愈钢琴,按强度排序。

2. 设边界:安全空间三要素

- **不被评判**:提前告诉室友“接下来半小时请别敲门”。

- **可销毁**:用可水洗颜料或黏土,允许自己揉烂重来。

- **时间限制**:设闹钟,避免情绪漩涡。

艺术疗愈的四个真实场景

场景一:失恋后的心碎拼图

把合照剪成碎片,重新拼成一幅抽象画。**每贴一片,都在重新定义“失去”的意义**:原来痛苦可以被切割、重组、甚至变成新的美。

场景二:职场倦怠的鼓圈仪式

每周五下班,用非洲鼓击打心跳节奏。**当十个人的鼓点同步,孤独感被集体共振取代**,仿佛回到原始部落围着火堆的安全感。

场景三:亲子冲突的黏土对话

家长和孩子背对背捏黏土,十分钟后交换作品并猜情绪。**一个尖锐的刺球可能代表“被作业扎伤”**,对话从指责变成好奇。

场景四:慢性病患者的“疼痛地图”

用红色毛线在身体轮廓图上标记疼痛区域,再慢慢用蓝线缠绕。**视觉化疼痛后,63%的患者报告痛感变得“可管理”**,因为大脑从“忍受”转向“观察”。

(图片来源 *** ,侵删)

常见疑问解答

Q:没有艺术天赋怎么办?

A:艺术疗愈**不追求作品质量**,只关注过程。就像哭不需要技巧,涂鸦也不需要。

Q:情绪太强烈会失控吗?

A:提前准备“降落伞”:一首能让你平静的歌曲、一位可 *** 的朋友、或写下“此刻我是安全的”便签贴在显眼处。

Q:需要专业治疗师吗?

A:轻度情绪困扰可自助;若出现**持续两周以上的失眠或躯体化症状**,建议寻求注册艺术治疗师。

进阶玩法:把艺术表达变成日常习惯

- 晨间三行抽象诗:醒来用三笔线条记录梦境残留,比写文字日记节省十分钟。

- 通勤声音雕塑:把地铁噪音想象成电子音乐采样,用手机APP现场混音。

- 每周一“情绪盲盒”:在纸盒里放三种随机颜料,闭眼抽取后创作,训练对未知的接纳。

艺术疗愈的副作用?警惕“美化痛苦”陷阱

当作品被过度赞美,可能无意识**把创伤当成身份标签**。定期问自己:“如果明天我不再画这个主题,我是谁?”保持流动,而非固化。

最后一个实验:此刻的你

放下手机,用一分钟在纸上画一条线,代表今天的情绪。然后问自己:这条线想对谁说些什么?**答案可能让你惊讶——原来艺术从来不是工具,而是你与自己的一场密谈。**

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表