凝固的艺术到底“凝固”了什么?

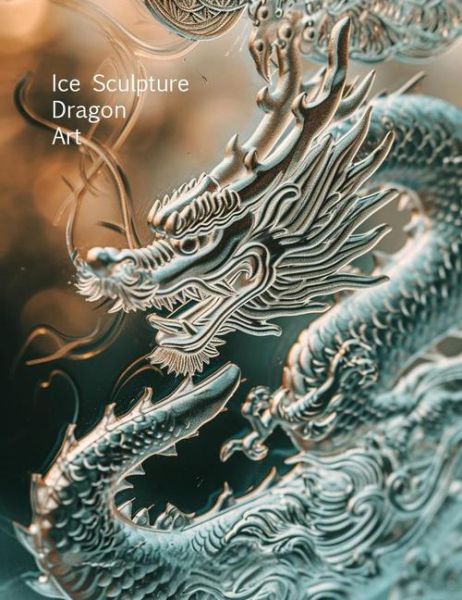

- **凝固了时间**:罗丹的《思想者》把人类沉思的一秒拉长成百年。 - **凝固了情绪**:贾科梅蒂瘦长的人形,把孤独拉伸到极限。 - **凝固了材料**:冰雕把易逝的水变成可触摸的冬季。 - **凝固了故事**:苏州园林的假山,把“移步换景”的叙事压缩进一方天地。 ---为什么有人觉得雕塑“看不懂”?

**不是作品高冷,而是观看方式错位。** - 常见误区: 1. 用“像不像”衡量——凝固的艺术追求**神似**而非形似。 2. 只看正面——**360°环绕**才能发现隐藏细节。 3. 忽略材质——**青铜的冷峻、大理石的温润、木头的呼吸**都是语言。 ---如何快速进入欣赏状态?

之一步:停五秒,让视线“对焦”

把匆忙的脚步放慢,**让目光像水一样漫过作品的每一寸表面**。 **问自己**:之一眼被什么抓住?是锋利的棱角,还是柔和的弧度?第二步:用手“隔空触摸”

**禁止直接触碰**,但可以用视线模拟指尖滑过纹理。 **问自己**:如果抚摸它,会感受到冰凉、粗糙,还是温润?第三步:给作品编一个“一分钟故事”

**举例**:面对亨利·摩尔的孔洞雕塑,可以想象风穿过孔洞时发出的低鸣,那是大地在呼吸。 **问自己**:这件作品如果会说话,它之一句会讲什么? ---不同场景下的欣赏技巧

- **美术馆白盒子空间**:利用射灯角度,观察阴影如何为雕塑“加戏”。 - **城市公共雕塑**:退后五十米,看建筑天际线如何成为作品的“背景幕布”。 - **自然环境中的装置**:留意晨昏光线变化,**同一作品在朝阳与夕阳下会“变色”**。 ---凝固的艺术如何与当代生活对话?

- **在社交媒体时代**:拍摄时尝试“借位”,让雕塑的手“捏住”夕阳,**瞬间把古典变成幽默**。 - **在家居空间**:小型雕塑摆件的更佳高度是**视线平行或略低15°**,避免“俯视”带来的压迫感。 - **在旅行途中**:用手机备忘录记录“之一眼感受”,**三天后再读,常能发现潜意识里的共鸣**。 ---三件入门级作品带你入门

1. **罗丹《青铜时代》**——感受肌肉从沉睡中苏醒的张力。 2. **野口勇《Akari纸灯》**——体验“凝固的光”,纸的柔软与光的流动并存。 3. **展望《假山石》**——不锈钢镜面把城市景观“吸”进传统太湖石,**古典与当代在此握手**。 ---进阶挑战:如何“听”雕塑?

- **敲击法**:用指节轻敲空心金属雕塑,**不同部位会发出不同音高**,像一件巨大乐器。 - **环境声**:站在作品不同角度,车流、鸟鸣、风声会形成**天然混响**,雕塑成了“声音收集器”。 ---收藏凝固的艺术前必须问自己的三个问题

- **我是否愿意每天与它“对视”而不厌倦?** - **它的材质是否适合本地气候?**(青铜耐潮,大理石忌酸雨) - **当搬家时,它能否拆分或易于运输?** ---未来趋势:数字技术让凝固“再次流动”

- **3D扫描+AR**:用手机对准雕塑,屏幕里会出现它“未完成”时的毛坯状态。 - **NFT雕塑**:虚拟作品通过区块链技术获得“唯一性”,**屏幕里的像素也能“凝固”成资产**。 --- 凝固的艺术不是博物馆里的高冷标本,而是**等待被重新激活的时间胶囊**。当你学会用故事、触觉、声音甚至幽默去拆解它的沉默,每一次驻足都会变成一场微型冒险。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表