传统艺术传承到底在传什么?

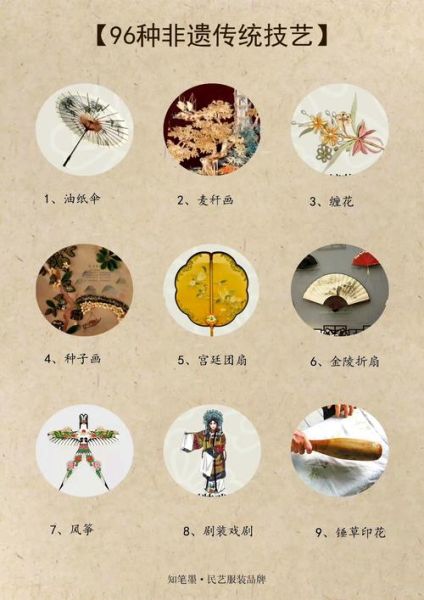

很多人把“传承”简单理解为“把老手艺原封不动地传下去”,但真正的传统艺术传承至少包含三层内涵:

- 技艺本身:从材料选择、工具使用到工序细节,一个都不能缺。

- 文化语境:节日、仪式、方言、师徒称谓,这些看似“外围”的东西,其实是技艺得以成立的土壤。

- 审美精神:线条的韵律、色彩的克制、造型的象征,决定了作品能否在当代继续“说话”。

非遗技艺为何频频“失传”?

市场挤压:手作不敌机器

以苏绣为例,上世纪八十年代一件双面绣需一位绣娘耗时三个月,如今机绣一天可出十米。价格差十倍,消费者用脚投票,手艺人只能转行。

传承链条断裂:年轻人不愿学

“三年学徒、五年半工、八年出师”的漫长周期,与短视频时代“一夜爆红”的期待严重错位。于是出现“师傅找不到徒弟,徒弟熬不过前三年”的尴尬。

记录缺失:技艺藏在脑子里

很多老匠人只会做不会说,一旦离世,独门绝活随之消失。2008年贵州苗银锻制技艺国家级传承人杨光宾突发脑溢血,抢救后失忆,关键錾刻口诀无人知晓,导致部分纹样永久失传。

如何有效保护非遗技艺?

1. 建立“活态档案”而非“静态标本”

传统做法是把成品放进博物馆,但技艺流程比成品更重要。浙江龙泉青瓷采用“数字孪生”技术:高清摄像+动作捕捉+语音标注,把拉坯、修坯、施釉、烧窑全过程拆解为1200个关键帧,任何一步都可暂停、回放、放大。一年后,90后学徒平均上手时间从六个月缩短到六周。

2. 设计“可参与”的传承场景

与其让年轻人“看展览”,不如让他们“玩展览”。

- 沉浸式体验:北京景泰蓝基地开设“点蓝工作坊”,游客用釉料在铜胎上点出之一朵花,立刻理解“过渡色”的难度。

- 游戏化学习:腾讯与敦煌研究院合作推出“敦煌诗巾”小程序,用户拖动藻井纹样生成专属丝巾,下单后由非遗工坊手工织造,转化率38%。

3. 让传统技艺成为“新国潮”

不是把龙纹印在T恤上就完事,而是用当代设计语言重新翻译传统符号。

例子:上海“上下”品牌把竹编包做成可折叠结构,售价三千欧元仍被巴黎买手店抢购;原因就在于它保留了“经纬交织”的东方逻辑,却解决了“硬挺易裂”的实用痛点。

4. 政策与商业的双轮驱动

*** 端:贵州黔东南州对苗绣工坊实行“税收减免+设计补贴”,凡与高校联合开发新款式的,每款补贴五千至两万元。

商业端: *** “非遗有好货”频道2023年交易额突破12亿元,其中“苗绣手机壳”单品卖出47万件,客单价59元,利润率仍比机绣高20%。

普通人能为传承做什么?

提问:我只是消费者,能有多大作用?

答案:每一次购买都在为某种生产方式投票。

- 优先选择“手工痕迹”:机器绣的图案边缘绝对整齐,手绣会有0.5毫米以内的“抖动”,那是人手的温度。

- 追问来源:问 *** “这是哪位师傅的作品”,如果对方能说出具体人名甚至工序视频,大概率是真传承。

- 参与众筹:摩点网“王星记扇子复刻”项目,3000人每人预付199元,老匠人得以用真丝绢+手工劈篠完成百年前“海棠式”扇面。

提问:我想学一门非遗技艺,从哪开始?

答案:先找到“最小可实践单元”。

- 想学木版年画?别急着刻 *** 门神,先学“单刀刻线”:用梨木练习刻一条3厘米长的均匀阳线,耗时两周,成本不到20元。

- 想学古琴?别急着买七弦琴,先用胶带在桌面贴出徽位,练习“散勾三”指法,确认自己能否坚持每天一小时。

未来十年的三个关键变量

变量一:AI辅助设计——算法可生成十万种纹样组合,但最终决定权仍在匠人审美。

变量二:碳中和政策——手工生产因低能耗将获得额外溢价,如云南普洱“手工压茶饼”已比机器压饼贵30%。

变量三:Z世代话语权——他们不再为“怀旧”买单,而是为“独特身份”买单,传统技艺必须回答“我是谁”而非“我过去是谁”。

评论列表