“我家孩子到底喜不喜欢画画?”“钢琴和舞蹈只能二选一吗?”在家长群里,类似的疑问几乎每天都会出现。艺术兴趣不是天生的礼物,而是一场需要 *** 、耐心与资源的长期陪伴。下面用自问自答的方式,拆解从启蒙到进阶的全过程,并给出可落地的课程挑选清单。

(图片来源 *** ,侵删)

孩子没天赋还要学艺术吗?

先厘清一个误区:天赋≠兴趣。天赋决定上限,兴趣决定起点。只要孩子愿意拿起画笔、跟着音乐摆动身体,就已经具备了继续探索的“燃料”。

如何判断是真兴趣还是一时好奇?

- 观察周期:至少四周。把体验课、绘本、手工材料放在孩子触手可及的地方,记录主动触碰的频率。

- 情绪指标:结束后是疲惫抱怨,还是兴奋复述?后者更可能是内驱力。

- 迁移行为:看完画展回家自己搭“小美术馆”,听完音乐会拿筷子敲节奏,这些都是信号。

家庭启蒙阶段,父母该做什么?

别把希望全押在培训机构,家庭是之一间艺术教室。

低成本打造“艺术角”

一张可水洗的地板胶+一面磁性黑板墙+三个收纳盒(画笔/黏土/废旧包装盒),总花费不到三百元,却能让孩子随时进入创作状态。

三件最容易踩坑的“好意”

- 过度指导:“太阳应该是圆的,你画歪了”——一句话就能熄灭热情。

- 把作品拿来比较:“你看姐姐画得多像”,比较带来压力而非动力。

- 用考级绑架学习:证书只是副产品,过程体验才是核心资产。

兴趣艺术课程怎么选?机构、老师、班型一次看懂

当家庭启蒙已经无法满足孩子日益增长的表达欲,就到了系统课程的挑选环节。

先选老师,再选机构

再响亮的品牌也抵不过一位懂孩子的老师。试听时重点观察:

(图片来源 *** ,侵删)

- 提问方式:是“你画的是什么”还是“能给我讲讲你的故事吗”?后者更能激发表达。

- 纠错策略:直接上手改画 VS 用提问引导孩子自己发现,显然后者更保护原创力。

- 课堂节奏:有没有留白时间让孩子“发呆”?艺术创作需要消化与想象。

班型大小与年龄对照表

| 年龄段 | 建议班型 | 理由 |

|---|---|---|

| 3-4岁 | 亲子共学6人以内 | 安全感+模仿学习 |

| 5-6岁 | 独立小班8人以内 | 社交初体验,老师仍能顾全 |

| 7-9岁 | 10人工作坊 | 项目制合作,开始接触多元材料 |

| 10岁以上 | 12人主题课 | 深度创作+批判性思维萌芽 |

试听清单:家长必须确认的七个细节

- 教室光线是否柔和无频闪?

- 颜料是否标注环保认证?

- 课后是否提供作品解读报告?

- 请假补课政策是否灵活?

- 有无展示空间(走廊画廊/线上小程序)?

- 是否允许家长旁听?过度封闭往往意味着标准化教学。

- 费用构成:材料费是否另算?升级课程是否有隐形消费?

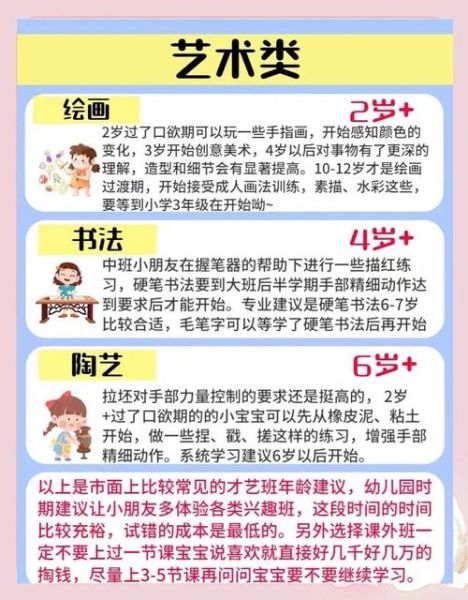

不同艺术门类,启蒙顺序有讲究吗?

不少家长纠结“先学音乐还是先学美术”,其实可以按感官发展规律来排优先级。

3-4岁:大肌肉动作期

推荐:创意美术、律动舞蹈。涂鸦与肢体摆动能满足此阶段“动个不停”的需求。

5-6岁:精细动作与听觉敏感期

推荐:奥尔夫音乐、手工建构。敲打节奏、拼插积木同时锻炼手眼协调与听觉分辨。

7岁以上:符号认知爆发期

推荐:乐器入门、视觉日记。孩子开始理解“符号代表意义”,钢琴键与文字一样,都是表达工具。

预算有限,如何更大化学习效果?

把“贵”与“好”解绑,用组合策略也能开出艺术之花。

(图片来源 *** ,侵删)

混合式学习路径

- 线上资源:国家大剧院免费直播、MoMA儿童栏目,每周精选一次亲子共赏。

- 社区资源:图书馆周末工作坊、大学社团开放日,常有意想不到的低价高质体验。

- 年度重点投入:把预算集中在一门孩子最投入的课程,其他门类用短期夏令营补充。

二手材料循环群

加入本地家长群,交换闲置画架、舞蹈鞋,平均每年可节省材料费30%以上。

孩子想放弃时,家长该怎么办?

任何长期学习都会遇到瓶颈期,关键在于区分“真厌倦”与“假退缩”。

三步自检法

- 换老师不换门类:有时只是教学风格不匹配。

- 降难度不降频率:从每天一小时减到二十分钟,保持手感。

- 引入同伴激励:约同学一起上课,社交属性会重新点燃热情。

如果完成以上三步仍坚决拒绝,尊重孩子的选择,艺术之路很长,暂停键不是终止键。

评论列表