为什么艺术与科技的结合成为当下热点?

答案:因为技术拓宽了艺术表达的边界,而艺术又为技术注入了情感与灵魂。

一、从“工具”到“共创”:技术角色的三次跃迁

1.0 工具阶段:效率提升

早期数字绘画、3D建模软件只是**替代画笔与黏土**的“电子工具”,核心价值在于节省时间。

2.0 媒介阶段:语言革新

当算法生成、实时渲染、交互感应出现,技术本身成为**新的艺术语言**,观众不再被动观看,而是参与叙事。

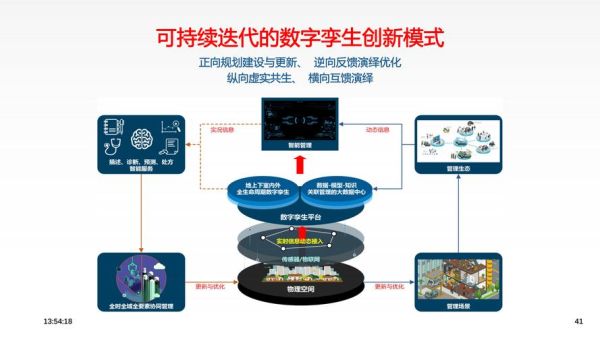

3.0 共创阶段:系统对话

AI模型、区块链、物联网与艺术家形成**“双向学习”**关系:艺术家设定规则,系统反馈意外结果,再反哺创作。

二、五大核心场景:艺术与科技碰撞的火花

- 沉浸式展览:通过8K环幕、气味装置、触觉反馈,让观众“走进”梵高《星夜》的漩涡。

- 生成艺术:用GAN训练十万张水墨画,算法自动输出独一无二的“数字山水”,每次刷新都是孤品。

- 生物艺术:CRISPR编辑细菌DNA,使其在培养皿中生长出荧光诗句,探讨生命伦理。

- 区块链确权:NFT把数字作品变成可交易的“原生资产”,解决复制泛滥难题。

- 元宇宙剧场:演员佩戴动作捕捉在虚拟空间演出,观众以Avatar身份实时互动,打破物理限制。

三、创作者如何快速入门?自问自答三连环

Q1:不会写代码,能参与科技艺术吗?

A:可以。使用TouchDesigner、Processing等**低门槛可视化编程工具**,拖拽节点即可实现光影互动。

Q2:预算只有几千元,能做沉浸式作品吗?

A:用二手投影仪+Kinect体感器+开源软件,在30平米暗室就能打造**“光影迷宫”**。

Q3:如何避免作品“炫技却空洞”?

A:先写**“情感脚本”**,再匹配技术。例如想表达“孤独”,才选择用AI语音合成无人回应的留言。

四、技术栈地图:从入门到进阶的必备清单

| 阶段 | 硬件 | 软件 | 学习周期 |

|---|---|---|---|

| 入门 | 普通相机、LED灯带 | Blender、Canva | 2周 |

| 进阶 | 深度摄像头、Arduino | TouchDesigner、Unity | 2个月 |

| 高阶 | 机械臂、脑机接口 | Unreal Engine、Python+PyTorch | 6个月以上 |

五、未来三年,哪些交叉领域值得押注?

- AI策展人:算法根据观众微表情实时调整展品顺序,实现“千人千展”。

- 可编程材料:墙面涂料随温度变化图案,建筑本身成为动态雕塑。

- 气味互联网:通过数字信号远程释放特定气味,让诗歌不仅可读还可“闻”。

六、避坑指南:三个常见误区与对策

误区1:技术越新越好

对策:用**“技术寿命评估表”**衡量——若某项技术两年后可能淘汰,就只做短期实验。

误区2:忽视观众认知负荷

对策:在展览入口设置**“缓冲空间”**,用简单互动让观众先熟悉交互逻辑。

误区3:版权意识薄弱

对策:训练AI前,先使用**“版权清洗数据集”**,或采用CC0协议素材库。

七、案例深剖:一场展览如何从零到落地?

背景

某独立艺术团队想探讨“城市记忆”,预算10万元。

步骤拆解

1. 概念锁定:用激光雷达扫描老城区,生成点云模型,再让AI“想象”建筑50年后的残破形态。

2. 技术选型:选用开源SLAM算法+Blender几何节点,节省扫描成本。

3. 互动设计:观众触摸墙面裂缝,触发AR叠加居民口述史音频。

4. 传播策略:提前在抖音发布“扫描废墟”幕后花絮,话题播放量破500万。

5. 商业闭环:展览结束后,把点云数据铸造成NFT,销售给城市规划机构。

八、给机构与个人的差异化建议

美术馆/画廊:设立“科技艺术驻留计划”,提供工程师配对服务,降低跨界门槛。

教育院校:开设“艺术+科技”微专业,课程作业直接对接真实商业项目。

独立创作者:加入GitHub艺术开源社区,用共享代码换取全球协作机会。

评论列表