练字的好处有哪些?

练字能提升专注力、审美力、记忆力,还能缓解焦虑、塑造个人品牌。

练字到底在练什么?

很多人以为练字只是让字变好看,其实它是一场“心手合一”的修行。

- 练眼:观察结构、比例、重心,培养对细节的敏感度。

- 练手:控制笔锋力度与速度,让肌肉形成稳定记忆。

- 练心:在一笔一划中进入心流,屏蔽外界干扰。

自问:为什么有人练了三个月进步飞快,有人练了三年还在原地?

自答:前者把练字当成“系统工程”,后者只把它当成“机械重复”。

练字带来的五大隐形红利

1. 专注力像聚光灯一样被拉长

写一幅小楷需要连续二十分钟不抬头,这种“沉浸式专注”迁移到工作里,写报告不再东摸西看。

2. 审美阈值被悄悄抬高

当你能分辨出欧体的险峻与颜体的雄浑,再看PPT排版、家居配色,会本能地避开“辣眼睛”组合。

3. 记忆力获得“外挂”

临摹《兰亭序》时,大脑同时记忆字形、笔顺、气韵,相当于给海马体做“高强度间歇训练”。

4. 情绪有了“泄洪口”

焦虑时写几行行书,笔势的流动像给情绪开闸;愤怒时写楷书,横平竖直本身就在“规训”情绪。

5. 个人品牌自带“手写滤镜”

面试时递上一张手写简历,客户收到手写贺卡,瞬间与“冰冷打印体”拉开差距。

如何坚持练字?把“大目标”拆成“微习惯”

之一步:给练字一个“固定锚点”

自问:为什么健身卡总吃灰?

自答:因为没有“触发场景”。

把练字绑定在“早饭后”或“午休前”,利用已有习惯做钩子,减少意志力消耗。

第二步:把工具变成“环境提示”

- 毛笔、墨水、字帖永远摊在书桌左上角,“看到就能写”。

- 手机设置“练字倒计时”,每天弹窗提醒,像闹钟一样不可忽略。

第三步:用“两分钟法则”骗过大脑

告诉自己“只写两行”,一旦开始,惯性会带你写完半页。

重点:完成比完美重要,“写丑”也比“空白”有价值。

第四步:建立“可视化进度条”

在墙上贴一张“百日打卡表”,每完成一天就画一个红圈。

心理学称之为“进度效应”,人类对未闭合的图形有天然执念。

第五步:加入“同频社群”获得反馈

在豆瓣“每日一字”小组或微信练字群打卡,“被看见”会放大坚持的动力。

注意:选择“作品交流型”而非“夸夸群”,真实建议才能带来成长。

高阶玩家的“刻意练习”清单

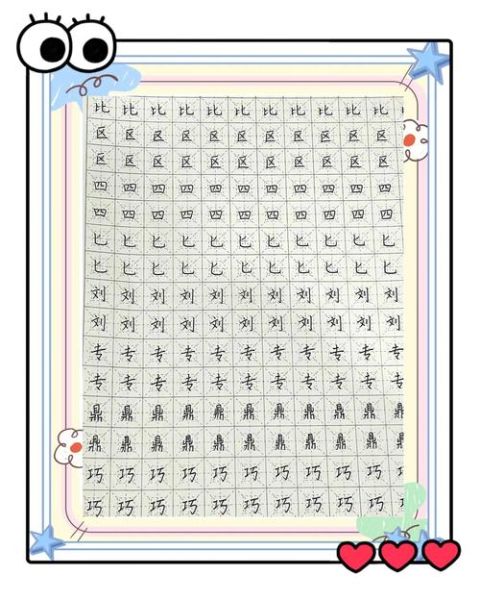

1. 单字攻克法

每周选五个高频字,用“放大镜式临摹”:先描红,再对临,最后背临,直到闭眼也能写出结构。

2. 录音回放法

用手机录下自己写字的全过程,回放时观察“笔势是否滞涩”、“手腕是否僵硬”,像运动员看录像纠错。

3. 时空切换法

周一三五写楷书练结构,周二四写行书练流畅,周末写隶书换口味,“交叉训练”避免肌肉记忆僵化。

4. 错题本思维

把写失败的字剪下来贴到A4纸,旁边用红笔标注“重心偏左”或“撇画过软”,每周集中复盘。

常见误区与破解方案

误区一:盲目追求“每日十页”

破解:“少而精”胜过“多而滥”,每天高质量写五行,比机械抄十页更有效。

误区二:只临不创

破解:每月选一首古诗做“脱帖创作”,把临摹的营养转化为自己的血肉。

误区三:工具党陷阱

破解:一支中性笔+复印纸就能开练,“先练手,再升级装备”,避免陷入“买笔如山倒,写字如抽丝”。

把练字嵌入生活的五个场景

- 会议前:提前十分钟到会议室,在便签上默写成语,既静心又避免尬聊。

- 地铁上:用软头笔在速写本上练线条,颠簸环境反而锻炼控笔稳定性。

- 睡前:写一页《心经》,墨香与仪式感帮助褪黑素分泌。

- 亲子时间:和孩子比赛写同一个字,用游戏化对抗“陪写作业崩溃症”。

- 旅行时:带一支钢笔+空白折页,在明信片背面写下当日见闻,成为“手写版游记”。

练字不是艺术家的专利,而是普通人用最小成本获得“精神健身房”的方式。

当你能在一撇一捺里找到秩序感,生活的混乱也会悄悄对齐。

评论列表