什么是“刺猬文案”?

“刺猬文案”源自“刺猬理论”——一只刺猬在寒冬想靠近同伴取暖,却又怕被刺伤,于是保持“刚好不被扎又足够温暖”的距离。营销人借用它形容用极简文字制造强烈情绪张力的写法:短、锋利、带刺,却能在读者心里留下温度。

(图片来源 *** ,侵删)

艺术创意领域为何偏爱刺猬文案?

- 注意力稀缺:艺术展海报、公众号推文、短视频字幕,3秒定生死。

- 情绪优先:艺术消费是情感消费,刺猬文案先戳情绪再讲道理。

- 留白美学:少即是多,给受众想象空间,符合当代艺术语境。

刺猬文案的底层公式:一刺一温

自问:如何在十个字里同时完成“刺痛”与“抚慰”?

自答:用冲突词+感官词+留白。

- 冲突词:制造对立,如“破碎的完整”。

- 感官词:调动五感,如“铁锈味的月光”。

- 留白:删掉解释,如“别碰,它刚愈合”。

五步实战:把展览主题变成刺猬文案

1. 拆核心

展览主题“城市裂缝”,先拆成:

- 物理裂缝:高架桥的伸缩缝

- 心理裂缝:年轻人的孤独

- 时间裂缝:老街与新楼的断层

2. 找冲突

自问:裂缝代表破坏还是新生?

自答:既是伤口也是光入口。

3. 配感官

裂缝+光=“光从伤口里长出青苔”。

4. 压字数

原句12字,再砍:“伤口长光”,4字完成。

(图片来源 *** ,侵删)

5. 测温度

让10个目标观众读,7人表示“被戳到”,达标。

---不同场景的刺猬文案模板

艺术展海报

“请勿抚摸,颜料正在失眠”

公众号标题

“他把故乡折成纸飞机,却忘了写降落地址”

短视频字幕

“废墟在等一句对不起”

---常见误区与破解

误区1:一味求短,丢掉信息。

破解:用隐喻压缩信息,如“锈是铁在哭”,5字同时交代材质、状态、情绪。

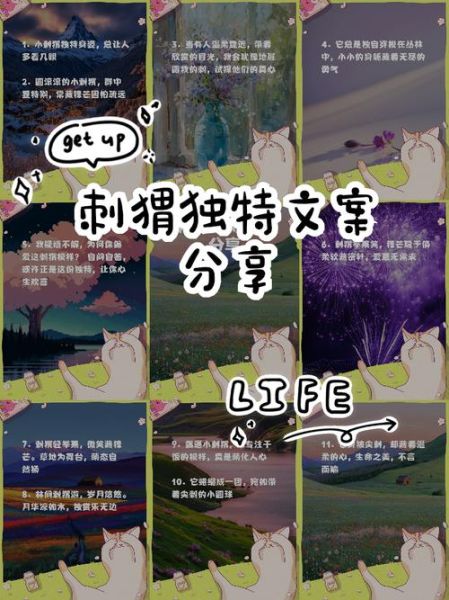

(图片来源 *** ,侵删)

误区2:滥用生僻词。

破解:优先口语化锋利词,如“疼比痒诚实”,比“痛觉阈值”更刺。

刺猬文案的灵感补给站

- 拆诗:把北岛、辛波斯卡的诗拆成半句,再重组。

- 听噪音:地铁报站、工地电钻,记录其中的节奏与词汇。

- 旧物重写:给一张旧车票写10句刺猬文案,训练留白。

自问自答:如何判断一句刺猬文案是否合格?

问:有没有一句话,让人在0.5秒内瞳孔放大?

答:把文案发给朋友,撤回前5秒,对方若追问“那句是什么”,即合格。

进阶玩法:让刺猬文案“长刺”

在展览现场设置文案互动装置:

- 观众触摸金属板,屏幕随机跳出一句刺猬文案。

- 每句仅显示3秒,错过就是永别,强化“刺”的瞬时性。

写在最后

刺猬文案不是字数比赛,而是精准的情绪外科手术。它要求创作者先成为那只刺猬——先让自己疼,再把疼翻译成一句别人愿意贴在备忘录里的短句。下次提笔前,先摸摸自己的刺,问一句:我写的这句话,敢不敢让它扎我自己?

评论列表