一、为什么“平淡”成了当代人的隐痛

每天7:30的闹钟、地铁三号线、外卖App里永远翻不到新口味——当日子被压缩成重复动作,**“麻木”**便悄悄爬上心头。我们并非遭遇灾难,却像被温水煮的青蛙,在毫无波澜的节奏里失去跳出去的勇气。

自问:如果生活没有明显裂缝,救赎到底该修补什么?

自答:它修补的是**“意义感的裂缝”**——当目标感被琐碎稀释,人就会陷入“存在性空虚”。

二、救赎不是宏大叙事,而是微光捕捉

1. 把“日常”拆成可收藏的瞬间

- **下班路上抬头看一次晚霞**,用手机拍下色温值,记录“今日天空配方”;

- **把洗碗变成冥想**:感受水流温度、泡沫形状,让机械动作变成感官复苏;

- **给旧物写“使用日记”**:那把用了三年的木勺,今天留下了第412道划痕。

2. 建立“小剂量仪式感”

无需昂贵道具,**每周三固定穿一件蓝色衬衫**,让大脑形成“今天会发生好事”的条件反射;把普通周二命名为“橘子日”,午餐后剥一瓣橘子的甜,成为隐秘节日。

三、自救工具箱:零成本也能操作的五个动作

动作一:一分钟“呼吸记账法”

闭眼数呼吸,每10次记一次“收入”,每走神一次记一次“支出”。月底统计,你会发现专注力的盈亏表。

动作二:建立“失败博物馆”

把搞砸的蛋糕、写废的稿纸拍照存档,配上“失败原因标签”。当它们被陈列,羞耻感就转化为**“经验标本”**。

动作三:给陌生人写匿名便签

在图书馆书里夹一张“你翻页的声音很好听”的纸条。这种**无目的善意**会回流成对自己的温柔。

动作四:设置“无意义时间”

每天预留15分钟允许自己发呆、玩手指、看云。研究表明,**大脑在“默认模式 *** ”启动时,反而能整合碎片化情绪**。

动作五:用“反效率”对抗功利

故意选择最远但风景好的路线回家,计算“浪费”的时间如何兑换了今日份好心情。

四、为什么治愈他人也是治愈自己

心理学中的“** Helper’s High **”现象指出:当人进行微小利他行为时,大脑会分泌血清素,效果等同于完成一项个人目标。

案例:社区里一位退休阿姨每天把多做的饭挂在门把手上,三个月后,她发现自己的降压药剂量减少了——**“被需要感”降低了焦虑指数**。

五、警惕“伪救赎”陷阱

陷阱一:把消费当解药

购买“疗愈香薰”“正念手账”前,先问自己:是真心需要,还是广告替我制造了匮乏?

陷阱二:过度追求“正能量”

强行感恩、压抑负面情绪,反而让“**情绪债务**”利滚利。允许自己偶尔说“今天就是很差劲”,才是诚实面对。

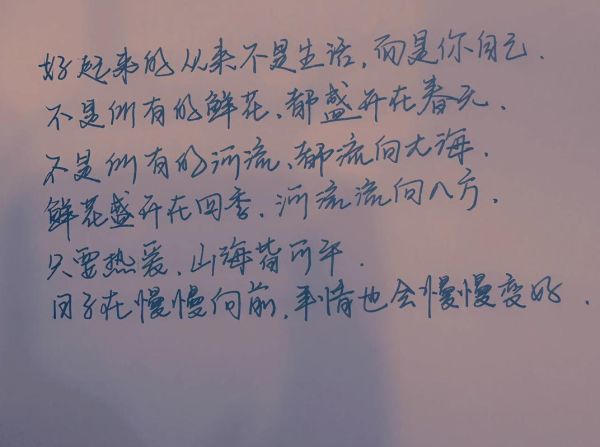

六、把救赎写成可传承的故事

试着用第三人称记录今天的平淡:

“她今天把枯萎的绿萝剪成三段, *** 三个玻璃瓶。两周后,最小的那截长出了新芽。”

当这些文字被未来的自己或孩子读到,**“平凡”就被镀上了时间的光泽**。

七、最后的自问自答

问:如果生活注定平凡,救赎会不会只是自我欺骗?

答:**救赎不是改变生活的质地,而是改变我们与生活对视的角度**。就像同一扇窗,擦灰的人看见灰尘,贴窗花的人看见春天。

评论列表