当阳光刚好、微风不燥,体感温度徘徊在二十五六度时,人总会生出“今天不做点什么就浪费”的念头。可真正打开日程表,却又陷入“到底干什么才配得上这样的好天气”的纠结。下面用自问自答的方式,拆解一条从早到晚、既松弛又充实的“舒适天气生活路线”,把灵感直接变成可复制的行动清单。

早晨:怎样用十分钟把身体叫醒又不破坏好心情?

问题:闹钟响了,赖床还是立刻起身?

答:把窗帘拉开一条缝,让自然光先替你“开机”。光信号会抑制褪黑素分泌,大脑清醒得比咖啡还快。

三步晨间启动法

- 床边放一杯前一晚倒好的常温水,坐起来先喝三口,激活肠胃。

- 打开窗户做十次深呼吸,感受室外温度与湿度的“刚刚好”。

- 用泡沫轴滚小腿三十秒,血液循环被唤醒,下地不再冰凉。

做完这一套,你会发现困意被“物理驱散”,情绪自然上扬。

---上午:户外还是室内?如何根据体感指数做选择?

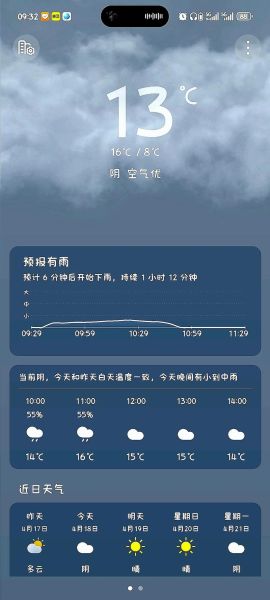

问题:天气预报显示“体感舒适”,但紫外线中等,到底要不要出门?

答:看“阴影法则”。如果站在阳光下影子比身高短,紫外线较强,优先选林荫或水边;影子明显拉长,就可以放心暴露。

上午三种不踩雷的打开方式

- 城市绿道慢跑三公里:配速控制在能说话的程度,心率维持在燃脂区间,跑完不会大汗淋漓。

- 社区图书馆窗边阅读:自然光充足,无需额外灯光,纸质书页在阳光下更有温度。

- 屋顶花园打理多肉:微风吹干土壤表面,正好补水补肥,顺手拍几张逆光照片。

中午:怎样吃得轻盈又不寡淡?

问题:好天气让人食欲下降,又怕下午饿,怎么办?

答:把“体积大、热量低”的蔬菜当主角,蛋白质做配角,碳水点到为止。

一份十分钟搞定的舒适午餐

- 基底:冰镇罗马生菜+苦菊,甩干水分后更脆。

- 蛋白质:即食鸡胸肉撕成条,撒黑胡椒。

- 碳水:半根玉米切三段,增加咀嚼感。

- 点睛:一勺芝麻酱+半勺蜂蜜+柠檬汁,酸甜平衡。

吃完没有“饭困”,下午精神在线。

---下午:独处还是社交?如何把时间切成“心流块”?

问题:朋友约野餐,自己想看书,怎么选?

答:用“番茄钟+地理分区”解决。先独自在咖啡馆完成两个番茄钟深度工作,再去公园与朋友汇合。

打造心流的三把钥匙

- 固定场景:同一张靠窗的桌子,大脑会形成条件反射,进入状态更快。

- 白噪音:咖啡店磨豆机的低频声,比纯音乐更能屏蔽突兀噪音。

- 物理计时:用机械番茄钟,滴答声提醒“现在在做正事”,减少刷手机。

两小时高效输出后,带着满足感去社交,聊天质量也更高。

---傍晚:如何抓住“蓝调时刻”拍出电影感?

问题:太阳落山前半小时,光线变化快,手机怎么拍才不糊?

答:锁定对焦后拉低曝光,让天空保留细节,人脸用反光板或白墙补光。

三步拍出氛围感

- 找一条有纵深的小巷,路灯刚亮,天空还剩最后一抹蓝。

- 让人物站在路灯与天空中间,形成冷暖对比。

- 连拍三张不同曝光,后期用堆栈合成,高光不过曝,暗部不死黑。

无需滤镜,原片就有故事感。

---夜晚:怎样用仪式感结束完美的一天?

问题:不想熬夜,又怕早睡浪费好状态,怎么办?

答:把“睡前一小时”设计成小型庆祝,让大脑知道“今天值得存档”。

三件套打造睡眠仪式感

- 温度:把空调调到二十四度,盖一条薄毯,模拟春秋被窝的包裹感。

- 气味:枕边滴一滴雪松精油,木质调让人联想到森林,呼吸自然变慢。

- 记录:手写三件小确幸,哪怕只是“风把云吹成了心形”,大脑会分泌血清素。

写完合上本子,困意像潮水一样涌来。

---延伸:如果明天还是好天气,怎样避免“重复无聊”?

问题:连续晴天,新鲜感会不会递减?

答:用“主题轮换表”保持期待。

一周不重样的灵感池

- 周一:骑行探店,把咖啡馆评分地图上的“想去”打勾。

- 周二:户外瑜伽,带一张野餐垫去河边做拜日式。

- 周三:旧物改造,把阳台的废木板刷成花架。

- 周四:城市微旅行,坐公交到终点再步行回来。

- 周五:夕阳野餐,带冷泡茶和三明治去江堤占个好位置。

- 周六:跳蚤市场摆摊,把闲置书换成零钱。

- 周日:家庭影院,把投影仪搬到天台,幕布就是整片夜空。

把表格贴在冰箱门,每天撕下一页,像拆盲盒一样迎接新惊喜。

舒适天气不是奢侈品,而是生活给我们的“系统更新提示”。只要提前准备一张“体感适配清单”,就能把每一次恰到好处的温度、湿度、阳光,兑换成可触摸的幸福感。

评论列表