“每天睁眼就是房贷、通勤、KPI,连喘口气的空档都没有。”——如果你也在朋友圈刷到过类似句子,大概率正处在“生活太难”的漩涡里。本文用自问自答的方式,拆解焦虑根源,给出可落地的缓解方案,让你把“太难了”变成“还能扛”。

为什么我会觉得“生活太难了”?

1. 比较陷阱 打开手机,满屏都是“年薪百万”“30岁财务自由”。大脑天生爱对比,于是你把别人的高光时刻与自己的日常低谷对齐,瞬间被无力感淹没。

2. 任务过载 工作群消息红点、家长群通知、信用卡还款提醒……多线程任务让大脑持续处于“战逃”状态,皮质醇水平居高不下,自然觉得“扛不住”。

3. 意义感缺失 每天重复相同流程,却看不到终点。心理学家塞利格曼称之为“习得性无助”:当人长期得不到正反馈,就会默认“努力也没用”。

生活太难了怎么办?三个自救动作

动作一:把“大焦虑”拆成“小颗粒”

自问:“我具体在担心什么?” 自答:把模糊情绪写成清单,例如:

- 担心下季度业绩垫底被裁员

- 父母体检报告有异常项

- 存款只够撑两个月

亮点:当问题被文字固定,它就失去了“无限放大”的能力。下一步,用“影响圈”工具分类:

- 我能完全控制:每天多打10个客户 ***

- 我能部分控制:预约三甲医院复查

- 我完全不能控制:行业裁员潮

把精力锁死在“前两类”,焦虑值立刻下降。

动作二:给大脑一个“确定性锚点”

自问:“今天有没有一件确定能完成的小事?” 自答:哪怕只是整理桌面、泡一杯茶,完成后在备忘录打钩。神经科学研究表明,完成微任务→多巴胺分泌→大脑获得“我能掌控”的信号,焦虑自然缓解。

实操模板:

- 早起后写3件当天必做小事(耗时≤15分钟)

- 完成后立刻打钩,并拍照存档

- 每周回看相册,可视化进步

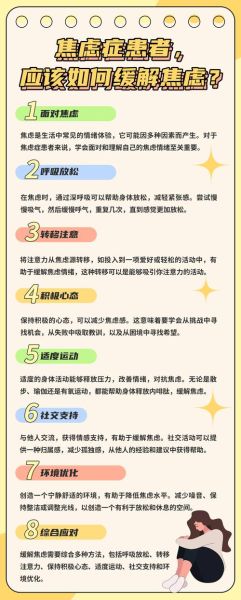

动作三:建立“情绪急救包”

自问:“情绪崩溃时,我能立刻抓住什么?” 自答:提前准备三类低成本工具:

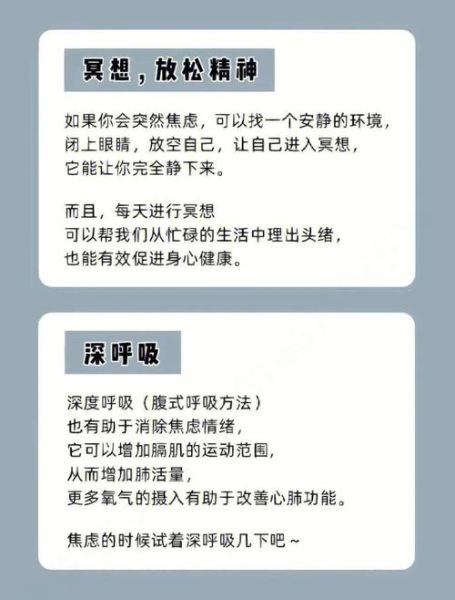

身体工具: - 4-7-8呼吸法:吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒,90秒内降低心率 - 冷敷手腕:快速激活哺乳动物潜水反射,缓解惊恐发作

认知工具: - “最坏结果”卡片:写下最糟糕情况,并列出三条应对路径 - 反证法:问自己“三年前我担心的事,如今有几件真的发生?”

社交工具: - 建立一个“不评判”微信群,约定只聊感受不解决问题 - 预约每月一次“树洞”时间,用语音备忘录对手机倾诉10分钟

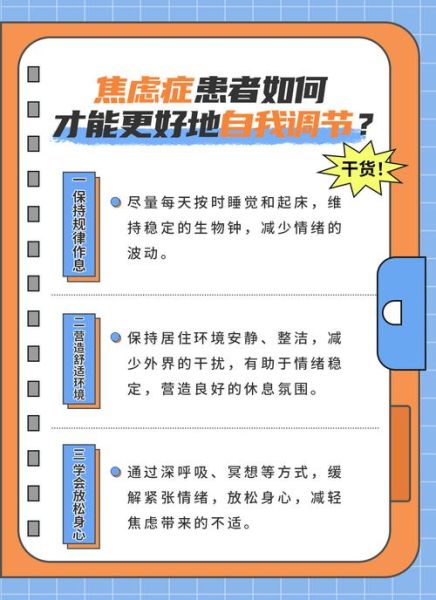

如何缓解焦虑情绪?长期策略

策略一:把生活切成“90分钟冲刺”

番茄工作法升级版:每90分钟专注工作后,强制休息20分钟。 科学依据:人体昼夜节律以90分钟为一个周期,顺应节律可减少意志力消耗。 执行技巧:用手机倒计时,休息时远离屏幕,做俯卧撑或眺望窗外。

策略二:制造“非功利”快乐

自问:“上一次毫无目的地笑是什么时候?” 自答:如果超过一周,立即安排“无意义”活动: - 周三下班去公园喂鸽子 - 周末学一小时尤克里里,不考级、不发朋友圈 原理:非功利行为能激活大脑默认模式 *** ,帮助整合记忆、降低焦虑。

策略三:用“财务缓冲垫”对抗不确定性

步骤: 1. 计算每月刚性支出(房租、吃饭、交通) 2. 开设一张“只存不取”银行卡,每月自动转入10%收入 3. 当余额达到3个月刚性支出,焦虑指数会显著下降 注意:这笔钱雷打不动,即使年化收益只有活期,它的“心理收益”远超理财产品。

常见误区:越努力越焦虑?

误区1:用熬夜加班对冲焦虑 结果:睡眠不足→杏仁核过度活跃→情绪更敏感,形成恶性循环。

误区2:狂刷“正能量”短视频 结果:短暂多巴胺后,对比心理加剧,焦虑反弹。

正确姿势:把“努力”定义为“有效行动”,而非“自我感动”。每天睡前问自己:“今天哪件事如果重做会更省力?”

写在最后

生活不会突然变简单,但你可以变强。把“生活太难了”翻译成“我现在需要一个小小胜利”,然后去打钩、去呼吸、去存下之一笔缓冲金。当无数个微胜利叠加,某天你会发现:原来扛过风暴的,不是意志力,而是系统。

评论列表