孩子为什么一提笔就皱眉?

很多家长发现,孩子能说会道,一到写作文就“断电”。原因往往藏在三个细节:生活素材被忽略、表达欲望被压制、成就感被剥夺。把写作变成“任务”,孩子自然抗拒;把写作变成“游戏”,兴趣才会发芽。

美好生活文案到底美在哪?

真正打动人的文字,不靠华丽辞藻,而靠可触可感的细节。例如:

- “傍晚的风把烤红薯的甜味吹过街角”——嗅觉+场景,一秒把人拉回童年。

- “奶奶的蒲扇摇走了整个夏天的蝉鸣”——动作+声音,画面立刻鲜活。

孩子学会捕捉这些细节,文字就有了灵魂。

怎样把日常瞬间变成写作宝藏?

1. 建立“五感收集罐”

准备一个透明玻璃瓶,每天和孩子往里面丢一张小纸条,记录当天最强烈的一种颜色、一声响动、一缕气味。周末打开,随机抽取三张,拼成一段微故事。 示例:“橘色夕阳+爆米花噼啪+雨后泥土味”可以写成—— “夕阳像爆开的玉米粒,一粒粒掉进泥土的怀抱,发出轻轻的欢呼。”

2. 用“放大镜”对话

晚饭后,选一件最普通的小物,如一只拖鞋、一片树叶,轮流用“放大镜”视角描述:它像什么?如果它会说话,此刻想做什么? 孩子可能会说:“拖鞋累了一天,正张着嘴巴打哈欠。” 家长顺势追问:“它打哈欠的声音像什么?” 对话越具体,比喻越新奇。

3. 设计“情绪颜色卡”

把喜怒哀乐对应成颜色,贴在冰箱上。当孩子开心时,让他选一张“开心黄”卡片,写三句话: “今天的黄像什么?” “它为什么停留在我身上?” “我想把它送给谁?” 把抽象情绪翻译成具体画面,写作就不再空洞。

家长最容易踩的四个坑

- 纠错狂魔:刚写两句就圈错别字,孩子立刻失去安全感。

- 比较陷阱:“你看人家小宇写的多好!”——直接浇灭热情。

- 模板依赖:背范文、套结构,孩子永远学不会“我手写我心”。

- 速度焦虑:半小时必须写满一页,结果满页都是“然后……然后……”。

破解 *** :先夸亮点,再提一个“小建议”;把“写多长”改成“写多真”;把“像别人”改成“像自己”。

如何写出有温度的美好生活文案?

黄金公式:小切口+慢镜头+真情感

小切口:别写“今天真快乐”,而是写“快乐藏在外婆递过来的那瓣橘子”。 慢镜头:把一秒掰成三行——“橘子皮裂开的声音像悄悄话/汁水溅到指尖凉了一下/甜味顺着舌尖爬进心里”。 真情感:不喊口号,只写“我把最小的那瓣留给了外婆,因为她的牙齿只剩六颗”。

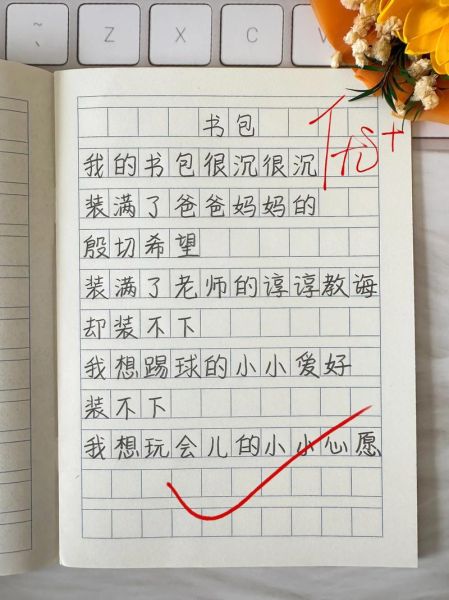

示范片段(孩子原创)

“放学路上,我看见一只蜗牛在过马路。它背上的壳裂了一条缝,像爷爷笑起来眼角的皱纹。我蹲下来给它挡太阳,它伸出的触角碰了碰我的鞋带,好像在说‘谢谢’。那一刻,我觉得自己也长出了一间亮闪闪的小房子。”

进阶游戏:把朋友圈变成“写作练功房”

每周挑一张照片发家庭群,规则:每人用三句话讲故事,不准出现“好看”“开心”这类大词。 示例照片:雨后的秋千 爸爸写:“铁链在滴水,像秋千刚洗完头。” 妈妈写:“水珠从座椅边缘跳下,砸出一朵朵透明的花。” 孩子写:“风一来,秋千甩出整条彩虹,差点打到我的鼻子。”

问答时间:家长最关心的三个问题

Q:孩子词汇量小,写来写去就那几个词怎么办? A:把“词语银行”贴在书桌旁,分类收集:颜色银行、声音银行、动作银行。例如“跑”可以替换成“蹿、蹦、弹、冲、溜”,每天只允许用三个新词,孩子反而记得牢。

Q:三年级开始要考试了,创意和分数能兼顾吗? A:可以。先让孩子用创意写法打草稿,再一起圈出“得分点”——比喻句、拟人句、对话。把最亮的句子留下,其余换成规范表达,既保分又保真。

Q:电子产品诱惑太大,孩子静不下心怎么办? A:把写作变成“特权”。约定:每天写完三行“美好生活日记”,就能解锁十分钟动画片。三行很短,孩子容易完成;动画片是奖励,写作就成了“赚快乐”的工具。

最后的小提醒

写作不是竞技场,而是亲子共享的慢时光。当孩子发现文字可以留住外婆的南瓜香、留住之一次骑自行车的尖叫,他会主动拿起笔。因为那些闪闪发亮的生活碎片,本身就是最美好的文案。

评论列表