为什么户外写作更容易捕捉真实情绪?

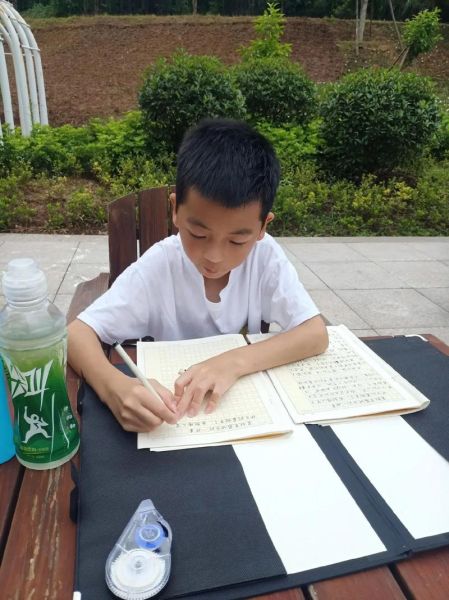

坐在钢筋水泥的办公室里,键盘声像雨点一样密集,却常常敲不出一句鲜活的话。把笔记本带到楼下的小公园,**风吹树叶的沙沙声**、**老人甩动陀螺的呼呼声**、**孩子追逐的笑声**,这些声音像调色盘一样,把原本灰白的文字瞬间染上了颜色。

有人问:户外写作是不是一定要跑去名山大川?答案是否定的。**楼下街角的一杯冰美式**、**地铁口卖花阿姨的吆喝**、**傍晚遛狗大叔的拖鞋声**,都是日常状态里最珍贵的素材。只要打开感官,城市本身就是一座取之不尽的灵感矿。

如何把琐碎日常写成动人段落?

1. 用“五感笔记法”做现场速写

随身带一张A6卡片,分五栏写下:

- 看到的颜色:夕阳把云烤成焦糖色

- 听到的节奏:洒水车音乐每30秒重复一次

- 闻到的气味:栀子花混着汽车尾气的甜腥

- 触摸的质感:木椅被晒得微微发烫

- 尝到的味道:矿泉水里残留的柠檬片苦味

回家后把卡片铺在键盘旁,**像拼乐高一样把五感碎片组合成段落**,你会发现文字自带呼吸感。

2. 把“等待”变成“观察训练”

排队买咖啡的十分钟能做什么?

记录前三个走进店门的人:穿洞洞鞋的男生点了一杯热美式;戴渔夫帽的女生反复确认燕麦奶;外卖员用袖子擦了擦额头的汗。这些细节像散落的珍珠,**用“因为…所以…”的因果链串起来**,就能变成一段充满张力的开场。

户外写作时如何克服“被人盯着看”的尴尬?

场景一:长椅上的笔记本

把笔记本摊在膝盖上,假装在写工作邮件,实际上在记录对面长椅上的情侣吵架。当女生突然站起来说“你总是这样”时,**迅速在手机备忘录打下关键词:跺脚、红眼眶、攥紧的奶茶杯**。等他们走远,再把这些碎片扩写成对话。

场景二:咖啡店的窗边

选靠窗的位置,用电脑支架把屏幕调成防窥模式。**把文档字体调成极小**,外人看起来像在改PPT,其实你正在写:“隔壁桌的中年男人把西装外套搭在椅背上,衬衫袖口沾着圆珠笔痕,像一张被揉皱的简历。”

怎样让日常状态成为文章的“隐形骨架”?

*** 一:用“时间锚点”制造真实感

不要写“某天下午”,而是写“周三下午三点二十,阳光刚好把梧桐树的影子印在斑马线”。精确的时间像钉子,把读者牢牢钉在你设定的场景里。

*** 二:把情绪嫁接到具体物件

写“我很焦虑”不如写“我数了数便利店冰柜里排列整齐的矿泉水,一共十七瓶,第十六瓶的标签翘起一个角”。物件的秩序感与内心的混乱形成反差,情绪反而更立体。

户外写作后的“二次加工”技巧

1. 把现场录音变成“声音蒙太奇”

用手机录下十分钟的街声,回家后戴上耳机,**把喇叭声、鸟叫、风铃按节奏剪辑成背景音**。写作时循环播放,文字会自然带上环境韵律。

2. 用“颜色词典”升级形容词

把当天看到的颜色整理成专属词典:

- 黄昏的粉不是“粉红色”,是“三文鱼腹部被刀划开时的浅橙”

- 夜里的黑不是“漆黑”,是“被路灯烫出洞的旧毛衣”

下次写到相似场景,直接调用词典,避免陈词滥调。

最后的自问自答

Q:没有大块时间专门去户外怎么办?

A:把通勤路线变成采风路线。提前一站下车,用**“蜗牛速度”**走十五分钟,刻意绕远路经过菜市场、老小区、废弃游乐场。手机备忘录建一个“今日碎片”文件夹,随时丢进看到的、听到的、闻到的。

Q:写不出来的时候该硬撑还是放弃?

A:试试“五分钟盲写”:设定计时器,不管语法不管逻辑,把此刻脑子里最吵的声音写下来。比如:“隔壁装修电钻声像牙医钻头钻进我太阳穴”。五分钟后停笔,90%的句子可以删掉,但剩下的10%往往藏着黄金。

Q:日常生活太平淡了,写出来会不会很无聊?

A:无聊的不是生活,是视角。试着用陌生人的眼睛重新打量熟悉场景:假装自己是之一次来地球的火星人,看到地铁安检传送带会惊呼“人类居然把包放进透明隧道洗澡”;看到便利店关东煮会记录“橙色胡萝卜在漩涡里游泳”。陌生化视角能让最普通的日常发出微光。

评论列表