为什么乌兰巴托的夜晚能激发文案灵感?

因为这里的夜像一块未经打磨的黑玛瑙,风从戈壁吹来,带着干草与松木的味道,城市灯火稀疏,却足够把孤独照得通透。坐在成吉思汗广场边的咖啡馆,耳机里放着胡琴与电吉他混编的蒙古摇滚,我忽然明白:**“空旷”本身就是一句极具张力的文案**。它让人想奔跑,也让人想停笔,把呼吸写进句子里。

在乌兰巴托生活一天,文案人都在做什么?

- 清晨六点:爬上甘丹寺后山,看之一缕阳光把雪山顶染成玫瑰色,用手机备忘录记下“光像一匹被驯服的野马,从寺檐跃过”。

- 上午十点:钻进国营百货地下的旧书摊,翻一本俄蒙对照的诗集,把生僻的西里尔字母拆成意象,比如“Ө”像一轮倒立的月亮。

- 下午三点:在苏赫巴托尔广场喂鸽子,观察穿皮袍的老人如何用眼神与远方的山脉对话,**把沉默翻译成“比语言更辽阔的修辞”**。

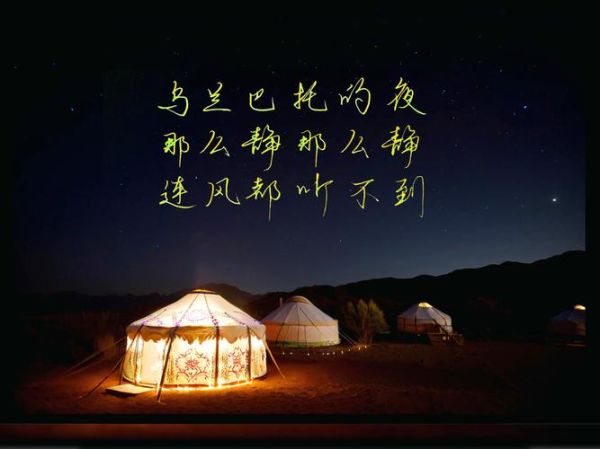

- 夜晚十点:走进一家地下酒吧,听主唱用蒙语嘶吼《乌兰巴托之夜》,在震耳欲聋的鼓点里写下:“孤独不是缺人陪,而是陪你的人听不懂风的声音。”

如何把草原的空旷写进一句文案?

自问:草原最缺什么?最不缺什么?

自答:最缺边界,最不缺风。

于是有了:

“在乌兰巴托,风是唯一不需要护照的旅客,它掠过你的睫毛,就带走了整个童年的尘埃。”

技巧拆解:

1. **用“缺”与“不缺”制造矛盾**,让句子自带张力;

2. **把抽象概念拟人化**,“风”成了旅客,读者瞬间有了画面;

3. **结尾留一个情感钩子**,“童年的尘埃”让每个人都能代入自己的故事。

蒙古语能为中文文案带来什么惊喜?

蒙古语的元音浑厚,辅音锋利,像一把刻刀。比如“хөх”(蓝色),发音时喉咙深处震动,仿佛把天空含在嘴里。试着把它嵌进中文:

“他的眼睛是хөх的,盛得下整个色楞格河的倒影。”

**异质语言的碰撞**,让日常词汇长出陌生的枝桠,读者会忍不住多读两遍。

乌兰巴托的冷,如何变成文案的温度?

零下三十度的夜里,呼出的白气会结冰挂在睫毛上。我问自己:冷到极致是什么感觉?

答案是:**“像被世界按了暂停键,连心跳都延迟一秒。”**

把体感转化为时间延迟,冷就不再是温度,而是一种叙事节奏。用在护肤品文案里:

“这瓶面霜,让乌兰巴托的晚风也学会温柔,延迟你眼角的之一道细纹。”

如何在城市与草原的夹缝里找故事?

乌兰巴托的南面是水泥森林,北面是成吉思汗骑马雕像指向的荒野。站在中间,你会看到两种时间的叠加:

- **城市时间**:霓虹灯以秒为单位闪烁;

- **草原时间**:云朵以小时为单位移动。

文案人要做的是**让两种时间对话**:

“他按下电梯按钮,像按下一片不肯飘远的云。”

把现代动作嫁接在自然意象上,冲突感立刻让句子活了。

写到最后,乌兰巴托教会我什么?

它教会我:**真正的文案不是写出来的,是冻出来的**。当你在零下二十度的夜里,为了找一个准确的动词而站在街角发抖,风会替你删掉所有多余的形容词。留下的,就是草原想对世界说的一句话。

评论列表